最新刊期

2025 年 第 29 卷 第 6 期

-

月基观测地球辐射能量和固体潮的作用与潜力 AI导读

“月球观测平台开辟对地观测新方向,为全球多圈层耦合问题提供新解答。” 摘要:月球是地球唯一的自然卫星,也是人类目前唯一能到达而且已经到达的星球。将月球作为平台观测地球具有覆盖范围大、平台寿命长、多圈层立体探测等明显优势,具有观测的长期性、整体性、稳定性、唯一性等特点。在月球上布设多波段、多极化、多模式、主被动传感器对地球进行观测,可以实现对几乎整个地月空间和地球近月面的、全球尺度上时间一致和空间连续的不间断观测,获得大气圈、生物圈、水圈、岩石圈等多圈层信息,取得人类对行星地球的新认识,有可能真正实现从地球系统科学角度对全球多圈层相互耦合的一系列关键科学问题给出新的解答。本文重点分析地球辐射能量和固体潮的月基观测能力与潜力,并介绍本研究团队近期的一些研究内容。月基平台有可能开辟全新的对地观测方向,将是空间对地观测领域的一场重大变革。关键词:月基对地观测;地球辐射能量;地表形变;固体潮;辐射计;合成孔径雷达;干涉测量;地球系统科学361|158|0更新时间:2025-09-01

摘要:月球是地球唯一的自然卫星,也是人类目前唯一能到达而且已经到达的星球。将月球作为平台观测地球具有覆盖范围大、平台寿命长、多圈层立体探测等明显优势,具有观测的长期性、整体性、稳定性、唯一性等特点。在月球上布设多波段、多极化、多模式、主被动传感器对地球进行观测,可以实现对几乎整个地月空间和地球近月面的、全球尺度上时间一致和空间连续的不间断观测,获得大气圈、生物圈、水圈、岩石圈等多圈层信息,取得人类对行星地球的新认识,有可能真正实现从地球系统科学角度对全球多圈层相互耦合的一系列关键科学问题给出新的解答。本文重点分析地球辐射能量和固体潮的月基观测能力与潜力,并介绍本研究团队近期的一些研究内容。月基平台有可能开辟全新的对地观测方向,将是空间对地观测领域的一场重大变革。关键词:月基对地观测;地球辐射能量;地表形变;固体潮;辐射计;合成孔径雷达;干涉测量;地球系统科学361|158|0更新时间:2025-09-01 -

中国遥感学科的形成过程、现状与挑战 AI导读

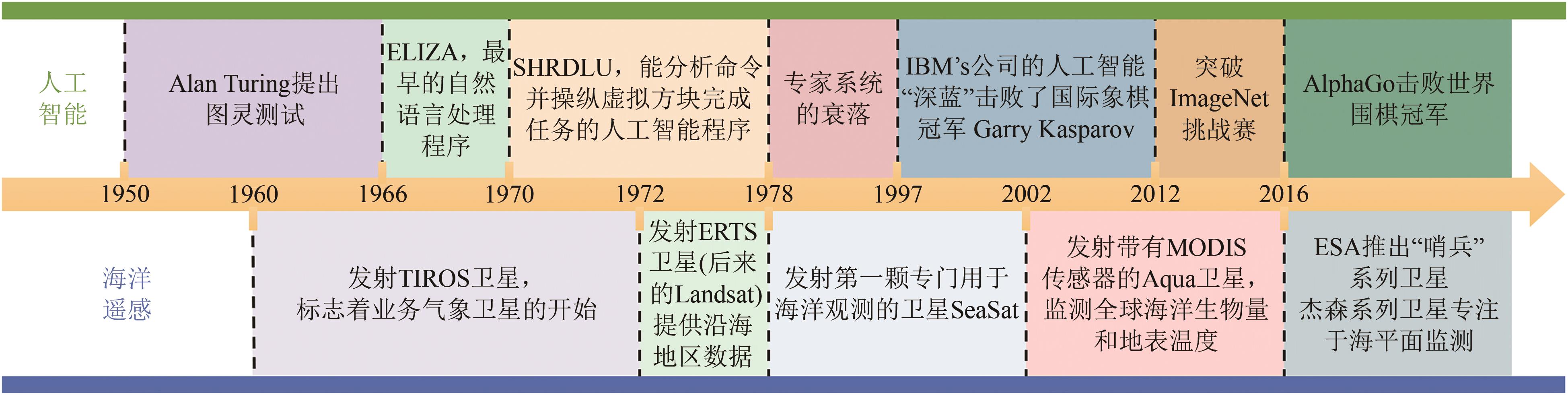

“据最新报道,中国遥感学科历经起步学习、跟进发展到做大做强,2022年被批准为一级交叉学科。目前,遥感科学与技术一级学科博士点7个自主设置与5个审核批准的建设单位,以及15个审核批准与2个自主设置的一级学科硕士点建设单位,正面临交叉学科知识体系构建等挑战。” 摘要:结合始于1960年的国际遥感从早期探索、应用实验、广泛应用到全面繁荣的4个发展时期,回顾了始于1970年的中国遥感科技从起步学习、跟进发展到做大做强阶段的主要事件和重要成就。基于国际遥感学科发展态势,分析了中国遥感学科发展成效及遥感人才培养形势。回顾了自20世纪90年代以来,中国三代学者持续努力申建遥感一级学科的奋斗历程,并最终于2022年被国务院学位委员会批准为一级交叉学科。本文梳理了“遥感科学与技术”学科的内涵表述与二级学科设置建议的变化过程;介绍了由国务院学位委员会测绘、遥感学科评议组讨论审定的遥感学科定义及其二级学科名称。重点介绍了目前“遥感科学与技术”一级学科博士点7个自主设置与5个审核批准的建设单位及其主体依托学科、参建融合学科,及其拟建设的二级学科方向;以及15个审核批准与2个自主设置的一级学科硕士点建设单位,及其建设依托学科与交叉融合学科的基本情况。最后,通过梳理国际遥感科技前沿动态与发展方向,提出了中国遥感学科发展尤其是高层次遥感人才培养面临的交叉学科知识体系构建、课程体系设置与创新培养模式的挑战性问题,并提出两点建议供参考。关键词:遥感;发展;交叉学科;遥感科学与技术;学科建设;人才培养2261|1457|0更新时间:2025-09-01

摘要:结合始于1960年的国际遥感从早期探索、应用实验、广泛应用到全面繁荣的4个发展时期,回顾了始于1970年的中国遥感科技从起步学习、跟进发展到做大做强阶段的主要事件和重要成就。基于国际遥感学科发展态势,分析了中国遥感学科发展成效及遥感人才培养形势。回顾了自20世纪90年代以来,中国三代学者持续努力申建遥感一级学科的奋斗历程,并最终于2022年被国务院学位委员会批准为一级交叉学科。本文梳理了“遥感科学与技术”学科的内涵表述与二级学科设置建议的变化过程;介绍了由国务院学位委员会测绘、遥感学科评议组讨论审定的遥感学科定义及其二级学科名称。重点介绍了目前“遥感科学与技术”一级学科博士点7个自主设置与5个审核批准的建设单位及其主体依托学科、参建融合学科,及其拟建设的二级学科方向;以及15个审核批准与2个自主设置的一级学科硕士点建设单位,及其建设依托学科与交叉融合学科的基本情况。最后,通过梳理国际遥感科技前沿动态与发展方向,提出了中国遥感学科发展尤其是高层次遥感人才培养面临的交叉学科知识体系构建、课程体系设置与创新培养模式的挑战性问题,并提出两点建议供参考。关键词:遥感;发展;交叉学科;遥感科学与技术;学科建设;人才培养2261|1457|0更新时间:2025-09-01 -

光学遥感机理建模:回顾与展望 AI导读

“遥感机理建模是认知自然界规律的基础,也是定量遥感反演的前提。中国已经构建了较为完善的对地观测体系,发射了系列国产遥感卫星。如何充分发挥国产卫星的应用效能并服务于国民经济建设,已对高精度遥感机理模型发展提出了迫切需求。二向反射和热红外辐射方向性模型是光学遥感两类重要的机理模型,模型场景从均质地表发展到复杂地表,涵盖了叶片、土壤、冠层、以及由破碎地类和复杂地形构成的复杂地表。论文从组分尺度、冠层尺度和复杂地表尺度综述了当前光学遥感机理模型的主要进展,组分尺度模型包括叶片和土壤模型,冠层尺度模型包括连续植被、离散植被和行结构植被模型,复杂地表尺度模型包括不同地类混合和山地模型。形成了叶片—土壤—冠层—复杂地表的多尺度光学遥感机理模型体系,可解释多尺度场景的二向反射和热红外辐射方向性的基本规律。光学遥感机理模型是支撑定量遥感应用的关键,在光学载荷有效评估、观测技术改进、地表参数反演和陆面模式模拟中起着重要作用。文章最后对光学遥感机理模型的未来发展进行了展望。介绍了光学遥感机理模型在多尺度场景下的研究进展,建立了叶片—土壤—冠层—复杂地表的多尺度光学遥感机理模型体系,为定量遥感应用提供解决方案。” 摘要:遥感机理建模是认知自然界规律的基础,也是定量遥感反演的前提。中国已经构建了较为完善的对地观测体系,发射了系列国产遥感卫星。如何充分发挥国产卫星的应用效能并服务于国民经济建设,已对高精度遥感机理模型发展提出了迫切需求。二向反射和热红外辐射方向性模型是光学遥感两类重要的机理模型,模型场景从均质地表发展到复杂地表,涵盖了叶片、土壤、冠层、以及由破碎地类和复杂地形构成的复杂地表。论文从组分尺度、冠层尺度和复杂地表尺度综述了当前光学遥感机理模型的主要进展,组分尺度模型包括叶片和土壤模型,冠层尺度模型包括连续植被、离散植被和行结构植被模型,复杂地表尺度模型包括不同地类混合和山地模型。形成了叶片—土壤—冠层—复杂地表的多尺度光学遥感机理模型体系,可解释多尺度场景的二向反射和热红外辐射方向性的基本规律。光学遥感机理模型是支撑定量遥感应用的关键,在光学载荷有效评估、观测技术改进、地表参数反演和陆面模式模拟中起着重要作用。文章最后对光学遥感机理模型的未来发展进行了展望。关键词:定量遥感;光学遥感;机理模型;二向反射模型、热辐射方向性模型471|493|0更新时间:2025-09-01

摘要:遥感机理建模是认知自然界规律的基础,也是定量遥感反演的前提。中国已经构建了较为完善的对地观测体系,发射了系列国产遥感卫星。如何充分发挥国产卫星的应用效能并服务于国民经济建设,已对高精度遥感机理模型发展提出了迫切需求。二向反射和热红外辐射方向性模型是光学遥感两类重要的机理模型,模型场景从均质地表发展到复杂地表,涵盖了叶片、土壤、冠层、以及由破碎地类和复杂地形构成的复杂地表。论文从组分尺度、冠层尺度和复杂地表尺度综述了当前光学遥感机理模型的主要进展,组分尺度模型包括叶片和土壤模型,冠层尺度模型包括连续植被、离散植被和行结构植被模型,复杂地表尺度模型包括不同地类混合和山地模型。形成了叶片—土壤—冠层—复杂地表的多尺度光学遥感机理模型体系,可解释多尺度场景的二向反射和热红外辐射方向性的基本规律。光学遥感机理模型是支撑定量遥感应用的关键,在光学载荷有效评估、观测技术改进、地表参数反演和陆面模式模拟中起着重要作用。文章最后对光学遥感机理模型的未来发展进行了展望。关键词:定量遥感;光学遥感;机理模型;二向反射模型、热辐射方向性模型471|493|0更新时间:2025-09-01 -

突发性地表异常即时遥感探测机制研究 AI导读

“突发性地表异常即时遥感研究取得新进展,构建了“通导遥”一体化探测机制,为经济社会高质量发展提供战略支撑。” 摘要:突发性地表异常是地表状态发生的突然变化或变异,具有随机性、发生演化快、发现难、影响大、损失重等特点。对突发性地表异常的及时探测对中国经济社会高质量发展具有战略意义,是国家的重大需求,也是地学和遥感科学面临的重大前沿科学挑战。为此,需要从卫星、载荷和应用三位一体的高度,对传统卫星遥感探测机制进行再造和创新。本文围绕突发性地表异常即时遥感,开展新型卫星体系和探测机制、数据传输和处理模式、异常发现和诊断机制等研究,构建以实时、智能、主动为特征的“通导遥”一体化的突发性地表异常即时遥感探测机制,形成以星间互联、星地互馈、星上处理、星链直传为核心的突发性地表异常即时遥感探测模式,为突发性地表异常即时遥感这一科技难题的突破提供了理论框架与方法支撑。关键词:突发性;地表异常;即时遥感;探测机制;星群架构;数据智能;模式重构341|468|0更新时间:2025-09-01

摘要:突发性地表异常是地表状态发生的突然变化或变异,具有随机性、发生演化快、发现难、影响大、损失重等特点。对突发性地表异常的及时探测对中国经济社会高质量发展具有战略意义,是国家的重大需求,也是地学和遥感科学面临的重大前沿科学挑战。为此,需要从卫星、载荷和应用三位一体的高度,对传统卫星遥感探测机制进行再造和创新。本文围绕突发性地表异常即时遥感,开展新型卫星体系和探测机制、数据传输和处理模式、异常发现和诊断机制等研究,构建以实时、智能、主动为特征的“通导遥”一体化的突发性地表异常即时遥感探测机制,形成以星间互联、星地互馈、星上处理、星链直传为核心的突发性地表异常即时遥感探测模式,为突发性地表异常即时遥感这一科技难题的突破提供了理论框架与方法支撑。关键词:突发性;地表异常;即时遥感;探测机制;星群架构;数据智能;模式重构341|468|0更新时间:2025-09-01 -

高空间分辨率植被定量遥感研究进展 AI导读

“在植被定量遥感领域,专家探讨了高分遥感数据特征和BRDF模型适用性,为提升植被监测精度提供新思路。” 摘要:定量监测全球、区域和局地植被参数是对地观测的重要课题。植被冠层的中低分辨率定量遥感产品不能满足局地生态系统模型和智慧农林业精细化管理的需求,植被定量遥感产品的尺度亟待提升到高空间分辨率。本文首先讨论了针对植被监测的高分平台和高分被动光学数据特征,然后分析了经典植被BRDF模型在高分尺度的适用性,并总结了针对高空间分辨率遥感的植被BRDF建模、植被参数反演和真实性检验等方面的研究成果和进展。在此基础上,展望了高空间分辨率植被定量遥感今后发展方向。若将植被定量遥感应用的尺度拓展到米级,迫切需要创新定量遥感的理论和方法,这些理论和方法创新将支撑陆地生态系统全新监测管理模式。关键词:高空间分辨率;植被冠层;BRDF模型;反演;尺度;真实性检验328|371|0更新时间:2025-09-01

摘要:定量监测全球、区域和局地植被参数是对地观测的重要课题。植被冠层的中低分辨率定量遥感产品不能满足局地生态系统模型和智慧农林业精细化管理的需求,植被定量遥感产品的尺度亟待提升到高空间分辨率。本文首先讨论了针对植被监测的高分平台和高分被动光学数据特征,然后分析了经典植被BRDF模型在高分尺度的适用性,并总结了针对高空间分辨率遥感的植被BRDF建模、植被参数反演和真实性检验等方面的研究成果和进展。在此基础上,展望了高空间分辨率植被定量遥感今后发展方向。若将植被定量遥感应用的尺度拓展到米级,迫切需要创新定量遥感的理论和方法,这些理论和方法创新将支撑陆地生态系统全新监测管理模式。关键词:高空间分辨率;植被冠层;BRDF模型;反演;尺度;真实性检验328|371|0更新时间:2025-09-01

基础理论

-

论无所不在的时空智能 AI导读

“时空智能学STI融合时空数据与智能计算,开辟多领域应用,提升决策效率与资源管理水平。” 摘要:世界是物质的,物质是运动的,时间和空间维度的特征共同揭示了运动的物质世界的本质。随着人工智能技术和数据获取手段的迅猛发展,大规模时空数据的智能建模与解析已成为可能,这也推动了更深层次的技术突破与科学创新,新兴学科——时空智能学STI(Spatio-Temporal Intelligence)应运而生。作为一个多学科交叉领域,STI致力于将时空数据与智能计算方法融合,从而开辟空天、空地、空海、深空、社会经济和智慧医疗等多领域多场景的全新应用,并推动从数据采集、分析到决策的全链路智能化,助力提升关键领域的决策效率与资源管理水平。本文首先回顾了地球科学研究的历史演进,从以测绘与制图为核心的大地测量学,到以空间信息服务为重点的地理信息学,再到当前新兴的时空智能学,充分展现了人类在测绘、测量及理解物理世界能力上的不断突破与发展。随着人工智能的广泛应用,我们正从静态空间数据分析逐步迈向动态时空数据的智能化处理与实时决策,这一转变映射了社会的深刻变迁:从以机械与物流效率为核心的工业时代,到以数字化与互联为特征的信息时代,再迈向以数据驱动洞察与自主决策为标志的智能时代。在此背景下,本文系统探讨了时空智能的核心概念、研究目标与范围,分析其与相关学科的交叉融合,阐述了典型应用场景,并从科学研究与实践应用两个维度剖析其潜在价值与意义。在当今复杂多变的世界中,时空智能不仅为更精准的知识发现开辟了新路径,也在弥合科学认知与生产实践之间的鸿沟方面展现出巨大潜力。关键词:时空智能学;人工智能;摄影测量与遥感;学科交叉404|506|0更新时间:2025-09-01

摘要:世界是物质的,物质是运动的,时间和空间维度的特征共同揭示了运动的物质世界的本质。随着人工智能技术和数据获取手段的迅猛发展,大规模时空数据的智能建模与解析已成为可能,这也推动了更深层次的技术突破与科学创新,新兴学科——时空智能学STI(Spatio-Temporal Intelligence)应运而生。作为一个多学科交叉领域,STI致力于将时空数据与智能计算方法融合,从而开辟空天、空地、空海、深空、社会经济和智慧医疗等多领域多场景的全新应用,并推动从数据采集、分析到决策的全链路智能化,助力提升关键领域的决策效率与资源管理水平。本文首先回顾了地球科学研究的历史演进,从以测绘与制图为核心的大地测量学,到以空间信息服务为重点的地理信息学,再到当前新兴的时空智能学,充分展现了人类在测绘、测量及理解物理世界能力上的不断突破与发展。随着人工智能的广泛应用,我们正从静态空间数据分析逐步迈向动态时空数据的智能化处理与实时决策,这一转变映射了社会的深刻变迁:从以机械与物流效率为核心的工业时代,到以数字化与互联为特征的信息时代,再迈向以数据驱动洞察与自主决策为标志的智能时代。在此背景下,本文系统探讨了时空智能的核心概念、研究目标与范围,分析其与相关学科的交叉融合,阐述了典型应用场景,并从科学研究与实践应用两个维度剖析其潜在价值与意义。在当今复杂多变的世界中,时空智能不仅为更精准的知识发现开辟了新路径,也在弥合科学认知与生产实践之间的鸿沟方面展现出巨大潜力。关键词:时空智能学;人工智能;摄影测量与遥感;学科交叉404|506|0更新时间:2025-09-01 -

海洋水色卫星技术进展 AI导读

“全球海洋水色遥感器技术发展50年,分析了观测需求、技术沿革及未来方向,为中国海洋水色卫星发展提供思路。” 摘要:本文从全球海洋水色观测需求出发,回顾了全球近50年的海洋水色遥感器及其关键技术的发展历程,梳理了各国海洋水色遥感器任务部署和科学目标,探讨了水色遥感器成像体制、通道选择、技术约束与发展历史沿革,分析了全球水色观测的时空覆盖需求、在轨定标技术手段及未来发展方向。对各国过去10年和未来10年的全球海洋观测与重点海域任务布局进行了分析,厘清了今后海洋水色卫星观测的关注重点和技术突破方向,结合中国海洋水色卫星发展,提出了中国海洋水色卫星技术发展路线和未来创新领域突破的设想。关键词:水色遥感;在轨定标;海洋卫星;通道选择;成像体制;载荷配置304|1068|0更新时间:2025-09-01

摘要:本文从全球海洋水色观测需求出发,回顾了全球近50年的海洋水色遥感器及其关键技术的发展历程,梳理了各国海洋水色遥感器任务部署和科学目标,探讨了水色遥感器成像体制、通道选择、技术约束与发展历史沿革,分析了全球水色观测的时空覆盖需求、在轨定标技术手段及未来发展方向。对各国过去10年和未来10年的全球海洋观测与重点海域任务布局进行了分析,厘清了今后海洋水色卫星观测的关注重点和技术突破方向,结合中国海洋水色卫星发展,提出了中国海洋水色卫星技术发展路线和未来创新领域突破的设想。关键词:水色遥感;在轨定标;海洋卫星;通道选择;成像体制;载荷配置304|1068|0更新时间:2025-09-01 -

下一代碳卫星方案及指标体系论证技术研究 AI导读

“全球气候变化挑战下,中国提出下一代碳监测卫星方案,为全球碳盘点提供技术支撑。” 摘要:全球气候变化已成为人类社会面临的重大挑战,温室气体(GHGs)排放是其主要驱动因素之一。为有效评估全球温室气体减排进展,《巴黎协定》确立了全球碳盘点(GST)机制,要求对各缔约国温室气体排放清单进行核查。本文介绍了中国用于碳核查的下一代碳监测卫星(TanSat-2)建设总体技术方案和论证技术体系。具体包括:建立了涵盖“全球—区域—点源”多尺度的主要温室气体排放清单卫星校核技术体系,明确了不同尺度碳清单校核的关键技术需求,并提出下一代碳卫星清单校核的不确定度约束指标;构建了“温室气体—示踪气体—植被荧光”多要素协同观测与人为排放源分离技术体系,综合评估卫星碳监测在区分生态系统碳循环与人为碳排放方面的能力,并据此提出了科学产品指标体系;研究评估了不同载荷技术参数(光谱分辨率、信噪比、波段范围等)对各观测要素反演误差的影响,形成符合卫星平台和载荷工程研制能力约束条件的温室气体、污染气体、气溶胶及太阳诱导叶绿素荧光(SIF)探测载荷技术指标体系。在此基础上完成了多要素、高时效、多尺度、高精度的下一代碳卫星总体方案设计,提出中轨椭圆冻结太阳同步轨道卫星方案,并制定3类核心有效载荷设计方案:分别是超大幅宽污碳协同监测仪、高分辨热点温室气体排放综合监测仪与云与气溶胶监测仪。本研究提出的下一代碳卫星方案论证结果,将为后续卫星平台、有效载荷及地面系统工程研制提供科学需求输入与技术指标体系支撑,为中国构建高时空分辨率、高精度、多尺度协同的碳排放监测卫星体系提供理论基础与技术保障。关键词:TanSat-2;碳盘点;碳排放;卫星遥感;同化373|456|0更新时间:2025-09-01

摘要:全球气候变化已成为人类社会面临的重大挑战,温室气体(GHGs)排放是其主要驱动因素之一。为有效评估全球温室气体减排进展,《巴黎协定》确立了全球碳盘点(GST)机制,要求对各缔约国温室气体排放清单进行核查。本文介绍了中国用于碳核查的下一代碳监测卫星(TanSat-2)建设总体技术方案和论证技术体系。具体包括:建立了涵盖“全球—区域—点源”多尺度的主要温室气体排放清单卫星校核技术体系,明确了不同尺度碳清单校核的关键技术需求,并提出下一代碳卫星清单校核的不确定度约束指标;构建了“温室气体—示踪气体—植被荧光”多要素协同观测与人为排放源分离技术体系,综合评估卫星碳监测在区分生态系统碳循环与人为碳排放方面的能力,并据此提出了科学产品指标体系;研究评估了不同载荷技术参数(光谱分辨率、信噪比、波段范围等)对各观测要素反演误差的影响,形成符合卫星平台和载荷工程研制能力约束条件的温室气体、污染气体、气溶胶及太阳诱导叶绿素荧光(SIF)探测载荷技术指标体系。在此基础上完成了多要素、高时效、多尺度、高精度的下一代碳卫星总体方案设计,提出中轨椭圆冻结太阳同步轨道卫星方案,并制定3类核心有效载荷设计方案:分别是超大幅宽污碳协同监测仪、高分辨热点温室气体排放综合监测仪与云与气溶胶监测仪。本研究提出的下一代碳卫星方案论证结果,将为后续卫星平台、有效载荷及地面系统工程研制提供科学需求输入与技术指标体系支撑,为中国构建高时空分辨率、高精度、多尺度协同的碳排放监测卫星体系提供理论基础与技术保障。关键词:TanSat-2;碳盘点;碳排放;卫星遥感;同化373|456|0更新时间:2025-09-01 -

武汉一号高精度智能遥感卫星技术进展 AI导读

“武汉一号卫星成功突破高精度遥感技术,为地理信息产业发展提供新动力。” 摘要:中国高精度高分辨率遥感卫星的数量较少,还不能满足中国地理信息产业等领域的快速发展需求。武汉一号卫星旨在用高性价比光学遥感小卫星解决无控制点高精度定位的核心技术问题,推动空间信息产业的发展。自2024年5月21日发射以来,完成了卫星各种工作模式的测试,卫星的无控制点平面精度优于5 m、有控制点的几何精度优于1 m,突破了卫星星地相机夹角高稳定设计和超高精度卫星姿态测量等关键技术,验证了以高性价比小卫星实现高精度高分辨率遥感卫星的可行性,为国内同类型卫星提供了参考和借鉴。关键词:高精度高分辨率卫星;武汉一号卫星;无控制点平面精度;在轨智能图像处理;高精度姿态确定202|297|0更新时间:2025-09-01

摘要:中国高精度高分辨率遥感卫星的数量较少,还不能满足中国地理信息产业等领域的快速发展需求。武汉一号卫星旨在用高性价比光学遥感小卫星解决无控制点高精度定位的核心技术问题,推动空间信息产业的发展。自2024年5月21日发射以来,完成了卫星各种工作模式的测试,卫星的无控制点平面精度优于5 m、有控制点的几何精度优于1 m,突破了卫星星地相机夹角高稳定设计和超高精度卫星姿态测量等关键技术,验证了以高性价比小卫星实现高精度高分辨率遥感卫星的可行性,为国内同类型卫星提供了参考和借鉴。关键词:高精度高分辨率卫星;武汉一号卫星;无控制点平面精度;在轨智能图像处理;高精度姿态确定202|297|0更新时间:2025-09-01 -

航空遥感系统——对地观测技术创新验证平台 AI导读

“航空遥感技术发展迅速,已成为地球系统科学研究和行业应用的重要手段,为解决重大科学问题和国家需求提供解决方案。” 摘要:遥感是利用电磁波谱对陆表—海洋—大气要素进行非接触式的多维度信息获取。随着全球经济、社会的发展,遥感已成为地球系统科学研究和多种行业获取信息的重要手段、世界科技强国的必争高地。作为对地观测技术两大支柱,航天遥感和航空遥感各有优势、不可或缺。航空遥感更易于实现高分辨率,易于实现更精细的观测。航空遥感系统具有更为丰富、更为先进的对地观测载荷,是遥感科学与技术的空中实验室,是对地观测技术创新发展之最重要的技术验证平台。本文系统总结了航空遥感技术发展历程,航空遥感系统国家重大科技基础设施主要创新和应用成效,特别展望了面向“透视地球”新一代对地观测技术、遥感卫星产品真实性检验等重大科学问题和国家重大需求,航空遥感技术与系统的发展趋势,以期推动航空遥感系统的更深层次科学和行业应用。关键词:航空遥感系统;星—空—地协同遥感;透视地球;真实性检验;对地观测技术;国家重大科技基础设施;多模态载荷;遥感飞机360|1241|0更新时间:2025-09-01

摘要:遥感是利用电磁波谱对陆表—海洋—大气要素进行非接触式的多维度信息获取。随着全球经济、社会的发展,遥感已成为地球系统科学研究和多种行业获取信息的重要手段、世界科技强国的必争高地。作为对地观测技术两大支柱,航天遥感和航空遥感各有优势、不可或缺。航空遥感更易于实现高分辨率,易于实现更精细的观测。航空遥感系统具有更为丰富、更为先进的对地观测载荷,是遥感科学与技术的空中实验室,是对地观测技术创新发展之最重要的技术验证平台。本文系统总结了航空遥感技术发展历程,航空遥感系统国家重大科技基础设施主要创新和应用成效,特别展望了面向“透视地球”新一代对地观测技术、遥感卫星产品真实性检验等重大科学问题和国家重大需求,航空遥感技术与系统的发展趋势,以期推动航空遥感系统的更深层次科学和行业应用。关键词:航空遥感系统;星—空—地协同遥感;透视地球;真实性检验;对地观测技术;国家重大科技基础设施;多模态载荷;遥感飞机360|1241|0更新时间:2025-09-01 -

风云卫星:从观测到定量应用 AI导读

“风云气象卫星在气象防灾减灾等领域作出积极贡献,针对定量化应用关键技术进行了创新。” 摘要:目前中国已成功发射2代4型共21颗风云气象卫星,成为全球唯一同时业务运行上午、下午、晨昏、倾斜四条近地轨道民用气象卫星的国家,并实现了静止轨道多星在轨、统筹运行、互为备份、适时加密的业务模式。风云卫星在气象防灾减灾、应对气候变化、生态文明建设等领域以及政府决策服务方面作出了积极贡献,同时在服务“一带一路”建设、构建人类命运共同体中贡献了重要力量。本文围绕风云卫星从观测到定量应用需要解决的科学问题和发展态势,针对导航定位与配准、高精度定标、地球物理参数反演、型谱化应用四个方面阐述了风云卫星定量化应用关键技术的若干创新。关键词:风云卫星;观测;定位;定标;反演;定量应用;地面系统377|1313|0更新时间:2025-09-01

摘要:目前中国已成功发射2代4型共21颗风云气象卫星,成为全球唯一同时业务运行上午、下午、晨昏、倾斜四条近地轨道民用气象卫星的国家,并实现了静止轨道多星在轨、统筹运行、互为备份、适时加密的业务模式。风云卫星在气象防灾减灾、应对气候变化、生态文明建设等领域以及政府决策服务方面作出了积极贡献,同时在服务“一带一路”建设、构建人类命运共同体中贡献了重要力量。本文围绕风云卫星从观测到定量应用需要解决的科学问题和发展态势,针对导航定位与配准、高精度定标、地球物理参数反演、型谱化应用四个方面阐述了风云卫星定量化应用关键技术的若干创新。关键词:风云卫星;观测;定位;定标;反演;定量应用;地面系统377|1313|0更新时间:2025-09-01 -

中高层大气廓线探测卫星载荷技术及展望 AI导读

“在地球大气研究领域,卫星临边遥感技术为中高层大气探测提供了全球数据,中国“天路一号”卫星搭载先进载荷,助力气象预报与气候研究。” 摘要:中高层大气作为地球大气重要组成部分,同时受低层大气与空间环境作用共同影响,存在着重要的多尺度动力学、化学及辐射传输过程等。卫星临边遥感能够提供全球范围中高层大气廓线探测数据,对充分认识中高层大气物理学及化学具有重要意义。论文概述了目前中高层大气廓线探测卫星的发展历程,较为全面地总结了卫星载荷技术参数指标。国外自20世纪80年代开始发射专用于中高层大气廓线探测卫星,发展有天底观测、掩星观测以及临边观测载荷,光谱覆盖范围包括极紫外至微波等观测波段,大大提升了对中高层大气的科学认识。国内对中高层大气探测卫星载荷研究起步较晚,技术实践仍显不足。结合临边观测优势,简要介绍了中国发射的中高层大气探测临边遥感卫星“天路一号”,搭载高光谱大气温度和成分廓线临边探测仪、大气密度廓线探测仪与多普勒差分风成像仪。探讨了中高层大气廓线探测卫星载荷发展建议以及未来发展趋势,为中国后续中高层大气廓线探测卫星任务规划提供参考。同时,探测数据也将为中国建立完整的中高层大气再分析数据集,自主研发中高层大气数值预报模式与大模型提供重要的数据基础,服务于气象预报与气候研究等众多领域。关键词:大气探测;中高层大气;卫星遥感;廓线;大气温度;大气成分;大气风场152|1299|0更新时间:2025-09-01

摘要:中高层大气作为地球大气重要组成部分,同时受低层大气与空间环境作用共同影响,存在着重要的多尺度动力学、化学及辐射传输过程等。卫星临边遥感能够提供全球范围中高层大气廓线探测数据,对充分认识中高层大气物理学及化学具有重要意义。论文概述了目前中高层大气廓线探测卫星的发展历程,较为全面地总结了卫星载荷技术参数指标。国外自20世纪80年代开始发射专用于中高层大气廓线探测卫星,发展有天底观测、掩星观测以及临边观测载荷,光谱覆盖范围包括极紫外至微波等观测波段,大大提升了对中高层大气的科学认识。国内对中高层大气探测卫星载荷研究起步较晚,技术实践仍显不足。结合临边观测优势,简要介绍了中国发射的中高层大气探测临边遥感卫星“天路一号”,搭载高光谱大气温度和成分廓线临边探测仪、大气密度廓线探测仪与多普勒差分风成像仪。探讨了中高层大气廓线探测卫星载荷发展建议以及未来发展趋势,为中国后续中高层大气廓线探测卫星任务规划提供参考。同时,探测数据也将为中国建立完整的中高层大气再分析数据集,自主研发中高层大气数值预报模式与大模型提供重要的数据基础,服务于气象预报与气候研究等众多领域。关键词:大气探测;中高层大气;卫星遥感;廓线;大气温度;大气成分;大气风场152|1299|0更新时间:2025-09-01 -

中国科学院高空科学气球研究进展 AI导读

“中国科学院“鸿鹄专项”高空科学气球平台发展迅速,取得多项科学成果,为未来科学实验提供有力保障。” 摘要:高空科学气球作为一种成熟的临近空间飞行器,能够为各类科学探测和研究提供良好的平台。本文主要针对中国科学院战略性先导专项“临近空间科学实验系统”(简称“鸿鹄专项”)在近些年所开展的科学气球飞行进行介绍,重点关注高空科学气球平台发展、所取得的科学成果以及工程技术运用。科学气球平台发展以大载重、高升限为趋势。在临近空间球载科学研究方面,通过搭载科学实验载荷,在临近空间开展包括临近空间大气原位探测、临近空间与高层大气耦合、地球与行星空间物质和能量输运特征、微生物耐受临近空间极端环境机制研究等实验。作为临近空间球载工程试验方面,以临空投放与发射技术、太阳能电池标定及对地遥感观测为典型运用进行介绍。经过近些年的发展,中国科学院建立起更加完整的高空科学气球系统,能够为未来更复杂、更高需求的科学实验提供良好保障。关键词:临近空间;高空科学气球;鸿鹄专项;科学研究;工程试验139|262|0更新时间:2025-09-01

摘要:高空科学气球作为一种成熟的临近空间飞行器,能够为各类科学探测和研究提供良好的平台。本文主要针对中国科学院战略性先导专项“临近空间科学实验系统”(简称“鸿鹄专项”)在近些年所开展的科学气球飞行进行介绍,重点关注高空科学气球平台发展、所取得的科学成果以及工程技术运用。科学气球平台发展以大载重、高升限为趋势。在临近空间球载科学研究方面,通过搭载科学实验载荷,在临近空间开展包括临近空间大气原位探测、临近空间与高层大气耦合、地球与行星空间物质和能量输运特征、微生物耐受临近空间极端环境机制研究等实验。作为临近空间球载工程试验方面,以临空投放与发射技术、太阳能电池标定及对地遥感观测为典型运用进行介绍。经过近些年的发展,中国科学院建立起更加完整的高空科学气球系统,能够为未来更复杂、更高需求的科学实验提供良好保障。关键词:临近空间;高空科学气球;鸿鹄专项;科学研究;工程试验139|262|0更新时间:2025-09-01 - “无人机遥感技术不断突破,从应急搜救到全时全域智能化遥感,为地理环境监测提供新方案。”

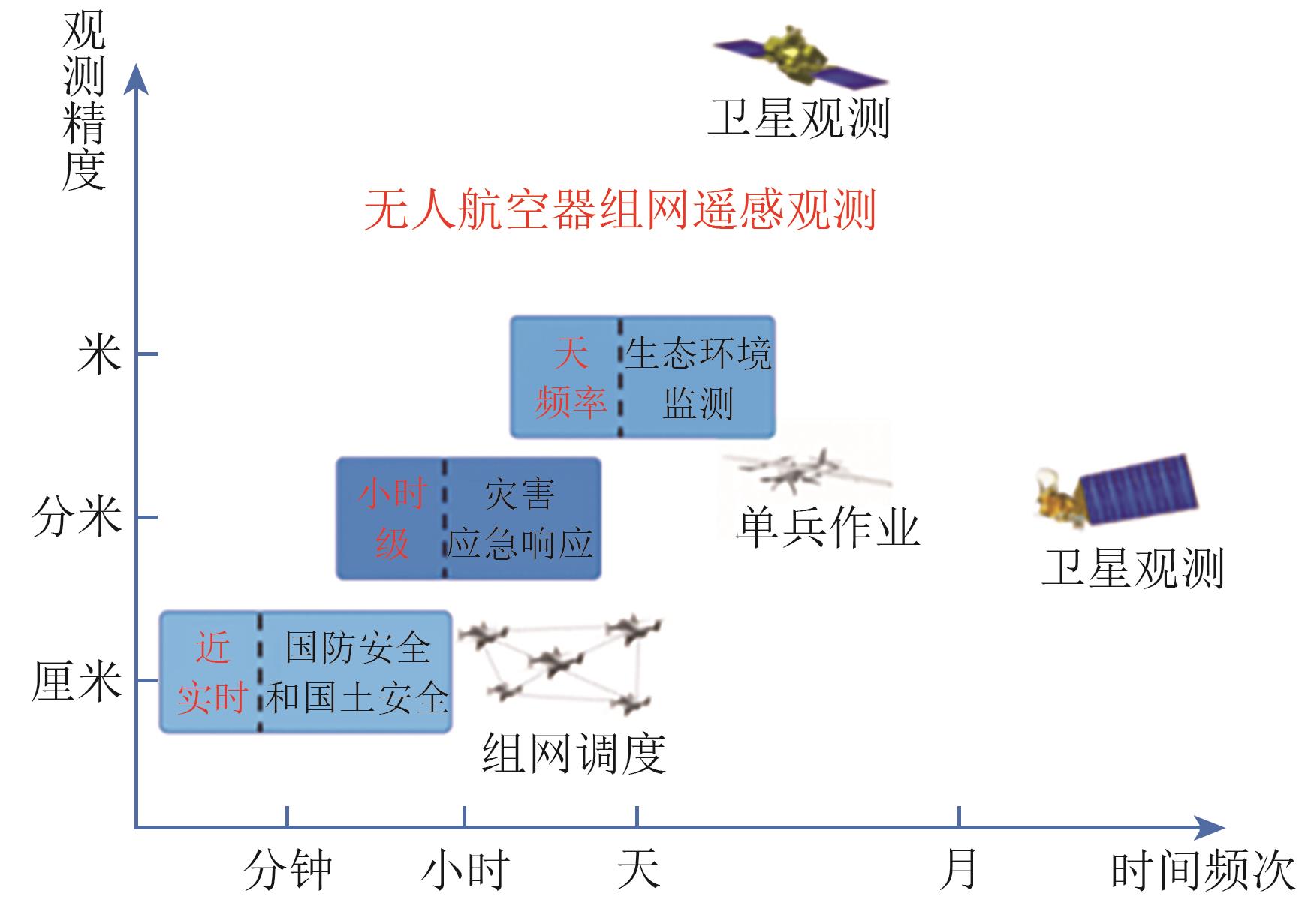

摘要:随着无人机平台技术与载荷能力不断突破,无人机遥感得到广泛应用。无人机遥感在分辨率和重访周期层面有效补充了卫星遥感的短板,但在短时间大范围数据覆盖能力、海量数据融合处理能力上仍然有欠缺。为此,无人机组网遥感技术因此应运而生。从“十三五”到“十四五”阶段,无人机与遥感科技创新互相促进、技术前沿经历了从“高频次迅捷”到“全时全域”的演进。“十三五”及以前阶段,无人机临场组网遥感多见于应急搜救、灾害监测和毁损评估等等应用场景;无人机区域组网遥感在电网巡检、测绘、生态与农情监测等得到了广泛应用;该阶段基本打通了无人机遥感高频次、迅捷响应所需的全部技术环节,但在智能化和实时性方面仍然存在缺陷。这些缺陷限制了无人机组网遥感技术在更复杂的地理环境、更需要时效性场景中发挥应用。随着技术进步和国家大力发展低空经济的政策支持,进入“十四五”阶段,无人机组网遥感水到渠成发展到了全时全域智能化遥感,自主、智能化遥感成为遥感无人机发展最新研究前沿。本文在总结无人机组网遥感技术及应用演进趋势的同时,对未来发展关键技术、政策、标准等作了发展方向分析。关键词:无人机;无人机组网遥感;全时全域;空地协同;低空经济234|184|0更新时间:2025-09-01

摘要:随着无人机平台技术与载荷能力不断突破,无人机遥感得到广泛应用。无人机遥感在分辨率和重访周期层面有效补充了卫星遥感的短板,但在短时间大范围数据覆盖能力、海量数据融合处理能力上仍然有欠缺。为此,无人机组网遥感技术因此应运而生。从“十三五”到“十四五”阶段,无人机与遥感科技创新互相促进、技术前沿经历了从“高频次迅捷”到“全时全域”的演进。“十三五”及以前阶段,无人机临场组网遥感多见于应急搜救、灾害监测和毁损评估等等应用场景;无人机区域组网遥感在电网巡检、测绘、生态与农情监测等得到了广泛应用;该阶段基本打通了无人机遥感高频次、迅捷响应所需的全部技术环节,但在智能化和实时性方面仍然存在缺陷。这些缺陷限制了无人机组网遥感技术在更复杂的地理环境、更需要时效性场景中发挥应用。随着技术进步和国家大力发展低空经济的政策支持,进入“十四五”阶段,无人机组网遥感水到渠成发展到了全时全域智能化遥感,自主、智能化遥感成为遥感无人机发展最新研究前沿。本文在总结无人机组网遥感技术及应用演进趋势的同时,对未来发展关键技术、政策、标准等作了发展方向分析。关键词:无人机;无人机组网遥感;全时全域;空地协同;低空经济234|184|0更新时间:2025-09-01 -

热红外遥感发展历程与展望 AI导读

“热红外遥感技术在自然资源调查等领域取得显著进展,为国民经济和社会服务做出重要贡献。” 摘要:热红外遥感是研究地表和物体热辐射特性和变化的一个非常重要的技术手段。经过60余年的发展,热红外遥感在传感器研制、热红外遥感理论与方法发展等方面取得了显著进展,并在自然资源调查、生态环境监测、灾害应急与监测、行星资源探测、人类生命健康、公共安全等领域得到了广泛的应用,为解决国民经济和社会服务做出了重要贡献。为全面地了解热红外遥感研究进程和未来发展方向,本文系统性地从热红外传感器的发展历程、热红外遥感反演理论与方法以及热红外遥感应用等3个方面进行了梳理,并对热红外遥感未来的发展趋势和面临的挑战做出了展望。关键词:热红外遥感;传感器;参数反演;应用;发展与挑战515|1157|0更新时间:2025-09-01

摘要:热红外遥感是研究地表和物体热辐射特性和变化的一个非常重要的技术手段。经过60余年的发展,热红外遥感在传感器研制、热红外遥感理论与方法发展等方面取得了显著进展,并在自然资源调查、生态环境监测、灾害应急与监测、行星资源探测、人类生命健康、公共安全等领域得到了广泛的应用,为解决国民经济和社会服务做出了重要贡献。为全面地了解热红外遥感研究进程和未来发展方向,本文系统性地从热红外传感器的发展历程、热红外遥感反演理论与方法以及热红外遥感应用等3个方面进行了梳理,并对热红外遥感未来的发展趋势和面临的挑战做出了展望。关键词:热红外遥感;传感器;参数反演;应用;发展与挑战515|1157|0更新时间:2025-09-01 -

多模态对齐在遥感领域的挑战、现状与机遇 AI导读

“在遥感领域,多模态对齐技术的发展为解决多模态数据融合问题提供了新途径,为对地观测任务带来新机遇。” 摘要:随着航空航天技术的迅猛发展,可见光、红外、光谱、合成孔径雷达等多模态遥感数据层出不穷,为资源调查、灾害监测、军事侦察等对地观测任务提供了数据支撑。然而,多模态数据在时空和语义上存在巨大差异,导致不同模态数据无法直接融合。多模态对齐将不同模态数据投影至同一空间进行关联,为多模遥感对地观测提供了新的技术途径。本文依据当前遥感技术的发展现状和应用需求,论述了多模态对齐在遥感领域的挑战、现状与机遇,分析了多模态对齐在遥感领域的应用,综述了多模态时空对齐和语义对齐的发展现状,最后结合多模遥感大数据处理中存在的问题和挑战,对多模遥感对齐技术的发展趋势进行了展望。关键词:多模态对齐;时空对齐;语义对齐;遥感场景438|1618|0更新时间:2025-09-01

摘要:随着航空航天技术的迅猛发展,可见光、红外、光谱、合成孔径雷达等多模态遥感数据层出不穷,为资源调查、灾害监测、军事侦察等对地观测任务提供了数据支撑。然而,多模态数据在时空和语义上存在巨大差异,导致不同模态数据无法直接融合。多模态对齐将不同模态数据投影至同一空间进行关联,为多模遥感对地观测提供了新的技术途径。本文依据当前遥感技术的发展现状和应用需求,论述了多模态对齐在遥感领域的挑战、现状与机遇,分析了多模态对齐在遥感领域的应用,综述了多模态时空对齐和语义对齐的发展现状,最后结合多模遥感大数据处理中存在的问题和挑战,对多模遥感对齐技术的发展趋势进行了展望。关键词:多模态对齐;时空对齐;语义对齐;遥感场景438|1618|0更新时间:2025-09-01 -

遥感场景的图文跨模态理解研究进展 AI导读

“在遥感领域,多模态数据协同分析提升解译能力,图文跨模态理解显著提升遥感解译性能。” 摘要:随着遥感技术和人工智能的深度融合,人类对遥感数据的应用需求日益精细化。然而,单一模态数据在复杂场景解译中存在局限性,难以充分挖掘遥感图像中的深层信息。为此,多模态数据协同分析成为提升遥感解译能力的关键途径,并推动着遥感领域的进一步发展。图文跨模态理解通过文本描述建立遥感图像和人类认知的联系,借助文本语义信息增强视觉特征表征,实现跨模态信息互补,显著提升了遥感解译的性能。本文以遥感图文跨模态理解为主线,将遥感图文跨模态理解划分为遥感图像描述、文本生成图像、遥感图文对齐和遥感图像问答4个任务。首先概述了国内外图文跨模态研究的发展状况;然后对遥感图文跨模态理解常用的公开数据集和评价指标进行介绍;最后,总结了遥感图文跨模态理解面临的技术挑战,并对未来研究方向进行展望。关键词:遥感图文跨模态;图像描述;文本生成图像;图文对齐;图像问答;遥感跨模态数据集231|365|0更新时间:2025-09-01

摘要:随着遥感技术和人工智能的深度融合,人类对遥感数据的应用需求日益精细化。然而,单一模态数据在复杂场景解译中存在局限性,难以充分挖掘遥感图像中的深层信息。为此,多模态数据协同分析成为提升遥感解译能力的关键途径,并推动着遥感领域的进一步发展。图文跨模态理解通过文本描述建立遥感图像和人类认知的联系,借助文本语义信息增强视觉特征表征,实现跨模态信息互补,显著提升了遥感解译的性能。本文以遥感图文跨模态理解为主线,将遥感图文跨模态理解划分为遥感图像描述、文本生成图像、遥感图文对齐和遥感图像问答4个任务。首先概述了国内外图文跨模态研究的发展状况;然后对遥感图文跨模态理解常用的公开数据集和评价指标进行介绍;最后,总结了遥感图文跨模态理解面临的技术挑战,并对未来研究方向进行展望。关键词:遥感图文跨模态;图像描述;文本生成图像;图文对齐;图像问答;遥感跨模态数据集231|365|0更新时间:2025-09-01 - “在遥感影像智能解译领域,专家分析了双时相高分辨率遥感影像变化检测的典型算法和最新进展,为相关研究提供参考。”

摘要:双时相遥感影像变化检测是遥感影像智能解译与应用研究的重要分支,旨在获取同一监测区域在特定时间跨度内地表覆盖类型或地物特征的变化情况。在遥感大数据(尤其是高分辨率遥感影像的普及与积累)和深度学习的共同驱动下,遥感变化检测技术正经历着快速演进迭代。在此背景下,本文梳理和分析了面向双时相高分辨率遥感影像的变化检测典型算法和最新进展,涵盖了二值变化检测、语义变化检测、建筑物损伤评估、变化描述等常见任务;进而展望了遥感变化检测的重点研究趋向,并指出了现行发展趋势下仍然存在的问题与挑战,以期为今后的相关研究工作提供参考。关键词:高分辨率遥感影像;双时相影像;深度学习;变化检测;文献综述785|1780|0更新时间:2025-09-01

摘要:双时相遥感影像变化检测是遥感影像智能解译与应用研究的重要分支,旨在获取同一监测区域在特定时间跨度内地表覆盖类型或地物特征的变化情况。在遥感大数据(尤其是高分辨率遥感影像的普及与积累)和深度学习的共同驱动下,遥感变化检测技术正经历着快速演进迭代。在此背景下,本文梳理和分析了面向双时相高分辨率遥感影像的变化检测典型算法和最新进展,涵盖了二值变化检测、语义变化检测、建筑物损伤评估、变化描述等常见任务;进而展望了遥感变化检测的重点研究趋向,并指出了现行发展趋势下仍然存在的问题与挑战,以期为今后的相关研究工作提供参考。关键词:高分辨率遥感影像;双时相影像;深度学习;变化检测;文献综述785|1780|0更新时间:2025-09-01 -

融合电磁散射特征的SAR目标识别方法综述 AI导读

“在合成孔径雷达图像解译领域,融合电磁散射特征和神经网络特征的深度学习方法取得新进展,为提高目标识别精度提供新方案。” 摘要:合成孔径雷达SAR(Synthetic Aperture Radar)图像的自动化解译是SAR技术应用的重要发展方向之一。SAR识别方法主要分为两类:传统机器学习方法和基于深度学习的方法。对于大多数传统的机器学习方法,基于电磁散射特性提取的目标特征是可解释且稳定的。然而,有效特征的提取过程往往复杂,且计算效率低。与传统方法相比,基于深度学习的方法可以直接学习目标的高维特征,获得更高的目标识别精度。然而,深度学习方法泛化性能差,难以解释。因此综合考虑两种方法的优势,融合电磁散射特征和神经网络特征的深度学习方法应运而生。该文讨论了基于电磁散射特征和神经网络特征融合的目标识别方法的研究成果,详述了这种融合电磁散射特征的思想在车辆、飞机和舰船目标识别方面的应用,展望了未来目标识别检测研究的发展趋势并做出总结。关键词:遥感;合成孔径雷达;目标识别;卷积神经网络;电磁散射特征;参数估计265|615|0更新时间:2025-09-01

摘要:合成孔径雷达SAR(Synthetic Aperture Radar)图像的自动化解译是SAR技术应用的重要发展方向之一。SAR识别方法主要分为两类:传统机器学习方法和基于深度学习的方法。对于大多数传统的机器学习方法,基于电磁散射特性提取的目标特征是可解释且稳定的。然而,有效特征的提取过程往往复杂,且计算效率低。与传统方法相比,基于深度学习的方法可以直接学习目标的高维特征,获得更高的目标识别精度。然而,深度学习方法泛化性能差,难以解释。因此综合考虑两种方法的优势,融合电磁散射特征和神经网络特征的深度学习方法应运而生。该文讨论了基于电磁散射特征和神经网络特征融合的目标识别方法的研究成果,详述了这种融合电磁散射特征的思想在车辆、飞机和舰船目标识别方面的应用,展望了未来目标识别检测研究的发展趋势并做出总结。关键词:遥感;合成孔径雷达;目标识别;卷积神经网络;电磁散射特征;参数估计265|615|0更新时间:2025-09-01 -

集成学习遥感应用:进展与展望 AI导读

“在遥感领域,集成学习通过多学习器组合提升决策性能,专家总结了其在目标识别、地表覆盖分类等方面的研究进展,为遥感数据向地学知识转化提供新方向。” 摘要:集成学习是一种基于合作互补思想的机器学习范式,能通过多个学习器的有效组合来克服单个学习器的局限性,提升整体决策性能。集成学习在遥感图像分类、变化检测、定量参数反演中能够综合多源数据、不同算法的优势,被广泛应用。在分析国内外研究进展的基础上,归纳总结了集成学习在遥感目标识别、地表覆盖分类、多时相变化检测与时间序列遥感数据分析、地表参数反演、遥感与社会感知数据集成、机理模型与机器学习集成方面的研究进展。随着遥感技术和人工智能的迅猛发展,对遥感数据向地学知识的转化需求不断增加,遥感领域集成学习正在向数据—算法—知识集成发展。遥感大模型与可解释性的集成、多样性的组成与度量、新型集成策略、集成模式与地学需求的优化适配将是未来需要关注的4个发展方向。关键词:遥感;集成学习;图像分类;变化检测;机理与学习集成405|487|0更新时间:2025-09-01

摘要:集成学习是一种基于合作互补思想的机器学习范式,能通过多个学习器的有效组合来克服单个学习器的局限性,提升整体决策性能。集成学习在遥感图像分类、变化检测、定量参数反演中能够综合多源数据、不同算法的优势,被广泛应用。在分析国内外研究进展的基础上,归纳总结了集成学习在遥感目标识别、地表覆盖分类、多时相变化检测与时间序列遥感数据分析、地表参数反演、遥感与社会感知数据集成、机理模型与机器学习集成方面的研究进展。随着遥感技术和人工智能的迅猛发展,对遥感数据向地学知识的转化需求不断增加,遥感领域集成学习正在向数据—算法—知识集成发展。遥感大模型与可解释性的集成、多样性的组成与度量、新型集成策略、集成模式与地学需求的优化适配将是未来需要关注的4个发展方向。关键词:遥感;集成学习;图像分类;变化检测;机理与学习集成405|487|0更新时间:2025-09-01 - “在遥感图像领域,专家构建了基于先验信息的高分高光谱图像计算成像统一模型,为突破光学遥感成像系统物理局限提供有效途径。”

摘要:高空间分辨率高光谱遥感图像可同时提供丰富的空间与光谱信息,对精准农业、环境监测、目标识别等实际应用极为重要。由于光谱分辨率与空间分辨率之间存在固有矛盾,现有光学遥感成像系统无法同时兼顾高空间分辨率与高光谱分辨率成像的实际需求。计算成像作为重建高分高光谱图像的重要技术手段之一,可将同区域同时相低分高光谱图像作为光谱先验,依据成像模型,将其与高分多光谱图像所具有的空间信息相融合;亦可将图像对库或光谱库作为先验信息进行某种形式的学习,通过光谱映射实现高分高光谱图像的光谱超分辨率重建。因此,本文首先针对上述不同的高分高光谱图像计算成像途径,构建了一种基于先验信息的高分高光谱图像计算成像统一模型;并根据先验信息的不同来源,综述了从低分高光谱与高分多光谱图像融合、到基于图像对库学习的高分高光谱图像光谱超分、再到基于光谱库学习的高分高光谱图像光谱超分的发展过程及其代表性方法,系统分析了现有各类算法的原理、优势与局限性;最后,分析总结了高分高光谱遥感图像计算成像所面临的挑战及未来可能发展方向。结果表明:高分高光谱图像计算成像是突破光学遥感成像系统物理局限的有效途径之一,将融合与光谱超分纳入到一个统一框架有利于系统梳理先验信息的不同来源,形成更具针对性的高精度、高稳定超分辨率重建。本研究为高质量高分高光谱图像计算成像提供了一个统一框架与技术途径,明确了光学遥感图像融合与光谱超分技术的未来发展方向,有望进一步改善其精细结构检测与精细光谱辨识能力,从而为后续高精度与高可靠光谱目标检测、地物分类等应用任务提供技术支撑。关键词:遥感;高分高光谱图像;计算成像统一模型;高分多光谱图像;图像对库;光谱库500|429|0更新时间:2025-09-01

摘要:高空间分辨率高光谱遥感图像可同时提供丰富的空间与光谱信息,对精准农业、环境监测、目标识别等实际应用极为重要。由于光谱分辨率与空间分辨率之间存在固有矛盾,现有光学遥感成像系统无法同时兼顾高空间分辨率与高光谱分辨率成像的实际需求。计算成像作为重建高分高光谱图像的重要技术手段之一,可将同区域同时相低分高光谱图像作为光谱先验,依据成像模型,将其与高分多光谱图像所具有的空间信息相融合;亦可将图像对库或光谱库作为先验信息进行某种形式的学习,通过光谱映射实现高分高光谱图像的光谱超分辨率重建。因此,本文首先针对上述不同的高分高光谱图像计算成像途径,构建了一种基于先验信息的高分高光谱图像计算成像统一模型;并根据先验信息的不同来源,综述了从低分高光谱与高分多光谱图像融合、到基于图像对库学习的高分高光谱图像光谱超分、再到基于光谱库学习的高分高光谱图像光谱超分的发展过程及其代表性方法,系统分析了现有各类算法的原理、优势与局限性;最后,分析总结了高分高光谱遥感图像计算成像所面临的挑战及未来可能发展方向。结果表明:高分高光谱图像计算成像是突破光学遥感成像系统物理局限的有效途径之一,将融合与光谱超分纳入到一个统一框架有利于系统梳理先验信息的不同来源,形成更具针对性的高精度、高稳定超分辨率重建。本研究为高质量高分高光谱图像计算成像提供了一个统一框架与技术途径,明确了光学遥感图像融合与光谱超分技术的未来发展方向,有望进一步改善其精细结构检测与精细光谱辨识能力,从而为后续高精度与高可靠光谱目标检测、地物分类等应用任务提供技术支撑。关键词:遥感;高分高光谱图像;计算成像统一模型;高分多光谱图像;图像对库;光谱库500|429|0更新时间:2025-09-01 - “资源一号02E卫星热红外载荷采用双向加密采样技术,实现影像超分辨率重建,有效提高分辨率,为遥感领域提供新解决方案。”

摘要:资源一号02E卫星的热红外载荷是中国首个通过“双向加密采样”的方式支持影像超分辨率的遥感载荷。与SPOT-5通过两帧加密采样的模式类似,资源一号02E在SPOT-5加密采样模式的基础上,再获取仅在沿轨方向偏移0.5个像素与仅在垂轨方向偏移0.5个像素的两帧影像,即可以获取4帧存在半像素相对偏移的影像。本文详细介绍了资源一号02E热红外载荷的加密采样的原理与方法,验证了该模式超分辨率的效果,提出了一种顾及硬件特性的最大后验概率(MAP)超分辨率方法。在双向加密采样的硬件基础上,引入了观测方程模型和MAP方法实现影像超分辨率重建。本文使用资源一号02E的真实热红外加密采样模式数据进行了两倍超分辨率的验证分析,实验表明双向加密采样的硬件模式相比常规成像模式能够有效提高分辨率。本文算法分别优于仅考虑硬件特性的双向加密上采样与仅考虑软件算法的传统MAP超分辨率方法,是一种软硬件结合的有效超分辨率方法,获得的超分辨率图像目视清晰,在保持较高信噪比的同时重建了影像的高频细节信息。关键词:热红外遥感;资源一号02E;超分辨率;双向加密采样;最大后验概率134|263|0更新时间:2025-09-01

摘要:资源一号02E卫星的热红外载荷是中国首个通过“双向加密采样”的方式支持影像超分辨率的遥感载荷。与SPOT-5通过两帧加密采样的模式类似,资源一号02E在SPOT-5加密采样模式的基础上,再获取仅在沿轨方向偏移0.5个像素与仅在垂轨方向偏移0.5个像素的两帧影像,即可以获取4帧存在半像素相对偏移的影像。本文详细介绍了资源一号02E热红外载荷的加密采样的原理与方法,验证了该模式超分辨率的效果,提出了一种顾及硬件特性的最大后验概率(MAP)超分辨率方法。在双向加密采样的硬件基础上,引入了观测方程模型和MAP方法实现影像超分辨率重建。本文使用资源一号02E的真实热红外加密采样模式数据进行了两倍超分辨率的验证分析,实验表明双向加密采样的硬件模式相比常规成像模式能够有效提高分辨率。本文算法分别优于仅考虑硬件特性的双向加密上采样与仅考虑软件算法的传统MAP超分辨率方法,是一种软硬件结合的有效超分辨率方法,获得的超分辨率图像目视清晰,在保持较高信噪比的同时重建了影像的高频细节信息。关键词:热红外遥感;资源一号02E;超分辨率;双向加密采样;最大后验概率134|263|0更新时间:2025-09-01 -

遥感时间序列驱动的地表动态变化过程建模 AI导读

“在遥感领域,专家梳理了3类数据驱动方法,通过遥感图像时间序列建模,验证了其有效性,为地表动态变化过程建模提供新方向。” 摘要:地表变化是遥感领域的重点研究对象之一,掌握地表随时间演化的规律是对地观测研究中一项长期且艰巨的任务,在自然资源、生态环境、防灾减灾等诸多领域具有深远影响。然而由于地表变化驱动因子及其作用机理的复杂性,关于地表动态变化过程的建模大多是简化的或局部的,较难形成完备的物理模型与数学公式表达。从方法论的角度而言,伴随着近年来大数据与AI for Science方法的快速发展,数据驱动的动态演化系统建模方法发展迅速,可以直接以观测数据序列为输入构建数据吻合度高的数据模型,作为物理模型的高保真近似甚至替代。本文梳理了3类可用于地表动态变化过程建模的数据驱动方法,即时空模态分解、主控偏微分方程反演、以及状态变量发现网络,分别利用这3类方法进行遥感图像时间序列建模,并通过时间序列影像预测评估建模精度,实验结果初步验证了数据驱动建模方法的有效性,显示了3类方法各自的特点、研究价值与应用前景。关键词:地表动态;时间序列;过程建模;模态分解;偏微分方程;自编码器;数据驱动;稀疏回归211|919|0更新时间:2025-09-01

摘要:地表变化是遥感领域的重点研究对象之一,掌握地表随时间演化的规律是对地观测研究中一项长期且艰巨的任务,在自然资源、生态环境、防灾减灾等诸多领域具有深远影响。然而由于地表变化驱动因子及其作用机理的复杂性,关于地表动态变化过程的建模大多是简化的或局部的,较难形成完备的物理模型与数学公式表达。从方法论的角度而言,伴随着近年来大数据与AI for Science方法的快速发展,数据驱动的动态演化系统建模方法发展迅速,可以直接以观测数据序列为输入构建数据吻合度高的数据模型,作为物理模型的高保真近似甚至替代。本文梳理了3类可用于地表动态变化过程建模的数据驱动方法,即时空模态分解、主控偏微分方程反演、以及状态变量发现网络,分别利用这3类方法进行遥感图像时间序列建模,并通过时间序列影像预测评估建模精度,实验结果初步验证了数据驱动建模方法的有效性,显示了3类方法各自的特点、研究价值与应用前景。关键词:地表动态;时间序列;过程建模;模态分解;偏微分方程;自编码器;数据驱动;稀疏回归211|919|0更新时间:2025-09-01 - “遥感技术发展迅速,高光谱图像成关键数据源。深度学习模式识别算法不断突破,图神经网络在高光谱遥感图像解译中广泛应用,挖掘样本间关系,生成高精度分类结果。专家从图连接、图节点、网络模型角度分析图神经网络方法,为遥感领域研究提供方向和思路。”

摘要:遥感技术的飞速发展带来了多样化的遥感数据,高光谱图像作为其中光谱分辨率最高的类型,一直是对地观测各项应用的重要数据源。而在计算机视觉领域,以深度学习为代表的模式识别算法也不断发展和突破,这为高光谱遥感相关应用提供了更有效的技术手段。其中,图神经网络是近年来在高光谱遥感图像解译任务中被广泛利用的有效方法,可以在少量标记样本下利用样本间潜在关系挖掘局部和全局的上下文信息,生成高精度的分类结果。本文从现有研究中总结了最常用的几种图神经网络框架,通过分解每种框架的结构来分析文献中方法的特点,并对这些方法整理归类。本文从图连接、图节点、网络模型3个角度分析遥感领域中的图神经网络方法,分别依据连接的空间范围、节点的信息层次、模型的不确定性将已有研究成果归类。另外,本文介绍了图神经网络在不同模态数量、不同标记数量下的高光谱遥感图像分类应用。最后,本文分别从深度图网络、结合其他深度学习技术、基于图神经网络的大模型3个方面总结和展望了图神经网络的前沿技术,为今后图神经网络在遥感领域的研究提供方向和思路。关键词:高光谱遥感;分类;图神经网络;图卷积网络;深度学习524|958|0更新时间:2025-09-01

摘要:遥感技术的飞速发展带来了多样化的遥感数据,高光谱图像作为其中光谱分辨率最高的类型,一直是对地观测各项应用的重要数据源。而在计算机视觉领域,以深度学习为代表的模式识别算法也不断发展和突破,这为高光谱遥感相关应用提供了更有效的技术手段。其中,图神经网络是近年来在高光谱遥感图像解译任务中被广泛利用的有效方法,可以在少量标记样本下利用样本间潜在关系挖掘局部和全局的上下文信息,生成高精度的分类结果。本文从现有研究中总结了最常用的几种图神经网络框架,通过分解每种框架的结构来分析文献中方法的特点,并对这些方法整理归类。本文从图连接、图节点、网络模型3个角度分析遥感领域中的图神经网络方法,分别依据连接的空间范围、节点的信息层次、模型的不确定性将已有研究成果归类。另外,本文介绍了图神经网络在不同模态数量、不同标记数量下的高光谱遥感图像分类应用。最后,本文分别从深度图网络、结合其他深度学习技术、基于图神经网络的大模型3个方面总结和展望了图神经网络的前沿技术,为今后图神经网络在遥感领域的研究提供方向和思路。关键词:高光谱遥感;分类;图神经网络;图卷积网络;深度学习524|958|0更新时间:2025-09-01 -

因果驱动的空天信息智能解译 AI导读

“空天信息智能解译领域取得新进展,专家建立了因果智能认知体系,为解决空天信息解译问题提供新方案。” 摘要:空天信息智能解译是利用人工智能技术对从空天平台获取的多源数据进行智能化处理和解读以获得信息的过程。目前主流的数据驱动型智能解译模型主要利用大规模训练数据和先进网络结构提升解译性能,存在大量标注数据依赖、场景泛化适应性不稳定、模型缺乏解释性等问题。因果驱动的智能解译通过结合因果推理与深度学习,能够有效缓解上述问题以实现更高效、更可靠、更具鲁棒性的解译,有望成为新的空天信息智能解译范式。本文主要对空天信息解译模型结合因果理论的研究工作进行综述,首先从关联、相关和因果认知三个方面阐述空天信息解译的研究趋势,然后建立空天信息因果智能认知的因果之梯,进一步基于空天信息数据中的时序特征和空间统计特征,探讨面向空天数据的因果分析框架和因果表示方法,着重讨论以因果图模型、反事实推理、模型特征干预为核心的三种因果智能解译模型构建过程,最后指出了因果智能解译在空天观测环境下的应用与挑战。关键词:因果推理;智能解译;深度学习;因果驱动;空天信息;反事实推理;因果干预247|1082|0更新时间:2025-09-01

摘要:空天信息智能解译是利用人工智能技术对从空天平台获取的多源数据进行智能化处理和解读以获得信息的过程。目前主流的数据驱动型智能解译模型主要利用大规模训练数据和先进网络结构提升解译性能,存在大量标注数据依赖、场景泛化适应性不稳定、模型缺乏解释性等问题。因果驱动的智能解译通过结合因果推理与深度学习,能够有效缓解上述问题以实现更高效、更可靠、更具鲁棒性的解译,有望成为新的空天信息智能解译范式。本文主要对空天信息解译模型结合因果理论的研究工作进行综述,首先从关联、相关和因果认知三个方面阐述空天信息解译的研究趋势,然后建立空天信息因果智能认知的因果之梯,进一步基于空天信息数据中的时序特征和空间统计特征,探讨面向空天数据的因果分析框架和因果表示方法,着重讨论以因果图模型、反事实推理、模型特征干预为核心的三种因果智能解译模型构建过程,最后指出了因果智能解译在空天观测环境下的应用与挑战。关键词:因果推理;智能解译;深度学习;因果驱动;空天信息;反事实推理;因果干预247|1082|0更新时间:2025-09-01 -

月球探测中遥感制图的几何精度问题 AI导读

“在月球探测领域,系统梳理了遥感制图精度相关概念,分析了误差来源和产品精度,提出了提高精度的途径。” 摘要:遥感制图产品的几何精度是月球探测工程应用和科学研究应用的一个关键指标。本文系统梳理了月球遥感制图中的精密度、精确度、分辨率等与几何精度有关的概念;分析了立体摄影测量、激光测高及新型月球遥感制图技术的误差来源和典型月球正射影像图和数字高程模型图的产品精度;进而提出未来提高月球遥感制图产品精度的途径,包括提高定轨定姿精度、增加控制信息、提升传感器能力及创新数据处理技术等。关键词:月球探测;遥感制图;几何精度;数字高程模型;数字正射影像图199|652|0更新时间:2025-09-01

摘要:遥感制图产品的几何精度是月球探测工程应用和科学研究应用的一个关键指标。本文系统梳理了月球遥感制图中的精密度、精确度、分辨率等与几何精度有关的概念;分析了立体摄影测量、激光测高及新型月球遥感制图技术的误差来源和典型月球正射影像图和数字高程模型图的产品精度;进而提出未来提高月球遥感制图产品精度的途径,包括提高定轨定姿精度、增加控制信息、提升传感器能力及创新数据处理技术等。关键词:月球探测;遥感制图;几何精度;数字高程模型;数字正射影像图199|652|0更新时间:2025-09-01 -

全局性遥感真实性检验的思考 AI导读

“在定量遥感领域,专家深入分析真实性检验技术发展,为提升遥感观测能力提供新思路。” 摘要:真实性检验问题、反演问题和尺度问题并列为定量遥感3大科学问题。真实性检验是反映和揭示遥感算法和产品误差的重要基础,也是遥感产品质量不断改进的重要保障。经过近40年的发展,真实性检验的方法和手段也日益丰富和多样化。从传统的基于统计学的比对分析,到基于物理模型的仿真验证,真实性检验技术已经形成了一套完整的体系。这些技术的泛化应用也为定量遥感研究提供了更加丰富的数据支持和验证手段,已经成为定量遥感发展的一大助力。经过多年的技术积累与发展,真实性检验内涵与外延均已远超简单的比对和评价,逐渐向一个全面、系统的过程发展,深入到遥感数据获取、遥感辐射定标、模型算法、产品生产等多个环节。各种与地理相关的宏观与微观应用的深入拓展,客观上推动了业界从遥感科学与技术学科层面,系统性地全局分析遥感信息不确定性出现、转移或者转化规律,耦合时代技术条件与优势,不断迭代提升空间观测能力。业界当前已经具备从卫星成像、数据标定、模型算法验证、遥感数据产品检验、应用效果评价,乃至于遥感辐射传输理论与对地观测方法等全方位检验的能力。但是遥感信息具备时间、空间、光谱和事件的多维度特性,如何通过全局性的遥感真实性检验方法,系统性地提升遥感空间观测能力,尚需要系统性重新梳理真实性检验的内涵、方法体系和产出,亦需要形成学科内和跨学科交叉合作的工作机制。本文对真实性检验的概念和内涵进行了新的阐释,对主要阶段真实性检验的内涵、方法与技术发展现状进行了分析和总结,剖析了目前真实性检验亟需突破的关键难题。最后,本文对真实性检验发展的具体思路和发展方向进行了展望。关键词:遥感;全局性真实性检验;像元参考真值;不确定性;误差溯源203|276|0更新时间:2025-09-01

摘要:真实性检验问题、反演问题和尺度问题并列为定量遥感3大科学问题。真实性检验是反映和揭示遥感算法和产品误差的重要基础,也是遥感产品质量不断改进的重要保障。经过近40年的发展,真实性检验的方法和手段也日益丰富和多样化。从传统的基于统计学的比对分析,到基于物理模型的仿真验证,真实性检验技术已经形成了一套完整的体系。这些技术的泛化应用也为定量遥感研究提供了更加丰富的数据支持和验证手段,已经成为定量遥感发展的一大助力。经过多年的技术积累与发展,真实性检验内涵与外延均已远超简单的比对和评价,逐渐向一个全面、系统的过程发展,深入到遥感数据获取、遥感辐射定标、模型算法、产品生产等多个环节。各种与地理相关的宏观与微观应用的深入拓展,客观上推动了业界从遥感科学与技术学科层面,系统性地全局分析遥感信息不确定性出现、转移或者转化规律,耦合时代技术条件与优势,不断迭代提升空间观测能力。业界当前已经具备从卫星成像、数据标定、模型算法验证、遥感数据产品检验、应用效果评价,乃至于遥感辐射传输理论与对地观测方法等全方位检验的能力。但是遥感信息具备时间、空间、光谱和事件的多维度特性,如何通过全局性的遥感真实性检验方法,系统性地提升遥感空间观测能力,尚需要系统性重新梳理真实性检验的内涵、方法体系和产出,亦需要形成学科内和跨学科交叉合作的工作机制。本文对真实性检验的概念和内涵进行了新的阐释,对主要阶段真实性检验的内涵、方法与技术发展现状进行了分析和总结,剖析了目前真实性检验亟需突破的关键难题。最后,本文对真实性检验发展的具体思路和发展方向进行了展望。关键词:遥感;全局性真实性检验;像元参考真值;不确定性;误差溯源203|276|0更新时间:2025-09-01

技术方法

-

遥感时谱理论及应用进展 AI导读

“遥感时谱理论揭示地表物体变化特征,应用于多领域,专家展望未来研究方向。” 摘要:遥感时谱理论主要描述遥感数据在光谱维、时间维和空间维的信息。通过对遥感影像的时谱分析,可以揭示地表物体在不同时间尺度和光谱范围内的变化特征,进而用于各种应用领域。本文对遥感时谱理论的基本概念、主要方法和技术进行了总结与归纳,介绍了遥感时谱理论的应用领域和最新研究进展,最后对时谱理论的未来研究方向进行了展望。该领域未来的研究方向包括多源数据时空一致性与数据融合研究、深度学习的时谱分析方法研究和实时与高分辨率分析研究。关键词:遥感;多维数据;时谱数据集;时谱特征;时谱应用351|447|0更新时间:2025-09-01

摘要:遥感时谱理论主要描述遥感数据在光谱维、时间维和空间维的信息。通过对遥感影像的时谱分析,可以揭示地表物体在不同时间尺度和光谱范围内的变化特征,进而用于各种应用领域。本文对遥感时谱理论的基本概念、主要方法和技术进行了总结与归纳,介绍了遥感时谱理论的应用领域和最新研究进展,最后对时谱理论的未来研究方向进行了展望。该领域未来的研究方向包括多源数据时空一致性与数据融合研究、深度学习的时谱分析方法研究和实时与高分辨率分析研究。关键词:遥感;多维数据;时谱数据集;时谱特征;时谱应用351|447|0更新时间:2025-09-01 -

红树林定量遥感研究进展 AI导读

“最新研究系统梳理了红树林定量遥感的研究进展,为红树林保护、恢复与可持续管理提供科学、可靠的理论与方法基础。” 摘要:红树林在碳储存和气候变化减缓方面具有至关重要的功能。随着国内外对红树林保护意识的提升,以及遥感传感器和人工智能技术的快速发展,红树林遥感领域的研究成果显著增加。文献检索发现仅18.7%的SCI论文关注红树林定量遥感,且缺乏该领域的系统总结。本研究通过文献计量分析与文献综述,系统梳理红树林定量遥感的研究进展与展望,为相关领域的研究提供借鉴。结果表明:(1)与1996年—2012年相比,2013年—2024年间各类定量遥感参数的研究呈现出爆发性增长,并且研究的参数类型逐步多样化,从传统的生物物理参数(地上生物量、树高和叶面积指数(LAI)),扩展到包括营养元素和等效水厚度等生物化学参数,以及生产力、物候、光合作用和生物多样性等生态功能参数。地上生物量(或碳储量)研究最多,其次为树高、LAI、叶绿素含量以及营养元素含量。(2)遥感数据源多样化,且研究者越来越注重不同遥感传感器性能的对比分析,以及多源遥感数据的耦合应用,提升了各类参数的反演精度。(3)反演模型以机器学习模型为主,RF和XGBoost已成为当前红树林定量遥感反演中的主流方法,物理模型研究不足。(4)研究的空间范围已逐步扩展至全球尺度和单木尺度,为红树林健康评估和碳循环研究提供了不同层次的重要数据。(5)红树林定量遥感在健康状况、灾害评估与生态修复管理上的应用逐渐重视。未来研究应加强国家/全球尺度的红树林生物化学和生态功能参数定量遥感产品研发,构建跨尺度(上层树冠层、林下植被、根系以及土壤)的红树林立体遥感监测系统,注重红树林生态过程机理模型与人工智能模型的深度融合,为红树林的保护、恢复与可持续管理提供科学、可靠的理论与方法基础,进而助力应对全球气候变化等紧迫环境挑战。关键词:定量遥感;红树林;无人机;卫星影像;生物物理参数;生物化学参数;文献计量347|646|0更新时间:2025-09-01

摘要:红树林在碳储存和气候变化减缓方面具有至关重要的功能。随着国内外对红树林保护意识的提升,以及遥感传感器和人工智能技术的快速发展,红树林遥感领域的研究成果显著增加。文献检索发现仅18.7%的SCI论文关注红树林定量遥感,且缺乏该领域的系统总结。本研究通过文献计量分析与文献综述,系统梳理红树林定量遥感的研究进展与展望,为相关领域的研究提供借鉴。结果表明:(1)与1996年—2012年相比,2013年—2024年间各类定量遥感参数的研究呈现出爆发性增长,并且研究的参数类型逐步多样化,从传统的生物物理参数(地上生物量、树高和叶面积指数(LAI)),扩展到包括营养元素和等效水厚度等生物化学参数,以及生产力、物候、光合作用和生物多样性等生态功能参数。地上生物量(或碳储量)研究最多,其次为树高、LAI、叶绿素含量以及营养元素含量。(2)遥感数据源多样化,且研究者越来越注重不同遥感传感器性能的对比分析,以及多源遥感数据的耦合应用,提升了各类参数的反演精度。(3)反演模型以机器学习模型为主,RF和XGBoost已成为当前红树林定量遥感反演中的主流方法,物理模型研究不足。(4)研究的空间范围已逐步扩展至全球尺度和单木尺度,为红树林健康评估和碳循环研究提供了不同层次的重要数据。(5)红树林定量遥感在健康状况、灾害评估与生态修复管理上的应用逐渐重视。未来研究应加强国家/全球尺度的红树林生物化学和生态功能参数定量遥感产品研发,构建跨尺度(上层树冠层、林下植被、根系以及土壤)的红树林立体遥感监测系统,注重红树林生态过程机理模型与人工智能模型的深度融合,为红树林的保护、恢复与可持续管理提供科学、可靠的理论与方法基础,进而助力应对全球气候变化等紧迫环境挑战。关键词:定量遥感;红树林;无人机;卫星影像;生物物理参数;生物化学参数;文献计量347|646|0更新时间:2025-09-01 - “最新研究揭示了人工智能在气溶胶遥感领域的重大变革,机器学习算法显著提升反演效率,为解决地气解耦合等问题提供新思路。”

摘要:大气气溶胶作为影响大气环境、气候变化和人类健康的关键因子,在过去五十年间引起了广泛关注。随着遥感技术的不断发展,卫星观测已成为获取全球尺度气溶胶特性的重要手段。传统查找表方法在一定程度上简化了气溶胶卫星遥感的流程,但仍难以满足反演精度和空间信息实时处理的需求。近年来,人工智能的发展为气溶胶遥感领域带来了重大变革,机器学习算法不仅可以显著提升反演效率,还具备解决传统物理方法遥感反演难题的潜力(例如长期困扰研究者的地气解耦合等问题),有助于推动卫星气溶胶反演进入智能化发展阶段。本文针对这一趋势梳理了气溶胶卫星遥感反演方法的发展脉络,分析了现有机器学习方法在气溶胶领域应用的主要优劣势以及局限性,并进一步探讨了人工智能在气溶胶遥感领域的未来发展方向,为气溶胶遥感研究者提供参考。关键词:气溶胶;大气遥感;机器学习;人工智能;反演算法225|144|0更新时间:2025-09-01

摘要:大气气溶胶作为影响大气环境、气候变化和人类健康的关键因子,在过去五十年间引起了广泛关注。随着遥感技术的不断发展,卫星观测已成为获取全球尺度气溶胶特性的重要手段。传统查找表方法在一定程度上简化了气溶胶卫星遥感的流程,但仍难以满足反演精度和空间信息实时处理的需求。近年来,人工智能的发展为气溶胶遥感领域带来了重大变革,机器学习算法不仅可以显著提升反演效率,还具备解决传统物理方法遥感反演难题的潜力(例如长期困扰研究者的地气解耦合等问题),有助于推动卫星气溶胶反演进入智能化发展阶段。本文针对这一趋势梳理了气溶胶卫星遥感反演方法的发展脉络,分析了现有机器学习方法在气溶胶领域应用的主要优劣势以及局限性,并进一步探讨了人工智能在气溶胶遥感领域的未来发展方向,为气溶胶遥感研究者提供参考。关键词:气溶胶;大气遥感;机器学习;人工智能;反演算法225|144|0更新时间:2025-09-01 - “在人工智能和遥感技术融合的背景下,林草遥感技术在地类识别、变化检测等领域取得显著进展,为国家生态文明建设提供重要支撑。专家构建天空地一体化监测技术体系,推动林草遥感技术全面业务化应用。”摘要:过去的5年是人工智能(AI)大模型、通用模型逐渐融入人们日常工作、生活的5年,是遥感+AI技术在地类识别、变化检测等领域迅速发展的5年,也是国家“生态文明”“美丽中国”相关国家战略调整后的具体落实实施的5年,对这5年来林草遥感技术研发和应用取得的进展进行总结,对国家制定未来林草遥感发展规划具有重要指导意义。本文将林草遥感研究归纳为林草地表覆盖类型变化检测与分类、森林参数遥感定量反演/估测、草地等植被参数定量反演/估测、林草灾害预警监测等4个方向,分别总结了近5年内的国内主要技术研发进展。总体来看林草遥感技术研究呈现出从传统的浅层机器学习向深度学习、从“数据”驱动向“数据+机理”双驱动方向快速发展趋势,深度学习方法在变化检测与分类识别上发展快而深入,但在定量参数反演/估测上则相对较慢;全球、全国等大尺度林草专题产品的生产技术也得到了快速发展。对遥感技术纳入林草资源与生态监测、灾害预警监测与自然保护地监测等业务现行技术标准、技术方案的情况进行了分析,结果表明林草地表覆盖类型变化检测/监测与分类识别技术,已广泛、深入应用到林草行业各类资源监管、灾害预警监测业务中,但林草质量参数定量反演/估测技术业务化应用程度还很低。针对目前推动林草遥感技术全面、深入业务化应用存在的挑战,建议林草行业大力整合“天空地”多源对地观测资源,综合应用遥感、AI、统计推断等前沿技术,构建天空地一体化监测技术体系,并大力加强科研投入、技术交流与人才培养。关键词:林草;遥感技术;业务化应用;进展;对策298|968|0更新时间:2025-09-01

- “中国冰冻圈遥感研究取得新进展,专家提出3项重点行动倡议,为气候应对与适应等提供支持。”

摘要:本文总结了近年来中国冰冻圈遥感研究的主要发展趋势。随着国产遥感技术进步和国际合作的深化,中国冰冻圈遥感研究的广度和深度持续增加。在研究区域上,从中国区域(特别是青藏高原)逐渐扩展到南北极及全球;在遥感数据应用方面,从以国外卫星遥感数据为主逐渐过渡到国外国内遥感数据(如高分卫星、风云卫星等)共用;在遥感算法方面,从早期依赖单一数据源、自动化程度较低的传统算法,逐步发展为具有多源数据融合和智能化特征的新型算法体系。各种冰冻圈要素的遥感产品不断涌现,为监测和深入理解中国和全球冰冻圈变化做出了重要贡献。本文还探讨了冰冻圈遥感透视能力、智能化算法研发、临界变化的遥感探测以及冰冻圈数据产品方面的前沿问题和潜在突破方向。面向冰冻圈科学进一步发展的新要求,本文提出了3项重点行动倡议:开展冰冻圈关键要素层析遥感综合试验、研发具有国际影响力的自主品牌冰冻圈数据产品、耦合遥感、模型和人工智能以增强冰冻圈预测能力,旨在服务于气候应对与适应、灾害防治、生态保护、水资源管理和可持续发展等国家重大需求。关键词:积雪;冻土;冰川冰盖;河湖海冰;大气冰冻圈;透视遥感;人工智能;临界变化;数据产品271|765|0更新时间:2025-09-01

摘要:本文总结了近年来中国冰冻圈遥感研究的主要发展趋势。随着国产遥感技术进步和国际合作的深化,中国冰冻圈遥感研究的广度和深度持续增加。在研究区域上,从中国区域(特别是青藏高原)逐渐扩展到南北极及全球;在遥感数据应用方面,从以国外卫星遥感数据为主逐渐过渡到国外国内遥感数据(如高分卫星、风云卫星等)共用;在遥感算法方面,从早期依赖单一数据源、自动化程度较低的传统算法,逐步发展为具有多源数据融合和智能化特征的新型算法体系。各种冰冻圈要素的遥感产品不断涌现,为监测和深入理解中国和全球冰冻圈变化做出了重要贡献。本文还探讨了冰冻圈遥感透视能力、智能化算法研发、临界变化的遥感探测以及冰冻圈数据产品方面的前沿问题和潜在突破方向。面向冰冻圈科学进一步发展的新要求,本文提出了3项重点行动倡议:开展冰冻圈关键要素层析遥感综合试验、研发具有国际影响力的自主品牌冰冻圈数据产品、耦合遥感、模型和人工智能以增强冰冻圈预测能力,旨在服务于气候应对与适应、灾害防治、生态保护、水资源管理和可持续发展等国家重大需求。关键词:积雪;冻土;冰川冰盖;河湖海冰;大气冰冻圈;透视遥感;人工智能;临界变化;数据产品271|765|0更新时间:2025-09-01 -

黄东海绿潮和金潮遥感研究中的一些常见错误 AI导读

“在遥感领域,专家基于2023年综述论文,进一步阐述了绿潮和金潮遥感研究的技术路线,为避免常见错误提供解决方案。” 摘要:自2008年黄海浒苔大规模爆发(Ulva prolifera bloom,也称为绿潮)以及2017年东海马尾藻大规模爆发(Sargassum horneri bloom,也称为金潮)以来,用遥感手段研究这些现象的论文呈指数增长。截至2023年,至少有350篇此类论文在同行评议的专业刊物上发表。然而,由于缺乏严谨性以及诸多误解,许多研究存在很大问题,从而导致结果往往相互矛盾,为后续研究带来了诸多障碍。因此,在2023年一篇综述论文的基础上,本文进一步阐述了针对绿潮和金潮遥感研究的不同需求及技术路线,从而将不同的遥感数据产品分为4类,并列举已发表论文中的一些常见错误,比如以偏概全、忽略像元解混、阈值选择错误、以及缺乏统计数据等等。这些错误对遥感和非遥感领域的专家都有重大影响:前者难以找到用于改进技术和方法的参考基准,后者则难以选择正确的遥感结果来解释其爆发机制。随着全球变暖等因素的影响,绿潮和金潮在可以预见的将来会持续爆发,从而为各种研究提供更多机遇。因此,本文建议在今后的遥感研究中以2023年综述论文提出的技术路线为参考,从而避免以往的常见错误以及可能带来的误导。关键词:浒苔;马尾藻;绿潮;金潮;覆盖范围;生物量;遥感;MODIS;VIIRS;OLCI;OCI;GOCI;MSI;OLI;CZI420|440|0更新时间:2025-09-01

摘要:自2008年黄海浒苔大规模爆发(Ulva prolifera bloom,也称为绿潮)以及2017年东海马尾藻大规模爆发(Sargassum horneri bloom,也称为金潮)以来,用遥感手段研究这些现象的论文呈指数增长。截至2023年,至少有350篇此类论文在同行评议的专业刊物上发表。然而,由于缺乏严谨性以及诸多误解,许多研究存在很大问题,从而导致结果往往相互矛盾,为后续研究带来了诸多障碍。因此,在2023年一篇综述论文的基础上,本文进一步阐述了针对绿潮和金潮遥感研究的不同需求及技术路线,从而将不同的遥感数据产品分为4类,并列举已发表论文中的一些常见错误,比如以偏概全、忽略像元解混、阈值选择错误、以及缺乏统计数据等等。这些错误对遥感和非遥感领域的专家都有重大影响:前者难以找到用于改进技术和方法的参考基准,后者则难以选择正确的遥感结果来解释其爆发机制。随着全球变暖等因素的影响,绿潮和金潮在可以预见的将来会持续爆发,从而为各种研究提供更多机遇。因此,本文建议在今后的遥感研究中以2023年综述论文提出的技术路线为参考,从而避免以往的常见错误以及可能带来的误导。关键词:浒苔;马尾藻;绿潮;金潮;覆盖范围;生物量;遥感;MODIS;VIIRS;OLCI;OCI;GOCI;MSI;OLI;CZI420|440|0更新时间:2025-09-01 -

人工智能海洋遥感进展 AI导读

“在海洋遥感领域,人工智能技术取得重要进展,专家建立了高效模型,为解决海洋大数据问题提供解决方案。” 摘要:在过去的40年里,遥感技术不断发展,极大地推进了海洋观测,并将其数据带入了大数据时代。如何高效、准确地处理和分析海洋大数据并基于海洋大数据解决实际问题构成了巨大的挑战。人工智能(AI)技术近年来发展迅速。许多深度学习(DL)模型已经出现,在大数据分析和实际问题解决中变得普遍。与海洋遥感技术结合,推动了海洋的多个领域的发展,初步形成了海洋学体系。本文回顾了人工智能技术在海洋遥感应用中取得的重要进展,重点介绍了人工智能技术在海洋参量反演、海洋次表层数据重构、海洋遥感超分、海洋遥感图像信息提取方面的所建立的高效模型。最后,文章对在海洋遥感中的应用下一步发展进行了展望分析。关键词:海洋遥感;人工智能;深度学习;海洋参数反演;超分辨率技术;三维海洋场重建;海洋信息提取500|680|0更新时间:2025-09-01

摘要:在过去的40年里,遥感技术不断发展,极大地推进了海洋观测,并将其数据带入了大数据时代。如何高效、准确地处理和分析海洋大数据并基于海洋大数据解决实际问题构成了巨大的挑战。人工智能(AI)技术近年来发展迅速。许多深度学习(DL)模型已经出现,在大数据分析和实际问题解决中变得普遍。与海洋遥感技术结合,推动了海洋的多个领域的发展,初步形成了海洋学体系。本文回顾了人工智能技术在海洋遥感应用中取得的重要进展,重点介绍了人工智能技术在海洋参量反演、海洋次表层数据重构、海洋遥感超分、海洋遥感图像信息提取方面的所建立的高效模型。最后,文章对在海洋遥感中的应用下一步发展进行了展望分析。关键词:海洋遥感;人工智能;深度学习;海洋参数反演;超分辨率技术;三维海洋场重建;海洋信息提取500|680|0更新时间:2025-09-01 -

遥感农作物早期分类研究现状与展望 AI导读

“最新研究揭示了农作物早期分类的关键技术与发展方向,为粮食安全提供数据支撑。” 摘要:及时、准确地获取农作物种植空间分布信息,对于作物生长监测、粮食产量预测、农业生产规划与管理等方面都有着重要意义,是保障粮食安全的关键数据支撑。当前,农作物季后分类研究已难以满足上述需求对于时效性的要求,逐步向农作物早期分类任务进行探索。为明确农作物早期分类研究的切入点和发展方向,本文基于Web of Science数据库和CNKI数据库检索并梳理2014年以来农作物早期分类的相关研究。从数据及预处理方法、样本选择、特征选择、分类策略以及精度评价指标等方面进行了归纳总结,识别了当前研究中尚待解决的诸多难点问题,提出早期数据重建与补充、早期特征增强以及可靠样本优选等方向是未来农作物早期分类研究的重点和难点。本研究可为理解农作物早期分类的方法与策略、把握早期分类的难点与发展方向、推动农作物早期分类理论和技术的发展提供依据。关键词:遥感;农作物识别;早期分类;时间序列;关键物候期;机器学习;深度学习340|557|0更新时间:2025-09-01

摘要:及时、准确地获取农作物种植空间分布信息,对于作物生长监测、粮食产量预测、农业生产规划与管理等方面都有着重要意义,是保障粮食安全的关键数据支撑。当前,农作物季后分类研究已难以满足上述需求对于时效性的要求,逐步向农作物早期分类任务进行探索。为明确农作物早期分类研究的切入点和发展方向,本文基于Web of Science数据库和CNKI数据库检索并梳理2014年以来农作物早期分类的相关研究。从数据及预处理方法、样本选择、特征选择、分类策略以及精度评价指标等方面进行了归纳总结,识别了当前研究中尚待解决的诸多难点问题,提出早期数据重建与补充、早期特征增强以及可靠样本优选等方向是未来农作物早期分类研究的重点和难点。本研究可为理解农作物早期分类的方法与策略、把握早期分类的难点与发展方向、推动农作物早期分类理论和技术的发展提供依据。关键词:遥感;农作物识别;早期分类;时间序列;关键物候期;机器学习;深度学习340|557|0更新时间:2025-09-01 - “农业遥感技术在全球人口增长和环境变化下,推动农业粮食体系数字转型,实现“四个更好”。专家系统综述了农业遥感发展历程、问题及途径,为提升农业生产智慧化水平提供解决方案。”

摘要:在全球人口增长和自然—社会环境持续变化的双重压力下,农业生产面临着保障粮食安全、维护社会稳定、保护生态平衡和推动可持续发展的多重挑战。农业遥感技术如何推动农业粮食体系数字转型,进而实现“四个更好”(更好的生产、更好的营养、更好的环境、更好的生活),是当前亟需解决的关键问题。本文从农业生产信息遥感监测、农业基础数据产品研制与共享以及农业遥感技术落地应用3个维度,系统综述了农业遥感的发展历程、存在的问题以及可能的途径。农业遥感已取得显著进展,主要体现在技术模型的创新研发与多源数据深度信息挖掘等。然而,在技术方法的熟化与规范化、高质量标准化数据产品的研制与共享以及农业生产决策支持等方面仍需加强。未来农业遥感发展应重点推进人工智能、大数据等技术的整合与农业遥感专用大模型的研发,形成可重复使用的技术体系,建设完善的农业遥感数据资源共享平台,制定国家统一的农业遥感服务规范。通过系统化建设,提升农业生产智慧化水平,实现农业生产与生态系统服务功能的协同优化,同时为其他领域的遥感应用发展提供示范样板。关键词:农业粮食体系;农业遥感;产品研制与标准化;人工智能;遥感大模型246|621|0更新时间:2025-09-01

摘要:在全球人口增长和自然—社会环境持续变化的双重压力下,农业生产面临着保障粮食安全、维护社会稳定、保护生态平衡和推动可持续发展的多重挑战。农业遥感技术如何推动农业粮食体系数字转型,进而实现“四个更好”(更好的生产、更好的营养、更好的环境、更好的生活),是当前亟需解决的关键问题。本文从农业生产信息遥感监测、农业基础数据产品研制与共享以及农业遥感技术落地应用3个维度,系统综述了农业遥感的发展历程、存在的问题以及可能的途径。农业遥感已取得显著进展,主要体现在技术模型的创新研发与多源数据深度信息挖掘等。然而,在技术方法的熟化与规范化、高质量标准化数据产品的研制与共享以及农业生产决策支持等方面仍需加强。未来农业遥感发展应重点推进人工智能、大数据等技术的整合与农业遥感专用大模型的研发,形成可重复使用的技术体系,建设完善的农业遥感数据资源共享平台,制定国家统一的农业遥感服务规范。通过系统化建设,提升农业生产智慧化水平,实现农业生产与生态系统服务功能的协同优化,同时为其他领域的遥感应用发展提供示范样板。关键词:农业粮食体系;农业遥感;产品研制与标准化;人工智能;遥感大模型246|621|0更新时间:2025-09-01 -

全球农情遥感监测云服务平台的新进展 AI导读

“全球农情遥感监测云服务平台CropWatch的最新进展,构建了监测技术体系,实现了农情监测模型的全球验证,促进了发展中国家农情监测能力的发展。” 摘要:农情遥感监测是对遥感指标的深加工和综合性分析。全球农情遥感监测云服务平台(CropWatch)是一个由遥感指标和地面数据驱动的监测系统,提供独立的全球农情信息。本文介绍了5年来CropWatch从农情监测到农情服务的最新进展:构建了由54个农情指标、15类基础数据、三级农业生态及行政单元构成的监测技术体系;农情指标包括农气、农情、产量、耕作、灾害和预警等6个方面,覆盖了农业生产的各个方面;研制了“耕地(地块)、非耕地系数、灌溉、复种、梯田、防护林”等基础数据底座,实现了基础数据的自主;通过集成大语言模型显著提高了农情指标的分析效率和智能化水平;两个地面数据采集APP(GVG和FieldWatch)显著提高了实测数据采集效率。通过广泛的国际合作,实现了农情监测模型的全球验证;通过能力建设和自主农情监测的赋能,使得用户能够独立开展特定区域农情监测系统的建设、农情产品的生产、信息协同分析及发布,颠覆了农情监测系统的建设模式,促进了发展中国家农情监测能力的发展。未来将构建更加开放的CropWatch,在大语言模型以及开放式API的支持下成为多源数据和模型集成的专用云服务平台,降低农情监测的门槛,为感兴趣的用户和利益相关者提供更加灵活和高效的农情监测解决方案,并进一步提高全球农情信息的透明度。关键词:农情监测;CropWatch;全球应用;全球验证;遥感260|162|0更新时间:2025-09-01

摘要:农情遥感监测是对遥感指标的深加工和综合性分析。全球农情遥感监测云服务平台(CropWatch)是一个由遥感指标和地面数据驱动的监测系统,提供独立的全球农情信息。本文介绍了5年来CropWatch从农情监测到农情服务的最新进展:构建了由54个农情指标、15类基础数据、三级农业生态及行政单元构成的监测技术体系;农情指标包括农气、农情、产量、耕作、灾害和预警等6个方面,覆盖了农业生产的各个方面;研制了“耕地(地块)、非耕地系数、灌溉、复种、梯田、防护林”等基础数据底座,实现了基础数据的自主;通过集成大语言模型显著提高了农情指标的分析效率和智能化水平;两个地面数据采集APP(GVG和FieldWatch)显著提高了实测数据采集效率。通过广泛的国际合作,实现了农情监测模型的全球验证;通过能力建设和自主农情监测的赋能,使得用户能够独立开展特定区域农情监测系统的建设、农情产品的生产、信息协同分析及发布,颠覆了农情监测系统的建设模式,促进了发展中国家农情监测能力的发展。未来将构建更加开放的CropWatch,在大语言模型以及开放式API的支持下成为多源数据和模型集成的专用云服务平台,降低农情监测的门槛,为感兴趣的用户和利益相关者提供更加灵活和高效的农情监测解决方案,并进一步提高全球农情信息的透明度。关键词:农情监测;CropWatch;全球应用;全球验证;遥感260|162|0更新时间:2025-09-01 -

滨海湿地遥感研究进展与展望 AI导读

“滨海湿地遥感研究进展:从分布范围到生态系统功能,为湿地保护提供科学依据。” 摘要:滨海湿地是连接海陆生态系统的交错过渡带,具有独特的结构和功能。它们不仅在固碳方面发挥重要作用,还为动植物种群提供关键栖息地,从而有效促进了生物多样性的维持和生态系统的健康。滨海湿地遥感作为重要的交叉学科方向,其历史可以追溯到20世纪70年代。在过去的50年中,滨海湿地遥感的热点主题从分布范围、生态参量反演逐步演进到生态系统功能以及碳水循环的研究。本文以Web of Science核心合集为数据库检索滨海湿地遥感的论文成果,基于VOCviewer识别了热点研究主题,并按时间顺序划分为1989年前、1990年—1999年、2000年—2009年、2010年—2019年和2020年至今5个历史阶段。通过将研究主题与新传感器的出现相结合,揭示了滨海湿地遥感的历史演变与研究现状。对于每个研究主题,详细分析了第一篇发表的文章以及被引次数较多的文章,深入解析了各个主题的发展脉络。最后,从空间大数据环境下的分类与范围制图、生态参量的精细反演、遥感与气候变化模型以及生态服务综合遥感4个方面进行未来研究趋势的展望。本研究将为了解滨海湿地遥感历史、热点和未来发展提供借鉴,并有助于指导相关领域的研究者制定更具前瞻性和针对性的研究策略,同时为政策制定者提供科学依据,以促进滨海湿地的有效保护和可持续管理。关键词:滨海湿地;遥感;综述;热点研究;研究进展221|476|0更新时间:2025-09-01

摘要:滨海湿地是连接海陆生态系统的交错过渡带,具有独特的结构和功能。它们不仅在固碳方面发挥重要作用,还为动植物种群提供关键栖息地,从而有效促进了生物多样性的维持和生态系统的健康。滨海湿地遥感作为重要的交叉学科方向,其历史可以追溯到20世纪70年代。在过去的50年中,滨海湿地遥感的热点主题从分布范围、生态参量反演逐步演进到生态系统功能以及碳水循环的研究。本文以Web of Science核心合集为数据库检索滨海湿地遥感的论文成果,基于VOCviewer识别了热点研究主题,并按时间顺序划分为1989年前、1990年—1999年、2000年—2009年、2010年—2019年和2020年至今5个历史阶段。通过将研究主题与新传感器的出现相结合,揭示了滨海湿地遥感的历史演变与研究现状。对于每个研究主题,详细分析了第一篇发表的文章以及被引次数较多的文章,深入解析了各个主题的发展脉络。最后,从空间大数据环境下的分类与范围制图、生态参量的精细反演、遥感与气候变化模型以及生态服务综合遥感4个方面进行未来研究趋势的展望。本研究将为了解滨海湿地遥感历史、热点和未来发展提供借鉴,并有助于指导相关领域的研究者制定更具前瞻性和针对性的研究策略,同时为政策制定者提供科学依据,以促进滨海湿地的有效保护和可持续管理。关键词:滨海湿地;遥感;综述;热点研究;研究进展221|476|0更新时间:2025-09-01 -

激光雷达在生态与地学领域的发展回顾与展望 AI导读

“激光雷达LiDAR技术在生态与地学领域取得突破,推动了点云配准、点云分割与分类等算法的发展,为解决地形测绘、地质灾害监测等问题提供解决方案。” 摘要:激光雷达LiDAR(Light Detection and Ranging)能够精准地还原被测物体的3D结构,是遥感领域最具革新性的技术之一。近几十年来,LiDAR技术取得了快速的发展,并极大地推动了生态与地学领域的相关研究。本文系统回顾并展望了LiDAR硬件和算法的最新发展及其在生态与地学领域的应用。首先,LiDAR的硬件呈现出多样化、高精度的发展态势,特别是近些年无人驾驶技术的成熟极大丰富了近地面LiDAR平台的类型;其次,深度学习、同步定位与地图构建SLAM(Simultaneous Localization And Mapping)、大模型等人工智能技术的发展极大推动了LiDAR算法的进步,使得点云配准、点云分割与分类、点云与多源数据融合等算法不断推陈出新;最后,本文详述了LiDAR在内陆地形测绘、海洋测绘、地质灾害监测、森林结构测量、树木枝干结构网络、3D辐射传输及场景重建、森林微气候模拟、智慧农业、生物多样性、城市与建筑,以及行星测量11个生态与地学分支领域的应用。未来,随着硬件、算法、及LiDAR大数据的进一步发展,LiDAR将继续推动生态与地学的研究,并有望在更多领域发挥重要作用。关键词:激光雷达;无人机;同步定位与建图;深度学习;大模型;森林;海洋;行星测量603|2185|0更新时间:2025-09-01

摘要:激光雷达LiDAR(Light Detection and Ranging)能够精准地还原被测物体的3D结构,是遥感领域最具革新性的技术之一。近几十年来,LiDAR技术取得了快速的发展,并极大地推动了生态与地学领域的相关研究。本文系统回顾并展望了LiDAR硬件和算法的最新发展及其在生态与地学领域的应用。首先,LiDAR的硬件呈现出多样化、高精度的发展态势,特别是近些年无人驾驶技术的成熟极大丰富了近地面LiDAR平台的类型;其次,深度学习、同步定位与地图构建SLAM(Simultaneous Localization And Mapping)、大模型等人工智能技术的发展极大推动了LiDAR算法的进步,使得点云配准、点云分割与分类、点云与多源数据融合等算法不断推陈出新;最后,本文详述了LiDAR在内陆地形测绘、海洋测绘、地质灾害监测、森林结构测量、树木枝干结构网络、3D辐射传输及场景重建、森林微气候模拟、智慧农业、生物多样性、城市与建筑,以及行星测量11个生态与地学分支领域的应用。未来,随着硬件、算法、及LiDAR大数据的进一步发展,LiDAR将继续推动生态与地学的研究,并有望在更多领域发挥重要作用。关键词:激光雷达;无人机;同步定位与建图;深度学习;大模型;森林;海洋;行星测量603|2185|0更新时间:2025-09-01 -

基于无人系统的非暴露空间自主探测 AI导读

“在非暴露空间探测领域,专家设计了自主空中无人系统,实现了高效自主探测,为深地深空探测提供新方案。” 摘要:非暴露空间指未完全开放环境,比如室内空间、地下管廊、自然溶洞等。随着城市化进程的加快,对非暴露空间进行探测的需求不断增加,意义深远,但非暴露空间往往具有结构复杂、外援信号拒止、特征退化的环境特点,为探测带来了挑战。无人系统技术的发展为非暴露空间探测提供了新的解决方案。本文针对非暴露空间探测的挑战,设计了一种自主空中无人系统,搭载环视激光雷达具有大视场角,具备定位与建图、规划、控制等功能模块,支持未知空间的自主飞行。本文同时提出的一种非暴露空间自主探测方法,可通过手动或自主方式对已建立的地图给定目标点进行非暴露空间点云建图。此外,为了验证提出的系统与方法,在仿真环境与实机环境分别进行检测,分别达到了23.94 m³/s与53.94 m³/s的探测效率。综上,本研究提出的系统与探索测图方法能够实现高效的非暴露空间自主探测,可服务深地深空探测。关键词:非暴露空间;无人自主测绘;空中无人系统;路径规划;同时定位与建图276|517|0更新时间:2025-09-01

摘要:非暴露空间指未完全开放环境,比如室内空间、地下管廊、自然溶洞等。随着城市化进程的加快,对非暴露空间进行探测的需求不断增加,意义深远,但非暴露空间往往具有结构复杂、外援信号拒止、特征退化的环境特点,为探测带来了挑战。无人系统技术的发展为非暴露空间探测提供了新的解决方案。本文针对非暴露空间探测的挑战,设计了一种自主空中无人系统,搭载环视激光雷达具有大视场角,具备定位与建图、规划、控制等功能模块,支持未知空间的自主飞行。本文同时提出的一种非暴露空间自主探测方法,可通过手动或自主方式对已建立的地图给定目标点进行非暴露空间点云建图。此外,为了验证提出的系统与方法,在仿真环境与实机环境分别进行检测,分别达到了23.94 m³/s与53.94 m³/s的探测效率。综上,本研究提出的系统与探索测图方法能够实现高效的非暴露空间自主探测,可服务深地深空探测。关键词:非暴露空间;无人自主测绘;空中无人系统;路径规划;同时定位与建图276|517|0更新时间:2025-09-01 - “在“全球变化及应对”重点专项中,科技部资助了“山地生态系统全球变化关键参数立体观测与高分辨率产品研制”项目。项目预期将提出1套山地生态系统全球变化关键参数立体综合观测实验适用技术,生产王朗典型山地区域14种关键参数、高分辨率参考“真值”产品,形成11种关键参数的高分辨率产品生产能力,研制出世界首套覆盖全球山地7种关键参数、25年、逐月、30 m高分辨率数据集产品。研究成果将促进中国对全球山地生态系统的综合监测能力,为山地全球变化和可持续发展研究,特别是山区生态环境保护、防灾减灾、农业生产、水资源管理等提供科学数据和技术支撑。”

摘要:山地是全球变化的前哨。现有全球变化遥感数据集产品空间分辨率大多为公里级,难以准确表征山地陆表强烈的时空间异质特征,山地生态系统对全球变化的响应和适应科学认知亟需高时空分辨率、空间无缝、精度可靠的遥感产品支撑。面向山地生态系统立体观测与高分辨率监测产品需求,科学技术部在“十三五”国家重点研发计划“全球变化及应对”重点专项中资助了“山地生态系统全球变化关键参数立体观测与高分辨率产品研制”项目(2020—2025)。本文简要介绍了该项目的立项背景、拟解决的关键科学问题、主要研究内容、实施方案和预期成果,系统综述了项目执行以来在山地生态系统全球变化关键参数近地面立体观测实验体系、时空尺度扩展、遥感反演模型和遥感产品研制中已取得的研究进展。项目预期将提出1套山地生态系统全球变化关键参数立体综合观测实验适用技术,生产王朗典型山地区域14种关键参数、高分辨率参考“真值”产品,形成11种关键参数的高分辨率产品生产能力,研制出世界首套覆盖全球山地7种关键参数、25年、逐月、30 m高分辨率数据集产品。研究成果将促进中国对全球山地生态系统的综合监测能力,为山地全球变化和可持续发展研究,特别是山区生态环境保护、防灾减灾、农业生产、水资源管理等提供科学数据和技术支撑。关键词:山地;全球变化;立体观测;遥感产品;高分辨率198|436|0更新时间:2025-09-01

摘要:山地是全球变化的前哨。现有全球变化遥感数据集产品空间分辨率大多为公里级,难以准确表征山地陆表强烈的时空间异质特征,山地生态系统对全球变化的响应和适应科学认知亟需高时空分辨率、空间无缝、精度可靠的遥感产品支撑。面向山地生态系统立体观测与高分辨率监测产品需求,科学技术部在“十三五”国家重点研发计划“全球变化及应对”重点专项中资助了“山地生态系统全球变化关键参数立体观测与高分辨率产品研制”项目(2020—2025)。本文简要介绍了该项目的立项背景、拟解决的关键科学问题、主要研究内容、实施方案和预期成果,系统综述了项目执行以来在山地生态系统全球变化关键参数近地面立体观测实验体系、时空尺度扩展、遥感反演模型和遥感产品研制中已取得的研究进展。项目预期将提出1套山地生态系统全球变化关键参数立体综合观测实验适用技术,生产王朗典型山地区域14种关键参数、高分辨率参考“真值”产品,形成11种关键参数的高分辨率产品生产能力,研制出世界首套覆盖全球山地7种关键参数、25年、逐月、30 m高分辨率数据集产品。研究成果将促进中国对全球山地生态系统的综合监测能力,为山地全球变化和可持续发展研究,特别是山区生态环境保护、防灾减灾、农业生产、水资源管理等提供科学数据和技术支撑。关键词:山地;全球变化;立体观测;遥感产品;高分辨率198|436|0更新时间:2025-09-01 -

基于激光雷达数据的森林生物量估测研究 AI导读

“激光雷达技术在森林生物量估测领域的研究进展,为提高估测精度提供解决方案。”摘要:激光雷达已成为森林生物量估测制图的重要数据源。过去30余年已有大量研究,但至今仍未进行系统性总结。本文总结了不同平台激光雷达数据(近地面、机载、星载)在单木、林分及景观尺度森林生物量估测研究现状及存在问题,探讨了激光雷达与其他数据(如光学、微波雷达、辅助数据等)结合对估测精度的提升作用;梳理了森林生物量估测建模方法的研究现状,分析了估测模型的不确定性来源及优化策略,探讨了模型在时间与空间尺度上的可迁移性,进而讨论了构建普适性森林生物量估测模型的必要性。本文的系统性总结有助于相关研究人员深入了解激光雷达技术在森林生物量估测研究现状及挑战,满足应用各平台激光雷达数据提高各尺度森林生物量估测精度的诉求。关键词:森林生物量;近地面激光雷达;机载激光雷达;星载激光雷达;多源数据;建模方法;不确定性;模型可迁移性;模型普适性359|638|0更新时间:2025-09-01 -

植被病虫害遥感监测预警研究进展与展望 AI导读

“遥感技术在植被病虫害监测预警领域取得显著进展,多源数据融合与综合运用是未来研究重点,为病虫害绿色防控提供支撑。” 摘要:植被病虫害作为农林业生产和生态系统健康的重要威胁,在全球气候变化的背景下其影响进一步加剧。病虫害的绿色、高效、精准防控有赖于高质量的监测和预警信息,相比传统植保测报手段,快速发展的遥感技术在病虫害测报中的潜力不断被各国科学家和政府关注和认知。本文以近年来遥感技术如何在植被病虫害监测和预警的研究和实践中得到系统应用为主线,介绍了技术、方法、模型的进展,分析了这一领域当前存在的主要挑战,展望了未来发展趋势。首先,模态不断丰富、性能和精度不断提升的卫星、航空、无人机遥感和近地传感器组成的多尺度遥感观测数据为病虫害测报提供了关键的数据源基础,能够越来越好地适应病虫害监测制图、生境监测等需求。在病虫害遥感监测方面,波谱分析和图像分析作为两类主要的方法,从不同角度提取遥感数据中对病虫害敏感的关键信息;同时,时相分析技术的应用为病虫害过程监测及不同胁迫间区分提供了有效手段。在病虫害遥感预警方面,多源遥感信息被用于各类生境因子的监测,进而与各类统计模型、机器学习模型、深度学习模型、机理性模型耦合,实现病虫害大范围预警;正因有了遥感信息的加入,使病虫害预警得以实现由点到面的扩展,从静态发展至动态,形成大范围时空动态预测的能力。未来,针对病虫害遥感监测和预警研究中仍存在的包括光谱特征复杂性、数据质量和处理效率、模型适用性和泛化能力等重要挑战,有必要进一步加强多源遥感数据的融合及综合运用,特别是积极探索荧光、热红外、激光雷达等技术在病虫害监测、生境评价方面应用的可能性;在此基础上,深入开展综合遥感技术、人工智能技术及植保理论模型的跨学科综合性研究,充分挖掘和释放蕴藏在多源遥感数据中的潜力和价值,为建立更加及时、准确、高效、动态的病虫害测报系统提供支撑,更好地服务于植被病虫害综合管理及绿色防控。关键词:植被病虫害;遥感;监测;预警;进展;展望231|380|0更新时间:2025-09-01

摘要:植被病虫害作为农林业生产和生态系统健康的重要威胁,在全球气候变化的背景下其影响进一步加剧。病虫害的绿色、高效、精准防控有赖于高质量的监测和预警信息,相比传统植保测报手段,快速发展的遥感技术在病虫害测报中的潜力不断被各国科学家和政府关注和认知。本文以近年来遥感技术如何在植被病虫害监测和预警的研究和实践中得到系统应用为主线,介绍了技术、方法、模型的进展,分析了这一领域当前存在的主要挑战,展望了未来发展趋势。首先,模态不断丰富、性能和精度不断提升的卫星、航空、无人机遥感和近地传感器组成的多尺度遥感观测数据为病虫害测报提供了关键的数据源基础,能够越来越好地适应病虫害监测制图、生境监测等需求。在病虫害遥感监测方面,波谱分析和图像分析作为两类主要的方法,从不同角度提取遥感数据中对病虫害敏感的关键信息;同时,时相分析技术的应用为病虫害过程监测及不同胁迫间区分提供了有效手段。在病虫害遥感预警方面,多源遥感信息被用于各类生境因子的监测,进而与各类统计模型、机器学习模型、深度学习模型、机理性模型耦合,实现病虫害大范围预警;正因有了遥感信息的加入,使病虫害预警得以实现由点到面的扩展,从静态发展至动态,形成大范围时空动态预测的能力。未来,针对病虫害遥感监测和预警研究中仍存在的包括光谱特征复杂性、数据质量和处理效率、模型适用性和泛化能力等重要挑战,有必要进一步加强多源遥感数据的融合及综合运用,特别是积极探索荧光、热红外、激光雷达等技术在病虫害监测、生境评价方面应用的可能性;在此基础上,深入开展综合遥感技术、人工智能技术及植保理论模型的跨学科综合性研究,充分挖掘和释放蕴藏在多源遥感数据中的潜力和价值,为建立更加及时、准确、高效、动态的病虫害测报系统提供支撑,更好地服务于植被病虫害综合管理及绿色防控。关键词:植被病虫害;遥感;监测;预警;进展;展望231|380|0更新时间:2025-09-01 -

低空无人机植被定量遥感:进展、挑战与展望 AI导读

“在农、林、生态、环境等领域,低空无人机植被定量遥感技术研究取得新进展,系统梳理了技术链条与知识体系,为解决精细时空尺度植被监测问题提供解决方案。” 摘要:精细时空尺度的植被监测日趋成为农、林、生态、环境等领域的重要技术手段。低空无人机植被定量遥感是精细尺度植被监测的最有效手段之一。相对于卫星遥感,无人机遥感凭借其特有的数据采集机制和数据属性,逐步形成了相对独立的技术方法体系。自2010年起,低空无人机植被定量遥感相关研究呈现爆发式增长态势,然而,现有研究对其知识体系的系统梳理仍显不足,在理论框架、技术体系、关键科学与技术问题等方面仍存在明显的碎片化特征。为此,本研究从低空无人机植被定量遥感的核心目标出发,系统梳理了其技术链条与知识体系,重点分析了其在主被动遥感数据获取、数据预处理、遥感建模、植被要素监测4个关键环节的研究现状、最新进展与现存问题,并着重从数据预处理与植被要素监测两个方面,探讨了未来研究的前沿挑战及潜在的解决路径。随着“低空经济”被纳入国家战略布局,低空无人机植被定量遥感技术凭借其独特优势,正在农、林、生态、环境、应急等领域展现出日益重要的应用价值与技术不可替代性。关键词:无人机定量遥感;辐射与几何预处理;统计与物理建模;超高分辨率植被参数反演;植被目标识别与量测432|737|0更新时间:2025-09-01

摘要:精细时空尺度的植被监测日趋成为农、林、生态、环境等领域的重要技术手段。低空无人机植被定量遥感是精细尺度植被监测的最有效手段之一。相对于卫星遥感,无人机遥感凭借其特有的数据采集机制和数据属性,逐步形成了相对独立的技术方法体系。自2010年起,低空无人机植被定量遥感相关研究呈现爆发式增长态势,然而,现有研究对其知识体系的系统梳理仍显不足,在理论框架、技术体系、关键科学与技术问题等方面仍存在明显的碎片化特征。为此,本研究从低空无人机植被定量遥感的核心目标出发,系统梳理了其技术链条与知识体系,重点分析了其在主被动遥感数据获取、数据预处理、遥感建模、植被要素监测4个关键环节的研究现状、最新进展与现存问题,并着重从数据预处理与植被要素监测两个方面,探讨了未来研究的前沿挑战及潜在的解决路径。随着“低空经济”被纳入国家战略布局,低空无人机植被定量遥感技术凭借其独特优势,正在农、林、生态、环境、应急等领域展现出日益重要的应用价值与技术不可替代性。关键词:无人机定量遥感;辐射与几何预处理;统计与物理建模;超高分辨率植被参数反演;植被目标识别与量测432|737|0更新时间:2025-09-01 -

森林多类别可燃物信息遥感反演方法及进展 AI导读

“森林可燃物遥感反演理论与方法体系,为森林火灾精准防控提供数据支撑。” 摘要:森林可燃物是影响林火发生发展的关键因子,大范围、高精度、可动态监测的可燃物信息是森林火险精准预报的关键。森林可燃物信息包括冠层活可燃物含水率LFMC(Live Fuel Moisture Content)、活可燃物载量LFL(Live Fuel Load)、地表死可燃物含水率DFMC(Dead Fuel Moisture Content)和地表死可燃物载量DFL(Dead Fuel Load)。传统的地面采样方法耗时耗力,难以大范围应用,卫星遥感技术的快速发展为可燃物信息动态监测提供了新的思路。然而,遥感技术在监测可燃物信息方面还存在病态反演、参数不确定性对弱敏感参数的干扰、和冠层遮挡导致地表可燃物信息难以准确捕捉等问题。针对上述问题,本文首次提出了复杂环境森林多类别可燃物信息遥感反演理论与方法体系,通过耦合多种辐射传输模型、结合水热平衡机理和顾及生态凋落和分解过程,实现了冠层和地表的可燃物信息高精度反演,可为火灾风险评估、林火蔓延预测提供可燃物数据支撑,对于森林火灾精准防控具有重要意义。关键词:多类别可燃物;可燃物含水率;可燃物载量;遥感反演;森林火险218|524|0更新时间:2025-09-01

摘要:森林可燃物是影响林火发生发展的关键因子,大范围、高精度、可动态监测的可燃物信息是森林火险精准预报的关键。森林可燃物信息包括冠层活可燃物含水率LFMC(Live Fuel Moisture Content)、活可燃物载量LFL(Live Fuel Load)、地表死可燃物含水率DFMC(Dead Fuel Moisture Content)和地表死可燃物载量DFL(Dead Fuel Load)。传统的地面采样方法耗时耗力,难以大范围应用,卫星遥感技术的快速发展为可燃物信息动态监测提供了新的思路。然而,遥感技术在监测可燃物信息方面还存在病态反演、参数不确定性对弱敏感参数的干扰、和冠层遮挡导致地表可燃物信息难以准确捕捉等问题。针对上述问题,本文首次提出了复杂环境森林多类别可燃物信息遥感反演理论与方法体系,通过耦合多种辐射传输模型、结合水热平衡机理和顾及生态凋落和分解过程,实现了冠层和地表的可燃物信息高精度反演,可为火灾风险评估、林火蔓延预测提供可燃物数据支撑,对于森林火灾精准防控具有重要意义。关键词:多类别可燃物;可燃物含水率;可燃物载量;遥感反演;森林火险218|524|0更新时间:2025-09-01 -

AI+时代湖泊遥感领域最新研究进展 AI导读

“在AI+时代,湖泊遥感领域取得新进展,专家探索了多源综合观测模式,为掌握湖泊动态及未来变化趋势提供新可能。” 摘要:随着气候变暖和人类活动强度的增加,湖泊生态系统在水文、热力学和生态平衡等方面发生着显著变化,呈现出复杂的时空响应模式。深度学习等AI技术的迅猛发展显著促进了遥感大数据在揭示湖泊时空变化方面的作用。本文在前期研究基础上,系统梳理了AI+时代湖泊遥感领域的最新研究进展,发现该领域日益关注气候变暖(特别是热浪等极端天气增加)条件下湖泊综合响应。为了应对湖泊生态系统不同尺度和时空快速变化的挑战,遥感观测手段逐渐转变为“虚拟星座+天空地一体化联网”的多源综合观测模式,显著提升了多尺度、多维度下湖泊动态监测的精度和覆盖范围。同时,遥感模型正在从传统经验/机理模型演进为“显性机理模型+隐性机器学习模型”双驱动机制,逐步提高了对水文、热力和生物过程的模拟和预测能力。本文还探讨了遥感大数据与AI算法的集成在长期监测和未来情景预测中的应用潜力,为掌握复杂环境压力下湖泊动态及未来变化趋势提供了新的可能性。关键词:湖泊遥感;AI;气候变化;模型算法189|236|0更新时间:2025-09-01

摘要:随着气候变暖和人类活动强度的增加,湖泊生态系统在水文、热力学和生态平衡等方面发生着显著变化,呈现出复杂的时空响应模式。深度学习等AI技术的迅猛发展显著促进了遥感大数据在揭示湖泊时空变化方面的作用。本文在前期研究基础上,系统梳理了AI+时代湖泊遥感领域的最新研究进展,发现该领域日益关注气候变暖(特别是热浪等极端天气增加)条件下湖泊综合响应。为了应对湖泊生态系统不同尺度和时空快速变化的挑战,遥感观测手段逐渐转变为“虚拟星座+天空地一体化联网”的多源综合观测模式,显著提升了多尺度、多维度下湖泊动态监测的精度和覆盖范围。同时,遥感模型正在从传统经验/机理模型演进为“显性机理模型+隐性机器学习模型”双驱动机制,逐步提高了对水文、热力和生物过程的模拟和预测能力。本文还探讨了遥感大数据与AI算法的集成在长期监测和未来情景预测中的应用潜力,为掌握复杂环境压力下湖泊动态及未来变化趋势提供了新的可能性。关键词:湖泊遥感;AI;气候变化;模型算法189|236|0更新时间:2025-09-01 -

地表水体范围遥感监测方法、应用与挑战 AI导读

“卫星遥感技术在地表水体监测领域取得显著进展,专家综述了遥感数据源、提取方法、应用及挑战,为水资源管理提供新方案。” 摘要:作为最重要的淡水资源,湖泊、河流等地表水在气候变化和人类活动等因素的综合影响下发生了显著变化,凸显了对地表水体的分布和时空动态进行有效提取与长期监测的必要性。卫星遥感技术因其大范围、长时序、低成本等优势,成为了地表水资源动态监测的重要工具。水体在遥感影像上具有多种独特的特征,通过在不同来源的多时相遥感影像上应用适当的水体提取算法,可以对水体范围及其变化进行科学与深入的定量分析。本文围绕地表水体范围提取与动态监测这一主题,从遥感数据源、水体提取方法、遥感应用、挑战与展望等4个方面对现有研究进行了综述。光学与微波遥感数据源各有优势,均扮演着重要角色;结合不同传感器影像的多源数据融合显示出巨大的潜力。基于传统阈值的提取方法通过设定特定的光谱阈值来识别水体,机器学习分类算法可以综合利用影像的光谱、纹理、空间和几何等特征实现水体提取,其他多种方法在特定场景下也能取得优异表现。过去几十年来,基于卫星遥感的地表水体范围监测应用研究取得了显著的进展,形成了许多栅格化、矢量化及数值化的大范围长时序地表水数据集产品,并提出了针对地表水体范围的时空动态及其驱动机制的独特见解。最后,本文针对水体动态监测面临的时空分辨率制衡、云和植被遮挡等问题提出了潜在解决方案,并探究了遥感大数据新时代下水体范围监测的前景与挑战。关键词:遥感;地表水;水体提取;动态监测;综述399|949|0更新时间:2025-09-01

摘要:作为最重要的淡水资源,湖泊、河流等地表水在气候变化和人类活动等因素的综合影响下发生了显著变化,凸显了对地表水体的分布和时空动态进行有效提取与长期监测的必要性。卫星遥感技术因其大范围、长时序、低成本等优势,成为了地表水资源动态监测的重要工具。水体在遥感影像上具有多种独特的特征,通过在不同来源的多时相遥感影像上应用适当的水体提取算法,可以对水体范围及其变化进行科学与深入的定量分析。本文围绕地表水体范围提取与动态监测这一主题,从遥感数据源、水体提取方法、遥感应用、挑战与展望等4个方面对现有研究进行了综述。光学与微波遥感数据源各有优势,均扮演着重要角色;结合不同传感器影像的多源数据融合显示出巨大的潜力。基于传统阈值的提取方法通过设定特定的光谱阈值来识别水体,机器学习分类算法可以综合利用影像的光谱、纹理、空间和几何等特征实现水体提取,其他多种方法在特定场景下也能取得优异表现。过去几十年来,基于卫星遥感的地表水体范围监测应用研究取得了显著的进展,形成了许多栅格化、矢量化及数值化的大范围长时序地表水数据集产品,并提出了针对地表水体范围的时空动态及其驱动机制的独特见解。最后,本文针对水体动态监测面临的时空分辨率制衡、云和植被遮挡等问题提出了潜在解决方案,并探究了遥感大数据新时代下水体范围监测的前景与挑战。关键词:遥感;地表水;水体提取;动态监测;综述399|949|0更新时间:2025-09-01 -

卫星日光诱导叶绿素荧光遥感十年研究进展 AI导读

“自2013年以来,日光诱导叶绿素荧光卫星遥感技术快速发展,成为全球生态监测、碳循环研究及农业生产力评估的重要手段。SIF技术在空间分辨率和反演精度上取得显著提升,为全球变化和碳循环动态研究提供新方向。” 摘要:自2013年以来,日光诱导叶绿素荧光(SIF)卫星遥感技术及研究快速发展,成为全球生态监测、碳循环研究以及农业生产力评估中的重要手段。SIF能直接反映植物的光合作用动态变化,弥补了传统植被指数只能表征“潜在光合作用”的不足。本文系统综述了自2013年全球卫星SIF遥感反演技术发展的关键进展,重点探讨了SIF在总初级生产力(GPP)估算、植被物候及胁迫监测、农作物产量监测等领域的应用。特别是近年来,随着我国在SIF遥感领域载荷技术的突破,如“句芒号”卫星的发射和SIF数据的应用扩展,SIF技术在空间分辨率和反演精度上取得了显著提升。本文进一步展望了SIF遥感在模型优化、SIF-GPP关系机理、跨尺度观测与数据融合、大气校正及极端气候响应等方面的挑战与未来发展方向。SIF作为植被光合作用的直接探针,未来将在全球变化和碳循环动态研究中发挥更为重要的作用。关键词:卫星日光诱导叶绿素荧光;GPP模拟;碳循环监测;植被物候监测;植被胁迫监测207|257|0更新时间:2025-09-01

摘要:自2013年以来,日光诱导叶绿素荧光(SIF)卫星遥感技术及研究快速发展,成为全球生态监测、碳循环研究以及农业生产力评估中的重要手段。SIF能直接反映植物的光合作用动态变化,弥补了传统植被指数只能表征“潜在光合作用”的不足。本文系统综述了自2013年全球卫星SIF遥感反演技术发展的关键进展,重点探讨了SIF在总初级生产力(GPP)估算、植被物候及胁迫监测、农作物产量监测等领域的应用。特别是近年来,随着我国在SIF遥感领域载荷技术的突破,如“句芒号”卫星的发射和SIF数据的应用扩展,SIF技术在空间分辨率和反演精度上取得了显著提升。本文进一步展望了SIF遥感在模型优化、SIF-GPP关系机理、跨尺度观测与数据融合、大气校正及极端气候响应等方面的挑战与未来发展方向。SIF作为植被光合作用的直接探针,未来将在全球变化和碳循环动态研究中发挥更为重要的作用。关键词:卫星日光诱导叶绿素荧光;GPP模拟;碳循环监测;植被物候监测;植被胁迫监测207|257|0更新时间:2025-09-01 -

中国城市遥感研究综述 AI导读

“中国城市遥感技术在城市规划、环境保护等领域取得显著成果,为城市高质量发展提供重要支撑。” 摘要:中国城市化进程的快速推进,对城市管理与规划提出了更高的要求,城市遥感技术因其独特的优势成为应对城市管理和实现城市高质量发展的重要手段。城市遥感通过分析遥感影像,获取城市及其周边区域的地理信息,实现对城市发展的动态监测与管理。其高时空分辨率、大范围覆盖、多维度数据融合的特点,使其在城市规划、环境保护、灾害应急等方面具有重要价值。本文系统回顾了近40年来中国在城市遥感领域的研究成果,总结了城市遥感的基本定义与内涵特点,并对中国城市遥感的发展历程进行了梳理和划分,进而对城市遥感应用的典型领域与场景进行了梳理,分别包括:土地利用与城市空间结构检测、城市环境监测与管理、灾害监测与应急响应、社会经济发展分析。最后,本文探讨了城市遥感未来的发展方向与面临的挑战,从数据、模型与方法3个角度提出了未来的发展方向。同时,随着城市化进程的加速和遥感技术的不断进步,如何更好地解决数据管理、处理精度及多尺度协同等问题,将是城市遥感领域未来研究的关键。通过全面梳理与分析,本文为国内外学者提供了一份关于中国城市遥感的系统性综述,期望为未来研究与应用提供有益参考。关键词:城市遥感;遥感技术;感知平台;城市应用;未来发展;挑战357|1938|0更新时间:2025-09-01

摘要:中国城市化进程的快速推进,对城市管理与规划提出了更高的要求,城市遥感技术因其独特的优势成为应对城市管理和实现城市高质量发展的重要手段。城市遥感通过分析遥感影像,获取城市及其周边区域的地理信息,实现对城市发展的动态监测与管理。其高时空分辨率、大范围覆盖、多维度数据融合的特点,使其在城市规划、环境保护、灾害应急等方面具有重要价值。本文系统回顾了近40年来中国在城市遥感领域的研究成果,总结了城市遥感的基本定义与内涵特点,并对中国城市遥感的发展历程进行了梳理和划分,进而对城市遥感应用的典型领域与场景进行了梳理,分别包括:土地利用与城市空间结构检测、城市环境监测与管理、灾害监测与应急响应、社会经济发展分析。最后,本文探讨了城市遥感未来的发展方向与面临的挑战,从数据、模型与方法3个角度提出了未来的发展方向。同时,随着城市化进程的加速和遥感技术的不断进步,如何更好地解决数据管理、处理精度及多尺度协同等问题,将是城市遥感领域未来研究的关键。通过全面梳理与分析,本文为国内外学者提供了一份关于中国城市遥感的系统性综述,期望为未来研究与应用提供有益参考。关键词:城市遥感;遥感技术;感知平台;城市应用;未来发展;挑战357|1938|0更新时间:2025-09-01 -

卤虫资源遥感研究进展与展望 AI导读

“卤虫遥感研究取得新进展,系统归纳了卤虫光谱特征,对比了遥感识别提取方法,为卤虫资源监测提供新方案。” 摘要:卤虫是一种世界性分布的小型甲壳类浮游动物,具有重要的生态、经济与研究价值。卤虫及其虫卵可以在水面聚集形成卤虫带,容易使用遥感影像进行观测与提取,已有部分国内外学者使用不同尺度的卫星遥感传感器,开展了卤虫带提取及其时序变化特征分析与生物量估算等方面的研究。本文从卤虫光学遥感基本原理出发,系统归纳、对比了不同类型卤虫的光谱特征;再将卤虫遥感识别提取方法归纳为基于光谱特征的算法和基于深度学习的算法两类,并分别进行了详细阐述;随后,总结了卤虫资源时空格局及生物量估算的遥感研究进展;最后进行总结并展望了卤虫资源遥感主要研究方向与发展趋势。关键词:卤虫;卤虫带;光谱特征;遥感;识别提取;生物量估算155|436|0更新时间:2025-09-01

摘要:卤虫是一种世界性分布的小型甲壳类浮游动物,具有重要的生态、经济与研究价值。卤虫及其虫卵可以在水面聚集形成卤虫带,容易使用遥感影像进行观测与提取,已有部分国内外学者使用不同尺度的卫星遥感传感器,开展了卤虫带提取及其时序变化特征分析与生物量估算等方面的研究。本文从卤虫光学遥感基本原理出发,系统归纳、对比了不同类型卤虫的光谱特征;再将卤虫遥感识别提取方法归纳为基于光谱特征的算法和基于深度学习的算法两类,并分别进行了详细阐述;随后,总结了卤虫资源时空格局及生物量估算的遥感研究进展;最后进行总结并展望了卤虫资源遥感主要研究方向与发展趋势。关键词:卤虫;卤虫带;光谱特征;遥感;识别提取;生物量估算155|436|0更新时间:2025-09-01 -

气象卫星观测系统业务连续性风险评估 AI导读

“气象卫星观测系统对天气预报等领域至关重要,专家提出业务连续性风险评估方法,为气象卫星发展提供解决方案。” 摘要:气象卫星观测系统通过集成气象卫星资源实现全球全天候观测,对天气预报、气候变化、气象防灾减灾等领域至关重要。气象卫星观测系统连续稳定运行对气象卫星数据的有效应用尤为重要,其业务连续性风险需被及时识别、评估并采取有效措施进行管理。本文结合全球气象卫星观测系统基线,提出了基于风险评估模型的气象卫星观测系统业务连续性风险评估方法和流程,并对全球气象卫星综合观测系统业务连续性风险进行了评估。风险评估结果表明,目前全球已建立相对完善的气象卫星观测系统,基本满足全球气象卫星综合观测系统基线要求,但地球静止轨道卫星上的紫外/可见/红外探测仪器、低轨道卫星上的全球导航卫星掩星探测仪、倾斜轨道卫星上的降水测量雷达、微波成像仪等仪器,以及L1点卫星上的太阳风等离子体、粒子及磁场观测仪器存在业务连续运行风险。最后对中国未来气象卫星业务连续发展提出了建议,建立中国气象卫星观测要求基线,填补核心气象要素观测能力空白,以及构建中国综合气象卫星与商业小卫星协同发展的综合观测体系。关键词:气象卫星;观测系统;观测系统基线;业务连续性;风险评估131|309|0更新时间:2025-09-01

摘要:气象卫星观测系统通过集成气象卫星资源实现全球全天候观测,对天气预报、气候变化、气象防灾减灾等领域至关重要。气象卫星观测系统连续稳定运行对气象卫星数据的有效应用尤为重要,其业务连续性风险需被及时识别、评估并采取有效措施进行管理。本文结合全球气象卫星观测系统基线,提出了基于风险评估模型的气象卫星观测系统业务连续性风险评估方法和流程,并对全球气象卫星综合观测系统业务连续性风险进行了评估。风险评估结果表明,目前全球已建立相对完善的气象卫星观测系统,基本满足全球气象卫星综合观测系统基线要求,但地球静止轨道卫星上的紫外/可见/红外探测仪器、低轨道卫星上的全球导航卫星掩星探测仪、倾斜轨道卫星上的降水测量雷达、微波成像仪等仪器,以及L1点卫星上的太阳风等离子体、粒子及磁场观测仪器存在业务连续运行风险。最后对中国未来气象卫星业务连续发展提出了建议,建立中国气象卫星观测要求基线,填补核心气象要素观测能力空白,以及构建中国综合气象卫星与商业小卫星协同发展的综合观测体系。关键词:气象卫星;观测系统;观测系统基线;业务连续性;风险评估131|309|0更新时间:2025-09-01 - “在遥感领域,SAR ARD产品为全球变化研究、资源环境监测、灾害管理等提供关键数据支撑,专家全面分析了SAR ARD产品类型、数据来源、处理技术及应用场景,为对地观测领域释放更大应用潜力提供理论参考与技术指引。”

摘要:近年来,随着遥感卫星数据的爆炸式增长,数据预处理与组织的复杂性显著增加。分析就绪数据ARD(Analysis Ready Data)通过标准化处理,为遥感数据的广泛便捷应用开辟了新机遇。合成孔径雷达SAR(Synthetic Aperture Radar)ARD产品作为遥感领域的核心数据,凭借其全天时、全天候工作的独特优势,为全球变化研究、资源环境监测、灾害管理等领域提供了关键数据支撑。本文从SAR ARD的基本概念出发,系统梳理其产品类型、数据来源、生产机构、处理技术及应用场景,全面分类并分析已公开和在研的星载SAR ARD产品及处理流程,深入探讨SAR ARD产品当前的生产与管理技术框架,讨论ARD产品与地球观测数据立方体和云平台的关联。同时,客观评估了SAR ARD产品在数据多样性、处理效率及应用普及等方面的挑战,并给出潜在解决方案。旨在为未来研究与实践提供理论参考与技术指引,助力SAR ARD数据在对地观测领域释放更大应用潜力。关键词:遥感卫星;标准化处理;分析就绪数据;合成孔径雷达;处理流程;地球观测数据立方体;云平台;对地观测273|172|0更新时间:2025-09-01

摘要:近年来,随着遥感卫星数据的爆炸式增长,数据预处理与组织的复杂性显著增加。分析就绪数据ARD(Analysis Ready Data)通过标准化处理,为遥感数据的广泛便捷应用开辟了新机遇。合成孔径雷达SAR(Synthetic Aperture Radar)ARD产品作为遥感领域的核心数据,凭借其全天时、全天候工作的独特优势,为全球变化研究、资源环境监测、灾害管理等领域提供了关键数据支撑。本文从SAR ARD的基本概念出发,系统梳理其产品类型、数据来源、生产机构、处理技术及应用场景,全面分类并分析已公开和在研的星载SAR ARD产品及处理流程,深入探讨SAR ARD产品当前的生产与管理技术框架,讨论ARD产品与地球观测数据立方体和云平台的关联。同时,客观评估了SAR ARD产品在数据多样性、处理效率及应用普及等方面的挑战,并给出潜在解决方案。旨在为未来研究与实践提供理论参考与技术指引,助力SAR ARD数据在对地观测领域释放更大应用潜力。关键词:遥感卫星;标准化处理;分析就绪数据;合成孔径雷达;处理流程;地球观测数据立方体;云平台;对地观测273|172|0更新时间:2025-09-01 -

植物多样性遥感监测技术研究进展 AI导读

“最新研究综述了植物多样性遥感监测技术进展,探讨了不同生态系统适用性,展望了未来研究趋势,为大范围植物多样性监测提供新思路。” 摘要:生物多样性是提供生态系统服务与维持生态系统功能的基础,其中绿色植物是地球生物多样性的重要组成部分。传统的植物多样性调查可获取点尺度以及局部区域的多样性瞬时值,但很难反映大范围植物多样性的动态变化。随着新型遥感平台和高分辨率地面—近地面—机载—星载传感器的不断涌现,遥感技术在空间和时间角度极大拓展了对于不同生态系统植物多样性的定量监测能力。本文围绕物种、功能、基因三个生物多样性核心维度,分别聚焦于植物物种多样性的假说和算法,植物功能性状的提取与功能多样性建模,以及光谱特征与系统发育多样性的敏感性分析,结合实例系统综述了植物多样性遥感监测技术的研究进展。随后,针对森林、草地、湿地和农田生态系统分别探讨了植物多样性遥感监测方法的适用性。最后,总结并展望了遥感技术在植物多样性监测研究中的前沿与未来趋势。综合“天空地”各种观测技术手段的特点和优势,发展植物多样性遥感核心监测指标与数据产品,探讨多样性监测的时—空—谱尺度问题,构建适用于不同生态系统类型的植物多样性外推模型,实现大范围植物多样性的快速、准确监测是未来研究的重要方向。加强遥感学家与生物多样性研究者之间的沟通与合作,有助于将遥感技术与生物多样性研究更紧密地结合,推动生物多样性监测和保护的科学发展。关键词:植物多样性;物种多样性;功能多样性;系统发育多样性;遥感;森林;草地;湿地;农田295|531|0更新时间:2025-09-01

摘要:生物多样性是提供生态系统服务与维持生态系统功能的基础,其中绿色植物是地球生物多样性的重要组成部分。传统的植物多样性调查可获取点尺度以及局部区域的多样性瞬时值,但很难反映大范围植物多样性的动态变化。随着新型遥感平台和高分辨率地面—近地面—机载—星载传感器的不断涌现,遥感技术在空间和时间角度极大拓展了对于不同生态系统植物多样性的定量监测能力。本文围绕物种、功能、基因三个生物多样性核心维度,分别聚焦于植物物种多样性的假说和算法,植物功能性状的提取与功能多样性建模,以及光谱特征与系统发育多样性的敏感性分析,结合实例系统综述了植物多样性遥感监测技术的研究进展。随后,针对森林、草地、湿地和农田生态系统分别探讨了植物多样性遥感监测方法的适用性。最后,总结并展望了遥感技术在植物多样性监测研究中的前沿与未来趋势。综合“天空地”各种观测技术手段的特点和优势,发展植物多样性遥感核心监测指标与数据产品,探讨多样性监测的时—空—谱尺度问题,构建适用于不同生态系统类型的植物多样性外推模型,实现大范围植物多样性的快速、准确监测是未来研究的重要方向。加强遥感学家与生物多样性研究者之间的沟通与合作,有助于将遥感技术与生物多样性研究更紧密地结合,推动生物多样性监测和保护的科学发展。关键词:植物多样性;物种多样性;功能多样性;系统发育多样性;遥感;森林;草地;湿地;农田295|531|0更新时间:2025-09-01 -

数字经济时代的中国卫星遥感产业转型思考 AI导读

“在卫星遥感领域,专家提出系统性解决方案,旨在推动产业转型发展,实现投资盈利模型闭环。” 摘要:现阶段中国卫星遥感仍面临“大事业、小产业”的发展困境。从用户需求的角度看,存在“用不上、用不好、用不起”3大问题。对此需要从如下3个维度提出系统性解决方案:“商业模式”由“少量用户+低频高价”向“海量用户+高频低价”转变,“业务载体”打造开放式遥感数据汇聚与公众服务商业化平台,“技术设施”以通信卫星搭载遥感载荷的方式建设遥感全时全覆盖新型卫星系统。该方案的内在根本逻辑是遵循数字经济发展规律,发挥数据要素的共享复用价值,形成基于遥感大数据的平台共享经济;而外部发展契机则在于低轨巨型通信卫星星座的出现,为“跳出遥感做遥感”提供了关键性条件。设想的“通+感”新型卫星系统新增遥感载荷投资为数百亿,仅国内市场的公众服务(C端用户为主)年营收就有望达到百亿量级,能够快速实现投资盈利模型的闭环;在公众用户拓展上卫星遥感能与卫星通信业务协同互补,共同向十亿级别的大众通信用户渗透,商业合作具有较强可行性;未来在实现时空连续监测和遥感实时服务的基础上,利用商业遥感公众服务平台载体,卫星遥感在B端用户市场还有着巨大的价值创造空间。因此应当把握机遇,做好顶层设计与全局资源统筹,通过创新性的制度安排牵引中国卫星遥感产业转型发展。关键词:卫星遥感;公众服务;新型卫星系统;“通+感”卫星;遥感产业化;数字经济;数据要素151|134|0更新时间:2025-09-01

摘要:现阶段中国卫星遥感仍面临“大事业、小产业”的发展困境。从用户需求的角度看,存在“用不上、用不好、用不起”3大问题。对此需要从如下3个维度提出系统性解决方案:“商业模式”由“少量用户+低频高价”向“海量用户+高频低价”转变,“业务载体”打造开放式遥感数据汇聚与公众服务商业化平台,“技术设施”以通信卫星搭载遥感载荷的方式建设遥感全时全覆盖新型卫星系统。该方案的内在根本逻辑是遵循数字经济发展规律,发挥数据要素的共享复用价值,形成基于遥感大数据的平台共享经济;而外部发展契机则在于低轨巨型通信卫星星座的出现,为“跳出遥感做遥感”提供了关键性条件。设想的“通+感”新型卫星系统新增遥感载荷投资为数百亿,仅国内市场的公众服务(C端用户为主)年营收就有望达到百亿量级,能够快速实现投资盈利模型的闭环;在公众用户拓展上卫星遥感能与卫星通信业务协同互补,共同向十亿级别的大众通信用户渗透,商业合作具有较强可行性;未来在实现时空连续监测和遥感实时服务的基础上,利用商业遥感公众服务平台载体,卫星遥感在B端用户市场还有着巨大的价值创造空间。因此应当把握机遇,做好顶层设计与全局资源统筹,通过创新性的制度安排牵引中国卫星遥感产业转型发展。关键词:卫星遥感;公众服务;新型卫星系统;“通+感”卫星;遥感产业化;数字经济;数据要素151|134|0更新时间:2025-09-01 -

基于遥感与GIS技术的太阳能光伏潜力评估 AI导读

“最新研究成果揭示了遥感与GIS技术在光伏潜力评估中的应用,为光伏产业科学规划提供方法参考。” 摘要:光伏潜力评估是衡量特定区域太阳能资源可开发利用程度和光伏发电潜力的重要手段,也是区域能源科学规划及合理利用的基础。为构建较为系统的光伏潜力评估框架,帮助相关领域研究人员厘清评估流程并提供方法参考,本文在系统梳理国内外最新光伏潜力评估研究成果的基础上,深入分析了遥感与GIS技术在光伏潜力评估中的应用现状。研究内容涵盖从辐射数据获取、光伏布设适宜性区域评价/可利用面积确定(集中式/分布式光伏系统)、坡度坡向分析、阴影遮挡模拟到光伏潜力估算的各关键环节。在此基础上,进一步对集中式和分布式光伏系统潜力评估流程进行归纳和整理。最后,结合当前光伏应用新形势,本文展望了遥感与GIS技术在未来光伏产业发展中的潜在作用,以期为相关研究提供理论和方法思考。关键词:遥感;太阳能;辐射评估;集中式/分布式光伏系统;光伏选址;能源规划256|785|0更新时间:2025-09-01

摘要:光伏潜力评估是衡量特定区域太阳能资源可开发利用程度和光伏发电潜力的重要手段,也是区域能源科学规划及合理利用的基础。为构建较为系统的光伏潜力评估框架,帮助相关领域研究人员厘清评估流程并提供方法参考,本文在系统梳理国内外最新光伏潜力评估研究成果的基础上,深入分析了遥感与GIS技术在光伏潜力评估中的应用现状。研究内容涵盖从辐射数据获取、光伏布设适宜性区域评价/可利用面积确定(集中式/分布式光伏系统)、坡度坡向分析、阴影遮挡模拟到光伏潜力估算的各关键环节。在此基础上,进一步对集中式和分布式光伏系统潜力评估流程进行归纳和整理。最后,结合当前光伏应用新形势,本文展望了遥感与GIS技术在未来光伏产业发展中的潜在作用,以期为相关研究提供理论和方法思考。关键词:遥感;太阳能;辐射评估;集中式/分布式光伏系统;光伏选址;能源规划256|785|0更新时间:2025-09-01

遥感应用

0