最新刊期

2025 年 第 29 卷 第 7 期

- “在地理空间智能领域,专家提出土地空间对象化建模框架,为土地空间参数精准解算提供新思路。”

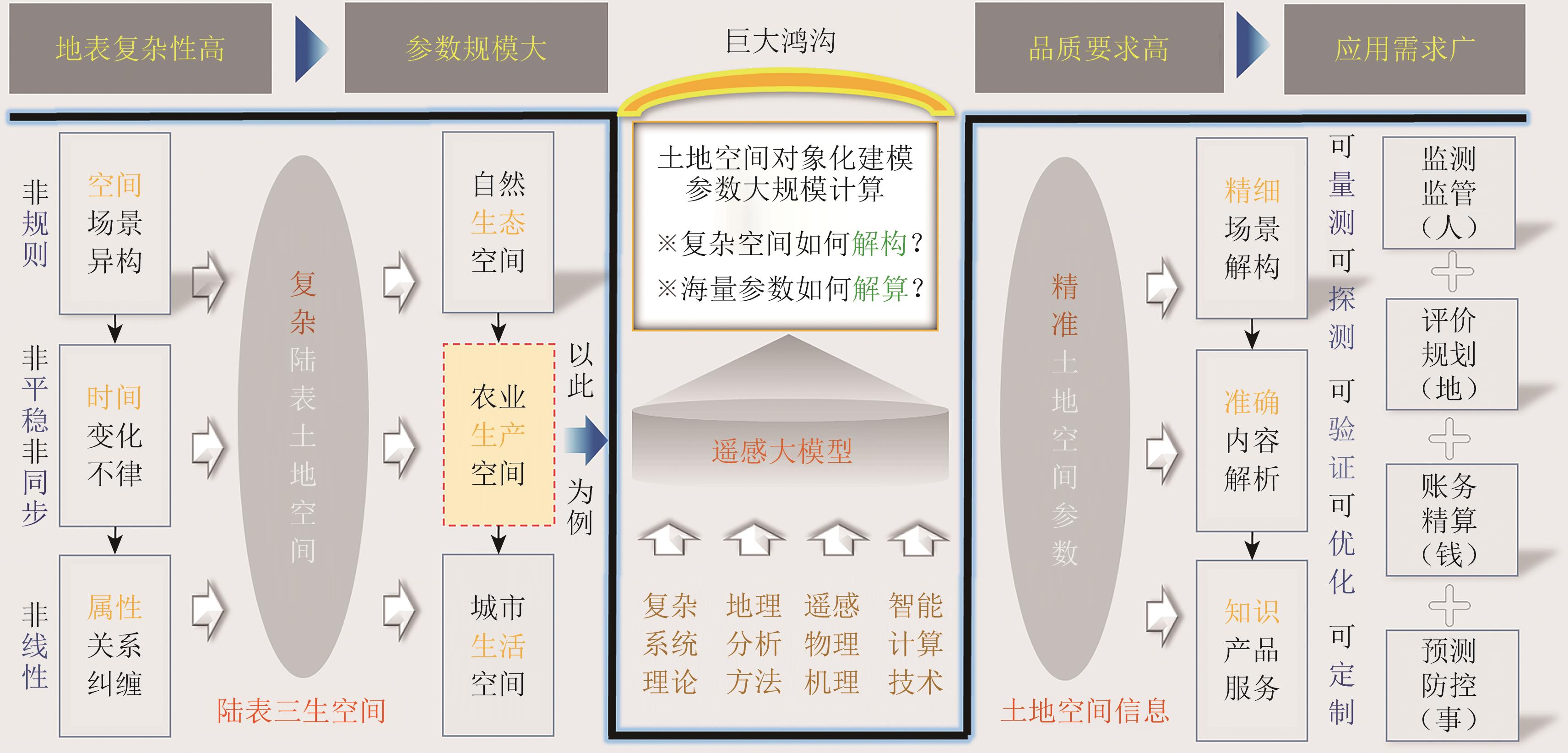

摘要:大模型作为人工智能发展的新浪潮,对于科研范式、生产方式、产业模式的革命性影响不可低估,投入大模型研究已是必然选择。在地理空间智能领域,大模型的科学设计与应用实践还相去甚远。本文秉承“解构复杂地表系统,求解精准土地参数”宗旨,提出在多源多模态观测数据支撑下开展土地空间对象化建模。在此基础上,梳理了土地利用、土地覆盖变化、土壤、土地资源、土地类型/应用等五“土”合一的土地空间参数体系,并针对参数的大规模求解设计了集“符号系统—感知系统—控制系统”3个核心系统于一体的遥感大模型。以农业生产空间的土地利用参数求解为应用案例开展初步实验,实践表明所提框架思路在提升土地空间大规模参数精准解算方面具有较大潜力,有助于服务精细化土地信息产品的智能定制,深化对土地空间的认知。最后,从模型的适应性/稳健性、结果的可解释性/可信度等方面对土地空间参数计算的大模型研究进行了展望。关键词:大模型;地理空间智能;土地空间对象化建模;土地参数求解;注意力机制;深度学习网络;农业生产空间743|2367|0更新时间:2025-11-03

摘要:大模型作为人工智能发展的新浪潮,对于科研范式、生产方式、产业模式的革命性影响不可低估,投入大模型研究已是必然选择。在地理空间智能领域,大模型的科学设计与应用实践还相去甚远。本文秉承“解构复杂地表系统,求解精准土地参数”宗旨,提出在多源多模态观测数据支撑下开展土地空间对象化建模。在此基础上,梳理了土地利用、土地覆盖变化、土壤、土地资源、土地类型/应用等五“土”合一的土地空间参数体系,并针对参数的大规模求解设计了集“符号系统—感知系统—控制系统”3个核心系统于一体的遥感大模型。以农业生产空间的土地利用参数求解为应用案例开展初步实验,实践表明所提框架思路在提升土地空间大规模参数精准解算方面具有较大潜力,有助于服务精细化土地信息产品的智能定制,深化对土地空间的认知。最后,从模型的适应性/稳健性、结果的可解释性/可信度等方面对土地空间参数计算的大模型研究进行了展望。关键词:大模型;地理空间智能;土地空间对象化建模;土地参数求解;注意力机制;深度学习网络;农业生产空间743|2367|0更新时间:2025-11-03 - “遥感地表温度研究快速增长,中美贡献突出,研究热点转向机器学习等新领域。”

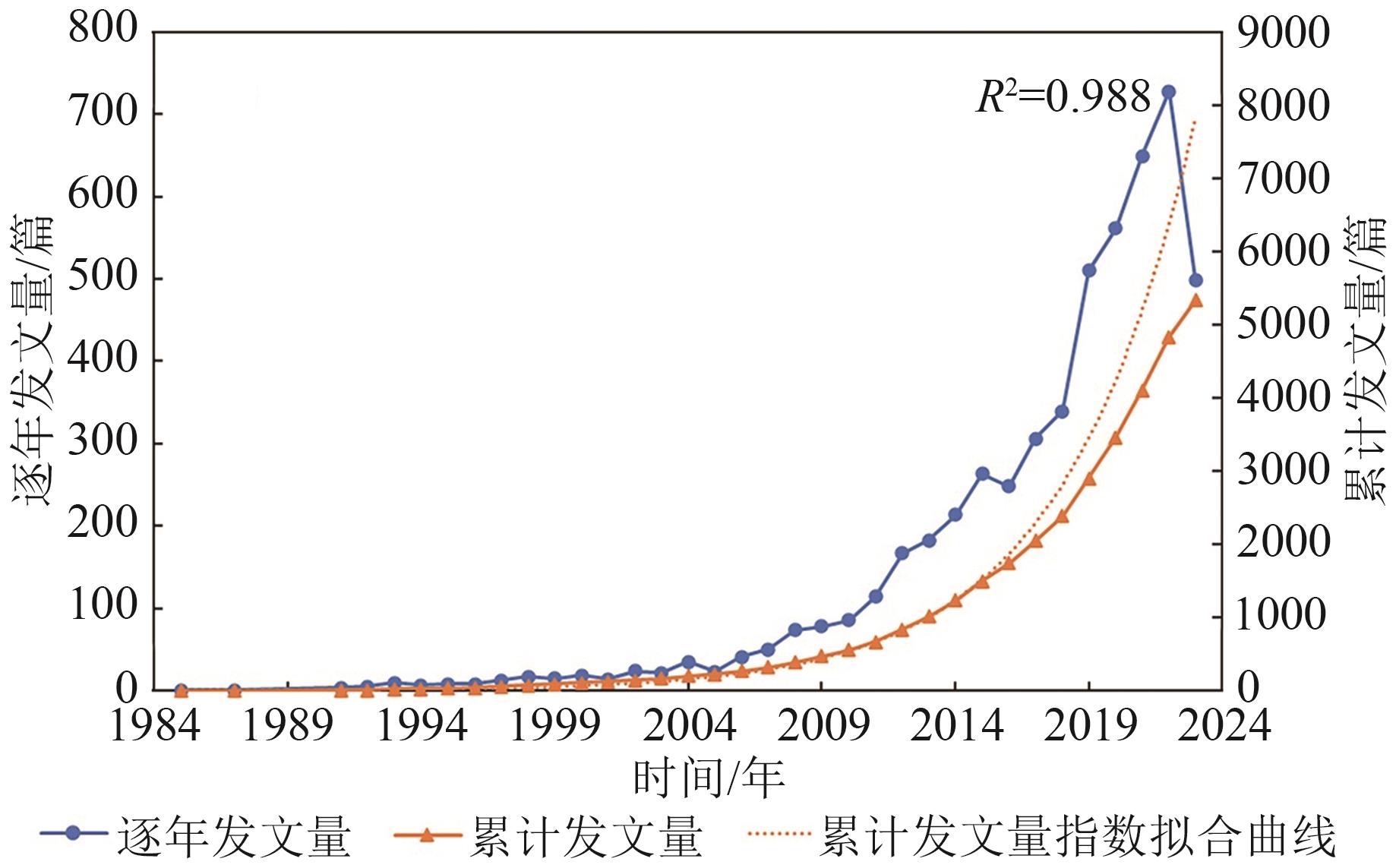

摘要:地表温度是区域和全球地表物理过程中的关键参数,基于遥感的地表温度研究得到国内外学者的广泛关注。本文基于Web of Science 核心数据库,利用VOSviewer和CiteSpace软件对1985年—2023年间收录的关于遥感地表温度的论文进行文献计量研究,分析了文献数量、研究机构和国家、作者、发文期刊和关键词等信息,并结合当前研究热点展望未来趋势。结果表明:(1)遥感地表温度近年来呈现快速增长的趋势,中美两国在该领域研究贡献尤为突出。中国学者在遥感地表温度领域发挥着中流砥柱的作用,各机构间展现了密切的合作关系,并呈现出国际化的研究格局;(2)遥感地表温度的研究领域仍以基础学科为主,并逐渐转向应用学科,在载文期刊中,Remote Sensing以714篇的发文量位居第一,而Remote Sensing of Environment的总被引次数遥遥领先;(3)AVHRR、MODIS、Landsat等地表温度数据被广泛使用,研究爆发词由早期的植被指数、土壤等转移到机器学习、局部气候带等新领域。重建、降尺度与时空融合等方向成为遥感地表温度领域近十年的新兴研究热点。关键词:遥感;地表温度;文献计量学;研究热点;发展趋势;应用领域;卫星数据1778|988|0更新时间:2025-11-03

摘要:地表温度是区域和全球地表物理过程中的关键参数,基于遥感的地表温度研究得到国内外学者的广泛关注。本文基于Web of Science 核心数据库,利用VOSviewer和CiteSpace软件对1985年—2023年间收录的关于遥感地表温度的论文进行文献计量研究,分析了文献数量、研究机构和国家、作者、发文期刊和关键词等信息,并结合当前研究热点展望未来趋势。结果表明:(1)遥感地表温度近年来呈现快速增长的趋势,中美两国在该领域研究贡献尤为突出。中国学者在遥感地表温度领域发挥着中流砥柱的作用,各机构间展现了密切的合作关系,并呈现出国际化的研究格局;(2)遥感地表温度的研究领域仍以基础学科为主,并逐渐转向应用学科,在载文期刊中,Remote Sensing以714篇的发文量位居第一,而Remote Sensing of Environment的总被引次数遥遥领先;(3)AVHRR、MODIS、Landsat等地表温度数据被广泛使用,研究爆发词由早期的植被指数、土壤等转移到机器学习、局部气候带等新领域。重建、降尺度与时空融合等方向成为遥感地表温度领域近十年的新兴研究热点。关键词:遥感;地表温度;文献计量学;研究热点;发展趋势;应用领域;卫星数据1778|988|0更新时间:2025-11-03

研究进展

- “风云四号A星AGRI辐射性能退化,采用DCC方法评估,为定标系数更新提供依据。”

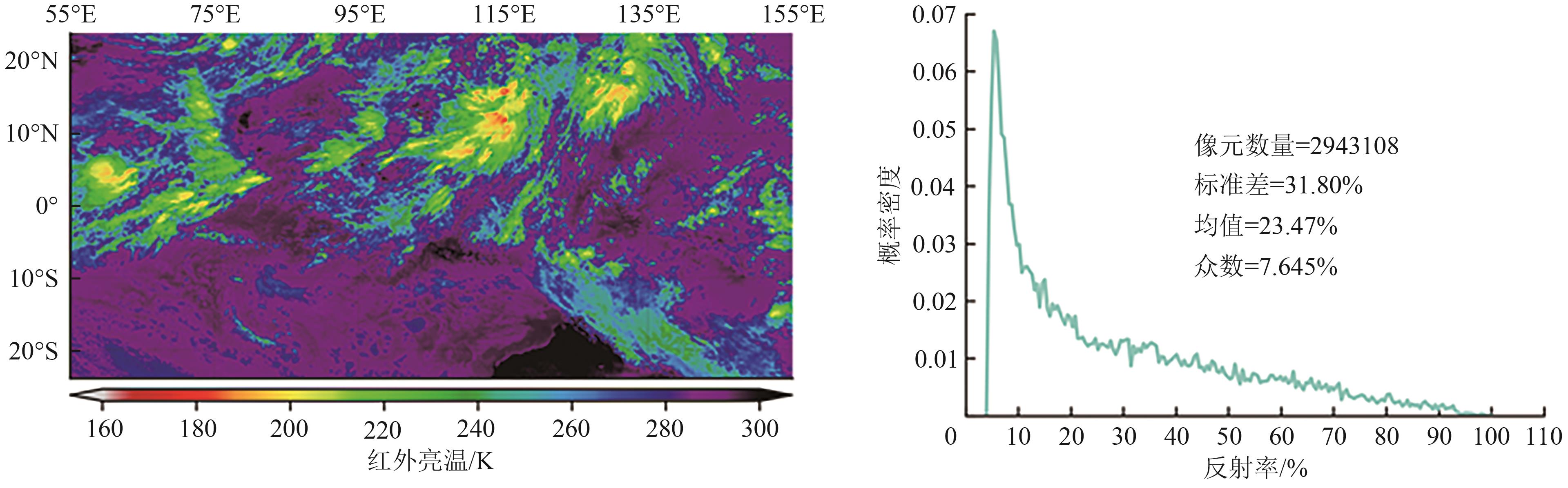

摘要:风云四号A星(FY-4A)先进的静止轨道辐射成像仪AGRI(Advanced Geostationary Radiation Imager)已进入设计寿命末期阶段,部分太阳反射通道的辐射性能出现明显退化,影响了定量遥感产品应用精度。本研究采用基于深对流云DCC(Deep Convective Cloud)的定标跟踪方法对AGRI反射波段辐射响应变化进行定量评估。为提高评估的精度和稳定性,探究DCC方法对红外亮温阈值、像元邻域空间均一性条件和DCC角度分布模型ADM(Angle Distribution Model)的敏感性。结果表明:对于红外亮温阈值,可见光通道DCC反射率均值的敏感性高于概率密度函数PDF(Probability Density Function)峰值反射率;而在短波红外通道,DCC PDF峰值反射率的敏感性略高于反射率均值。此外,在可见光—近红外波段采用CERES ADM模型能较好地校正DCC反射率各向异性的影响,且明显优于Hu模型,但两种ADM模型在短波红外波段均无明显校正效果。基于上述敏感性研究,本研究优化了DCC方法中的阈值选择和ADM策略,对2017年3月—2023年4月FY-4A/AGRI反射波段的辐射响应进行跟踪评估。评估结果发现:0.47 μm、0.65 μm和2.25 μm通道出现显著退化,总衰减率分别为45.55%、26.22%和6.362%。该评估结果可为AGRI反射波段定标系数更新提供依据。关键词:遥感和传感器;辐射定标;深对流云;先进的静止轨道辐射成像仪;角度分布模型;表观反射率;反射太阳波段670|715|0更新时间:2025-11-03

摘要:风云四号A星(FY-4A)先进的静止轨道辐射成像仪AGRI(Advanced Geostationary Radiation Imager)已进入设计寿命末期阶段,部分太阳反射通道的辐射性能出现明显退化,影响了定量遥感产品应用精度。本研究采用基于深对流云DCC(Deep Convective Cloud)的定标跟踪方法对AGRI反射波段辐射响应变化进行定量评估。为提高评估的精度和稳定性,探究DCC方法对红外亮温阈值、像元邻域空间均一性条件和DCC角度分布模型ADM(Angle Distribution Model)的敏感性。结果表明:对于红外亮温阈值,可见光通道DCC反射率均值的敏感性高于概率密度函数PDF(Probability Density Function)峰值反射率;而在短波红外通道,DCC PDF峰值反射率的敏感性略高于反射率均值。此外,在可见光—近红外波段采用CERES ADM模型能较好地校正DCC反射率各向异性的影响,且明显优于Hu模型,但两种ADM模型在短波红外波段均无明显校正效果。基于上述敏感性研究,本研究优化了DCC方法中的阈值选择和ADM策略,对2017年3月—2023年4月FY-4A/AGRI反射波段的辐射响应进行跟踪评估。评估结果发现:0.47 μm、0.65 μm和2.25 μm通道出现显著退化,总衰减率分别为45.55%、26.22%和6.362%。该评估结果可为AGRI反射波段定标系数更新提供依据。关键词:遥感和传感器;辐射定标;深对流云;先进的静止轨道辐射成像仪;角度分布模型;表观反射率;反射太阳波段670|715|0更新时间:2025-11-03 - “风云四号B星快速扫描成像仪晴空图像合成算法,提升了植被、水体监测等生态遥感业务水平。”

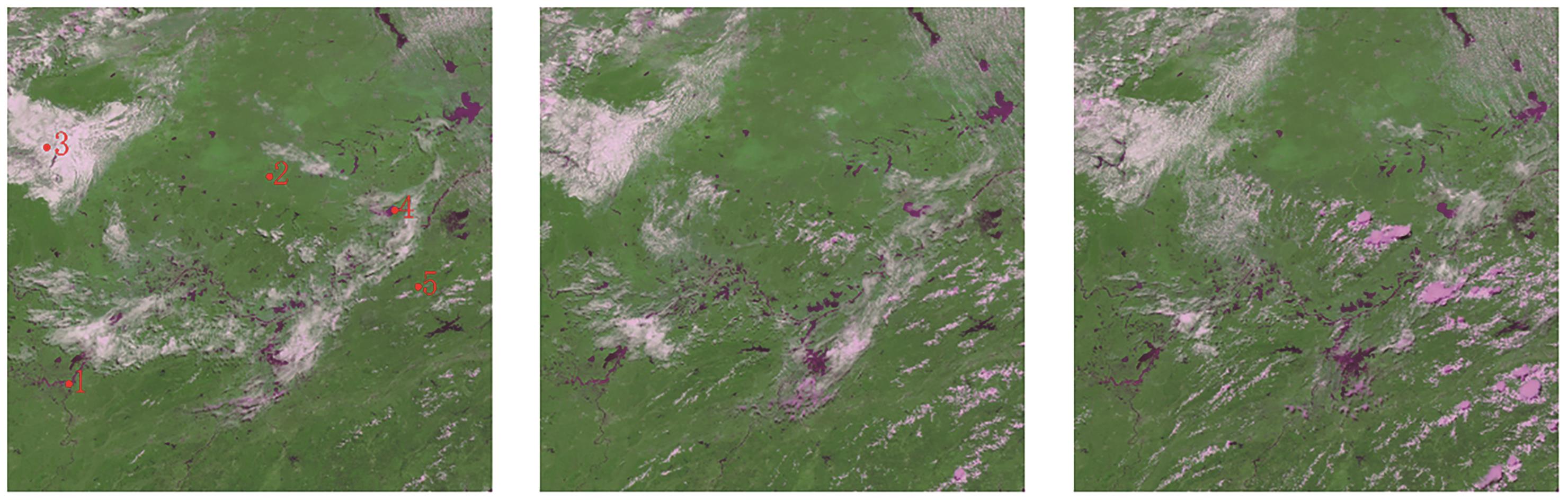

摘要:单日的晴空合成图像,对于日常的地表监测等业务应用具有重要意义,针对风云四号B星快速扫描成像仪的1 min连续成像序列数据,本文提出了一种基于二元高斯混合模型的晴空图像合成算法。该算法首先假设固定地点反射率时序数据由云—晴空两种类型数据构成,分别满足高斯分布;然后,贯序处理时间序列图像,判识新影像像素分属的云—晴空类型,并更新该地点云—晴空两种类型的平均值、标准差等参数;最后,贯序处理全部日内影像数据后,以晴空类型反射率的平均值作为该地点晴空合成结果的反射率估计值。方法检测结果表明:本文提出方法具有线性的时间和内存空间复杂度,得到的晴空合成图像的有效晴空像素比例和图像信息熵逐渐增加;本文提出的晴空图像合成算法与典型晴空算法相比,具有更高的区分云—晴空的稳健特性和对云边缘阴影的过滤能力。较高频次的单日晴空合成图像可提升植被、水体监测等生态遥感的日常业务水平。关键词:晴空图像合成;FY-4B;GHI;高斯模型;水体识别;多时相遥感数据182|1251|0更新时间:2025-11-03

摘要:单日的晴空合成图像,对于日常的地表监测等业务应用具有重要意义,针对风云四号B星快速扫描成像仪的1 min连续成像序列数据,本文提出了一种基于二元高斯混合模型的晴空图像合成算法。该算法首先假设固定地点反射率时序数据由云—晴空两种类型数据构成,分别满足高斯分布;然后,贯序处理时间序列图像,判识新影像像素分属的云—晴空类型,并更新该地点云—晴空两种类型的平均值、标准差等参数;最后,贯序处理全部日内影像数据后,以晴空类型反射率的平均值作为该地点晴空合成结果的反射率估计值。方法检测结果表明:本文提出方法具有线性的时间和内存空间复杂度,得到的晴空合成图像的有效晴空像素比例和图像信息熵逐渐增加;本文提出的晴空图像合成算法与典型晴空算法相比,具有更高的区分云—晴空的稳健特性和对云边缘阴影的过滤能力。较高频次的单日晴空合成图像可提升植被、水体监测等生态遥感的日常业务水平。关键词:晴空图像合成;FY-4B;GHI;高斯模型;水体识别;多时相遥感数据182|1251|0更新时间:2025-11-03 - “在星载GNSS-R海面高度反演误差研究领域,专家提出了基于神经网络与注意力机制结合训练的误差补偿模型,有效修正了反演误差,为提高反演精度提供了解决方案。”

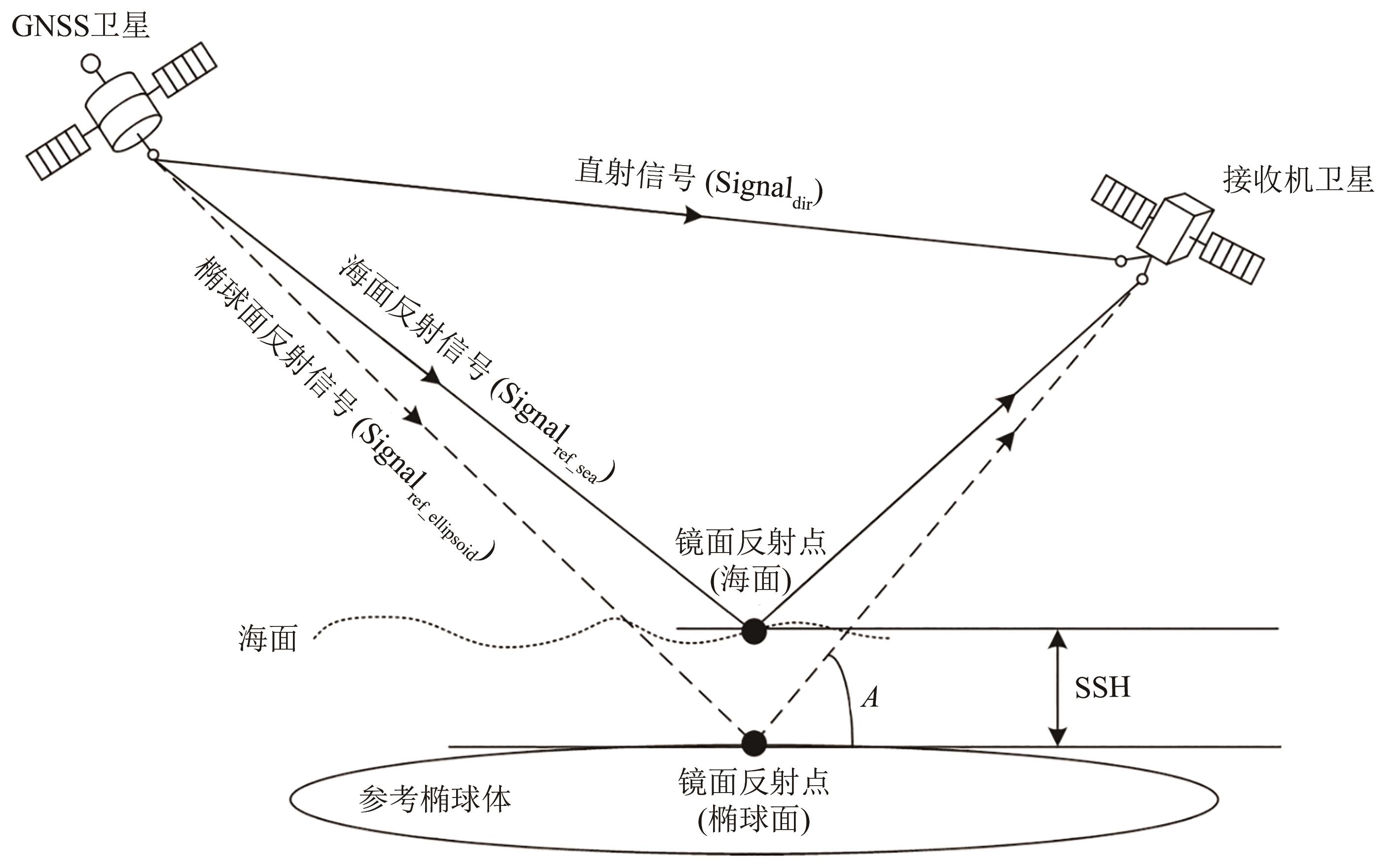

摘要:在现阶段星载GNSS反射信号GNSS-R(Global Navigation Satellite System-Reflectometry)海面高度反演的误差研究中,使用经典误差模型对反演结果修正后仍存在较大误差。针对该问题,提出一种基于神经网络与注意力机制结合训练的误差补偿模型,通过误差补偿模型对海面高度反演结果进行修正,并使用DTU验证模型来评估修正精度。利用风云三号E星的星载GNSS反射信号中的多普勒延迟图DDM(Delay-Doppler Mapping)数据进行试验,并与随机森林算法和CNN算法比较模型精度。结果表明:全球定位系统GPS(Global Positioning System)反射信号的数据使用误差补偿模型修正后的平均绝对误差MAE(Mean Absolute Error)为1.74 m,北斗卫星定位系统BDS(Beidou Navigation Satellite System)反射信号的数据使用误差补偿模型修正后的MAE为0.97 m,相较经典误差模型修正精度提升了约80%;同时,本文模型相较于使用随机森林算法和CNN算法训练的模型精度稍有提升。验证结果证明,提出的误差补偿模型有效的修正了星载GNSS-R海面高度反演误差。关键词:GNSS-R;神经网络;星载;FY-3E;海面高度反演;误差;DDM;北斗329|1612|0更新时间:2025-11-03

摘要:在现阶段星载GNSS反射信号GNSS-R(Global Navigation Satellite System-Reflectometry)海面高度反演的误差研究中,使用经典误差模型对反演结果修正后仍存在较大误差。针对该问题,提出一种基于神经网络与注意力机制结合训练的误差补偿模型,通过误差补偿模型对海面高度反演结果进行修正,并使用DTU验证模型来评估修正精度。利用风云三号E星的星载GNSS反射信号中的多普勒延迟图DDM(Delay-Doppler Mapping)数据进行试验,并与随机森林算法和CNN算法比较模型精度。结果表明:全球定位系统GPS(Global Positioning System)反射信号的数据使用误差补偿模型修正后的平均绝对误差MAE(Mean Absolute Error)为1.74 m,北斗卫星定位系统BDS(Beidou Navigation Satellite System)反射信号的数据使用误差补偿模型修正后的MAE为0.97 m,相较经典误差模型修正精度提升了约80%;同时,本文模型相较于使用随机森林算法和CNN算法训练的模型精度稍有提升。验证结果证明,提出的误差补偿模型有效的修正了星载GNSS-R海面高度反演误差。关键词:GNSS-R;神经网络;星载;FY-3E;海面高度反演;误差;DDM;北斗329|1612|0更新时间:2025-11-03 - “最新研究利用I-DINCAE模型和DNN技术,成功重构南海海表温度数据,揭示其时空变化特征。”

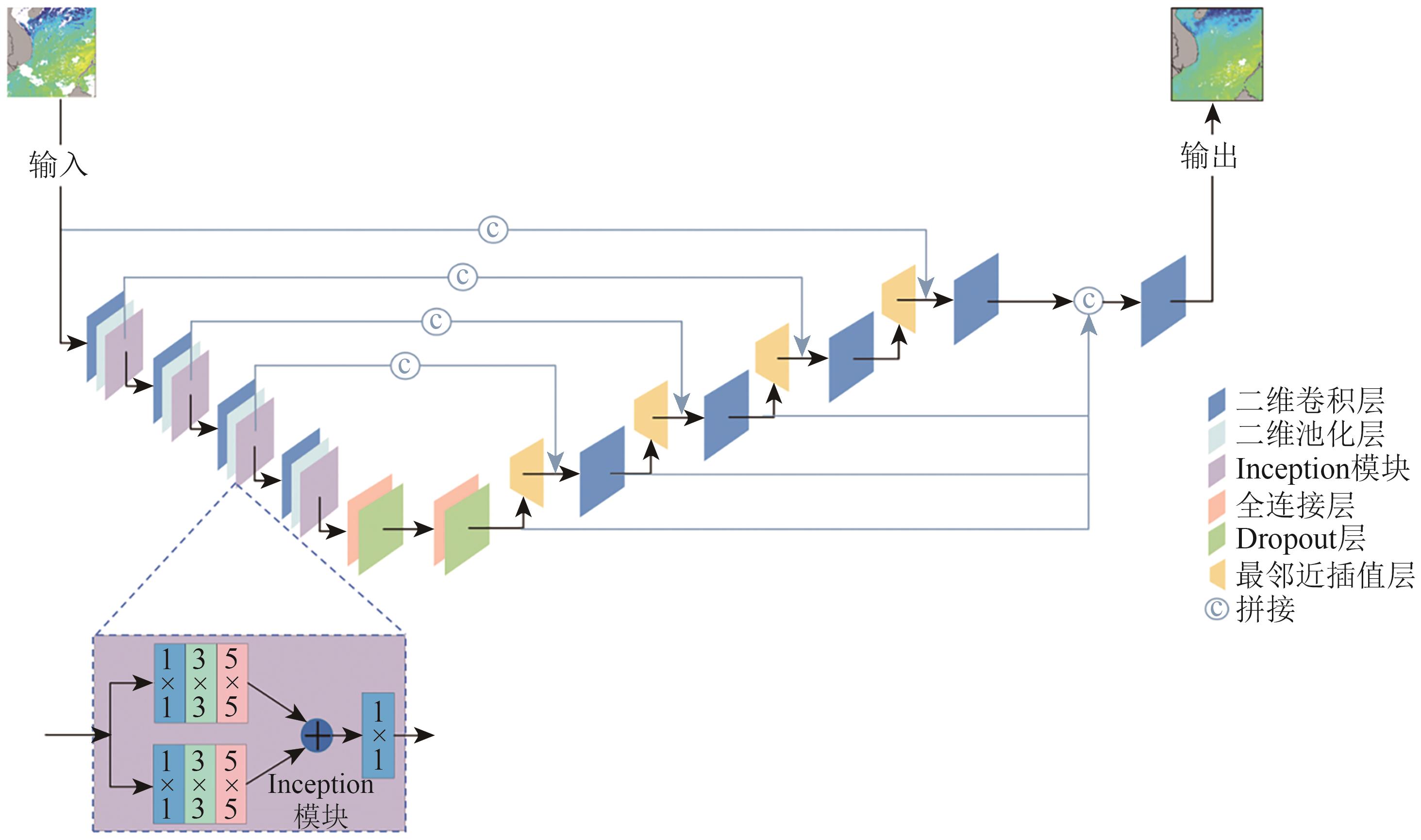

摘要:海表温度SST(Sea Surface Temperature)是研究海洋动力学、海洋—大气相互作用和气候变化的重要指标之一。传统的SST获取方式虽然精确,但受限于采样点的数量和覆盖范围,难以满足大尺度、高分辨率的海洋研究需求。虽然,卫星遥感数据可覆盖全球海域,具有更新频率高的特点,在海洋研究中应用广泛,但是,卫星遥感数据在采集过程中,受到天气条件、卫星扫描轨道范围和卫星传感器运行故障等因素的影响,导致获得的SST数据常常存在缺失,一定程度上限制了数据的应用。因此,为对遥感数据进行重构以提高其利用效率,获得高质量全覆盖的数据集,本研究通过引入Inception模块嵌入深度卷积自编码器DINCAE(Data-Interpolating Convolutional Auto-Encoder),提出采用I-DINCAE模型用于FY-3C卫星南海海表温度产品的数据重构;同时,结合研究区多年的实测数据,运用深度神经网络DNN(Deep Neural Networks)模型对新模型重构的温度数据进行校正,并采用iQuam SST数据集的11993个独立实测数据点的数据集进行检验。结果表明:重构SST与实测SST的RMSE为1.27 ℃,MAE为0.96 ℃,R²为0.84;经过DNN模型校正后,RMSE降至0.57 ℃,MAE降至0.43 ℃,R²提高至0.92。基于校正后的海表温度数据,从时间和空间两个维度分析了南海在月度和季度尺度的海表温度时空分布和变化特征。结果表明:在季节尺度上,南海的SST变化特征明显,表现为夏季SST达到最高值,冬季SST降至最低;在月尺度上,南海SST的变化呈现出正(余)弦波动形式,SST通常在6月达到极大值,在1月达到极小值。本研究不仅为获取高覆盖、高质量的南海区域海表温度数据提供了新的算法,还揭示了南海区域海表温度的时空变化特征。关键词:海表温度;数据重构;深度学习;FY-3C;时空变化263|1542|0更新时间:2025-11-03

摘要:海表温度SST(Sea Surface Temperature)是研究海洋动力学、海洋—大气相互作用和气候变化的重要指标之一。传统的SST获取方式虽然精确,但受限于采样点的数量和覆盖范围,难以满足大尺度、高分辨率的海洋研究需求。虽然,卫星遥感数据可覆盖全球海域,具有更新频率高的特点,在海洋研究中应用广泛,但是,卫星遥感数据在采集过程中,受到天气条件、卫星扫描轨道范围和卫星传感器运行故障等因素的影响,导致获得的SST数据常常存在缺失,一定程度上限制了数据的应用。因此,为对遥感数据进行重构以提高其利用效率,获得高质量全覆盖的数据集,本研究通过引入Inception模块嵌入深度卷积自编码器DINCAE(Data-Interpolating Convolutional Auto-Encoder),提出采用I-DINCAE模型用于FY-3C卫星南海海表温度产品的数据重构;同时,结合研究区多年的实测数据,运用深度神经网络DNN(Deep Neural Networks)模型对新模型重构的温度数据进行校正,并采用iQuam SST数据集的11993个独立实测数据点的数据集进行检验。结果表明:重构SST与实测SST的RMSE为1.27 ℃,MAE为0.96 ℃,R²为0.84;经过DNN模型校正后,RMSE降至0.57 ℃,MAE降至0.43 ℃,R²提高至0.92。基于校正后的海表温度数据,从时间和空间两个维度分析了南海在月度和季度尺度的海表温度时空分布和变化特征。结果表明:在季节尺度上,南海的SST变化特征明显,表现为夏季SST达到最高值,冬季SST降至最低;在月尺度上,南海SST的变化呈现出正(余)弦波动形式,SST通常在6月达到极大值,在1月达到极小值。本研究不仅为获取高覆盖、高质量的南海区域海表温度数据提供了新的算法,还揭示了南海区域海表温度的时空变化特征。关键词:海表温度;数据重构;深度学习;FY-3C;时空变化263|1542|0更新时间:2025-11-03 - “国家卫星气象中心发布风云三号D星雪深产品,验证显示精度提升,为林区雪深反演算法改进提供参考。”

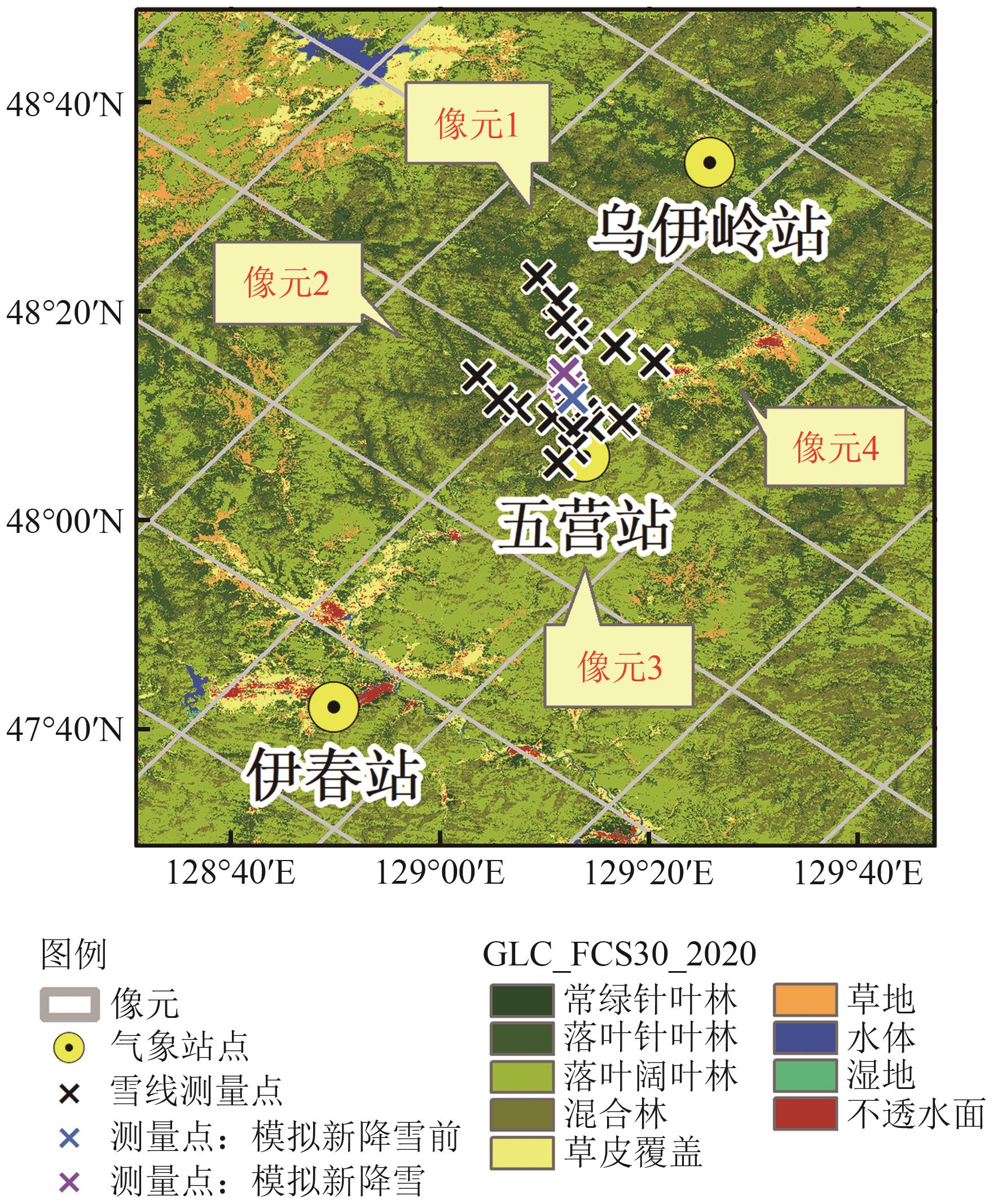

摘要:雪深是描述积雪的重要参数,高精度的雪深产品对天气预报、水文、地表过程等研究有重要作用。国家卫星气象中心自2019年4月起发布了风云三号D星(FY-3D)微波成像仪(MWRI)的被动微波全球雪深/雪水当量产品。相比于FY-3B算法,FY-3D业务化雪深算法在东北林区引入森林覆盖度对森林影响进行了经验校正。为了检验其算法改进效果及业务化产品在东北林区的精度,本文利用黑龙江省伊春市林区的雪线实测数据和气象站点雪深观测数据对FY-3D业务化雪深和雪水当量产品进行了验证,并对验证结果进行了分析。验证表明,FY-3D雪深产品与雪线实测数据、气象站点观测数据的RMSE分别为5 cm和13.2 cm,FY-3D雪水当量产品与雪线实测数据的RMSE为2.1 mm。分析表明,FY-3D雪深产品在林区的不确定性主要来源于半经验算法难以消除森林对微波辐射亮温的影响。尽管经过森林辐射校正可以增强亮温梯度与雪深的相关性,但是森林辐射校正的经验性又增加雪深反演结果的不确定性。该工作可为后续基于国产FY-3D亮温数据改进林区雪深反演算法提供参考。关键词:FY-3D/MWRI;雪深;雪水当量;产品验证;森林区299|796|0更新时间:2025-11-03

摘要:雪深是描述积雪的重要参数,高精度的雪深产品对天气预报、水文、地表过程等研究有重要作用。国家卫星气象中心自2019年4月起发布了风云三号D星(FY-3D)微波成像仪(MWRI)的被动微波全球雪深/雪水当量产品。相比于FY-3B算法,FY-3D业务化雪深算法在东北林区引入森林覆盖度对森林影响进行了经验校正。为了检验其算法改进效果及业务化产品在东北林区的精度,本文利用黑龙江省伊春市林区的雪线实测数据和气象站点雪深观测数据对FY-3D业务化雪深和雪水当量产品进行了验证,并对验证结果进行了分析。验证表明,FY-3D雪深产品与雪线实测数据、气象站点观测数据的RMSE分别为5 cm和13.2 cm,FY-3D雪水当量产品与雪线实测数据的RMSE为2.1 mm。分析表明,FY-3D雪深产品在林区的不确定性主要来源于半经验算法难以消除森林对微波辐射亮温的影响。尽管经过森林辐射校正可以增强亮温梯度与雪深的相关性,但是森林辐射校正的经验性又增加雪深反演结果的不确定性。该工作可为后续基于国产FY-3D亮温数据改进林区雪深反演算法提供参考。关键词:FY-3D/MWRI;雪深;雪水当量;产品验证;森林区299|796|0更新时间:2025-11-03

中国遥感卫星

- “白鹤滩水电站库岸潜在失稳边坡监测研究取得进展,提出了改进的时序InSAR库岸区形变估计方法,为长期变形监测预警提供参考。”

摘要:白鹤滩水电站为世界第二大水电站,对其周边潜在失稳边坡开展长期变形监测和时空变形规律分析具重要意义。本文将InSAR技术用于白鹤滩水电站库岸潜在失稳边坡时序形变估计,以探究其在库水位和降水变化联合作用下的时空变形规律。针对传统InSAR线性形变模型中较少顾及环境因素影响的局限,本文提出改进的时序InSAR库岸区形变估计方法。这一方法在形变建模环节以周期模型为基础模型,融入降水因子以充分顾及库岸区域所受库水位变化和降水影响;在形变估计环节通过组建时序相位方程组解算形变速率、高程改正值和降水因子参数,进而实现潜在失稳边坡时序形变估计。实验以白鹤滩水电站库岸区域大弯子—骑骡沟段为例,获取了为期31个月的时序形变结果。研究发现此区域形变以线性趋势为主导,伴随库水位变化体现周期变化特征,并相对旱雨季过渡月有2个月的滞后效应;近江区域坡体形变大于远江区域,2020年1月至2022年7月间最大累积形变达到-155 mm;隧道下游出口段和中段特征点上的形变差异最高达98 mm,是大弯子隧道洞壁产生裂缝的主要原因。利用残余高通形变的均方根验证改进模型的建模精度,结果显示改进模型相比传统InSAR模型精度提升12.5%;利用现场GNSS监测结果验证形变的外部精度为±2.9 mm。研究结果可为白鹤滩水电站库岸潜在失稳边坡长期变形监测预警提供参考。关键词:InSAR;形变监测;库岸;失稳;时序建模104|236|0更新时间:2025-11-03

摘要:白鹤滩水电站为世界第二大水电站,对其周边潜在失稳边坡开展长期变形监测和时空变形规律分析具重要意义。本文将InSAR技术用于白鹤滩水电站库岸潜在失稳边坡时序形变估计,以探究其在库水位和降水变化联合作用下的时空变形规律。针对传统InSAR线性形变模型中较少顾及环境因素影响的局限,本文提出改进的时序InSAR库岸区形变估计方法。这一方法在形变建模环节以周期模型为基础模型,融入降水因子以充分顾及库岸区域所受库水位变化和降水影响;在形变估计环节通过组建时序相位方程组解算形变速率、高程改正值和降水因子参数,进而实现潜在失稳边坡时序形变估计。实验以白鹤滩水电站库岸区域大弯子—骑骡沟段为例,获取了为期31个月的时序形变结果。研究发现此区域形变以线性趋势为主导,伴随库水位变化体现周期变化特征,并相对旱雨季过渡月有2个月的滞后效应;近江区域坡体形变大于远江区域,2020年1月至2022年7月间最大累积形变达到-155 mm;隧道下游出口段和中段特征点上的形变差异最高达98 mm,是大弯子隧道洞壁产生裂缝的主要原因。利用残余高通形变的均方根验证改进模型的建模精度,结果显示改进模型相比传统InSAR模型精度提升12.5%;利用现场GNSS监测结果验证形变的外部精度为±2.9 mm。研究结果可为白鹤滩水电站库岸潜在失稳边坡长期变形监测预警提供参考。关键词:InSAR;形变监测;库岸;失稳;时序建模104|236|0更新时间:2025-11-03 - “广州市地表形变监测研究取得新进展,揭示了地表形变时空分异特征,证实地铁运营时间与沿线沉降呈显著负相关,并提出基于1000米缓冲区的监测评估指标,为城市地质安全防控提供科学依据。”

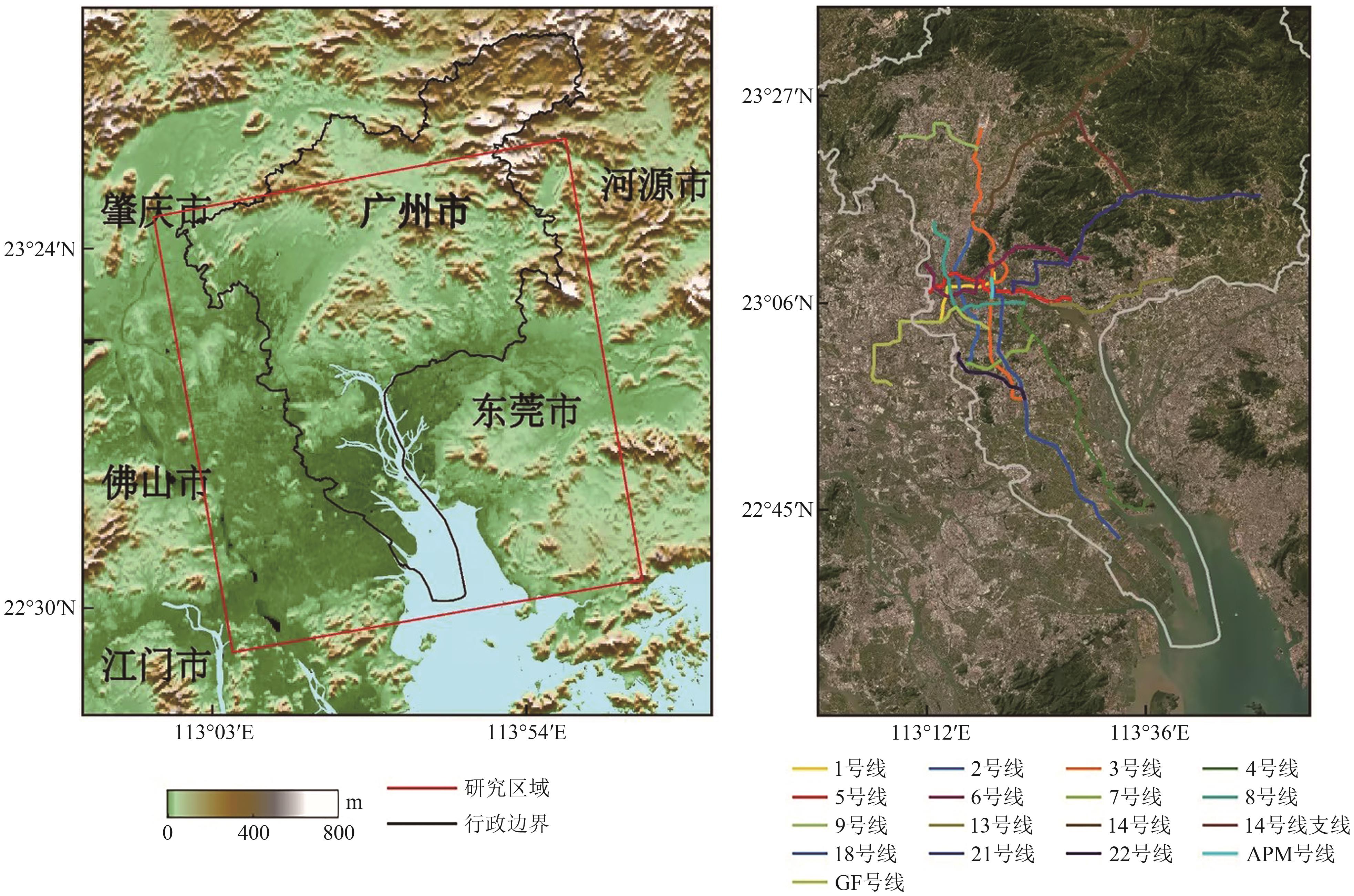

摘要:随着大规模工程建设的推进和人类活动强度的增加,地质灾害问题也日益凸显。因此,高精度的形变监测和归因分析对于保障城市社会经济发展和公共安全显得尤为重要。本研究收集了覆盖广州市2017年5月—2020年5月期间的85景Sentinel-1A数据,利用IPTA时序InSAR技术获取了广州市的地表形变时间序列,并结合GIS空间分析技术和皮尔逊相关性统计定量分析了形变背后的影响因素。此外,本研究还引入实地调查数据,分析地铁沿线缓冲区距离选择对各影响因素与地表形变之间相关性的影响。结果表明:(1)广州市地表形变分布较为分散,主要表现为地铁沿线和居民区的局部形变、垃圾填埋场大量级形变以及大面积农田区形变。最大形变位于李坑垃圾填埋场,形变速率达到-54.5 mm/a;(2)地铁沿线的显著形变(<-20 mm/a)主要集中在地铁4号线、9号线、14号线、6号线和18号线,其中6号线柯木塱站最大形变速率可达-39.5 mm/a;(3)地铁沿线沉降与运营时间呈现一定的负相关(R=-0.53);(4)地铁沿线沉降与距离成负相关,与路网密度和建筑荷载成正相关,相关性多<0.2;(5)广州市地铁沿线缓冲区选择的最佳距离为1000 m,而路网密度与建筑荷载对缓冲区的选择不敏感。因此,本研究揭示了广州市地表形变时空分异特征,证实地铁运营时间与沿线沉降呈显著负相关,并提出基于1000 m缓冲区的监测评估指标,为城市地质安全防控提供科学依据。关键词:广州地铁;InSAR;形变监测;归因分析;地表沉降476|742|0更新时间:2025-11-03

摘要:随着大规模工程建设的推进和人类活动强度的增加,地质灾害问题也日益凸显。因此,高精度的形变监测和归因分析对于保障城市社会经济发展和公共安全显得尤为重要。本研究收集了覆盖广州市2017年5月—2020年5月期间的85景Sentinel-1A数据,利用IPTA时序InSAR技术获取了广州市的地表形变时间序列,并结合GIS空间分析技术和皮尔逊相关性统计定量分析了形变背后的影响因素。此外,本研究还引入实地调查数据,分析地铁沿线缓冲区距离选择对各影响因素与地表形变之间相关性的影响。结果表明:(1)广州市地表形变分布较为分散,主要表现为地铁沿线和居民区的局部形变、垃圾填埋场大量级形变以及大面积农田区形变。最大形变位于李坑垃圾填埋场,形变速率达到-54.5 mm/a;(2)地铁沿线的显著形变(<-20 mm/a)主要集中在地铁4号线、9号线、14号线、6号线和18号线,其中6号线柯木塱站最大形变速率可达-39.5 mm/a;(3)地铁沿线沉降与运营时间呈现一定的负相关(R=-0.53);(4)地铁沿线沉降与距离成负相关,与路网密度和建筑荷载成正相关,相关性多<0.2;(5)广州市地铁沿线缓冲区选择的最佳距离为1000 m,而路网密度与建筑荷载对缓冲区的选择不敏感。因此,本研究揭示了广州市地表形变时空分异特征,证实地铁运营时间与沿线沉降呈显著负相关,并提出基于1000 m缓冲区的监测评估指标,为城市地质安全防控提供科学依据。关键词:广州地铁;InSAR;形变监测;归因分析;地表沉降476|742|0更新时间:2025-11-03 - “最新研究突破:基于自监督对比学习的InSAR时序形变深度聚类方法,有效提升形变信息解译准确性。”

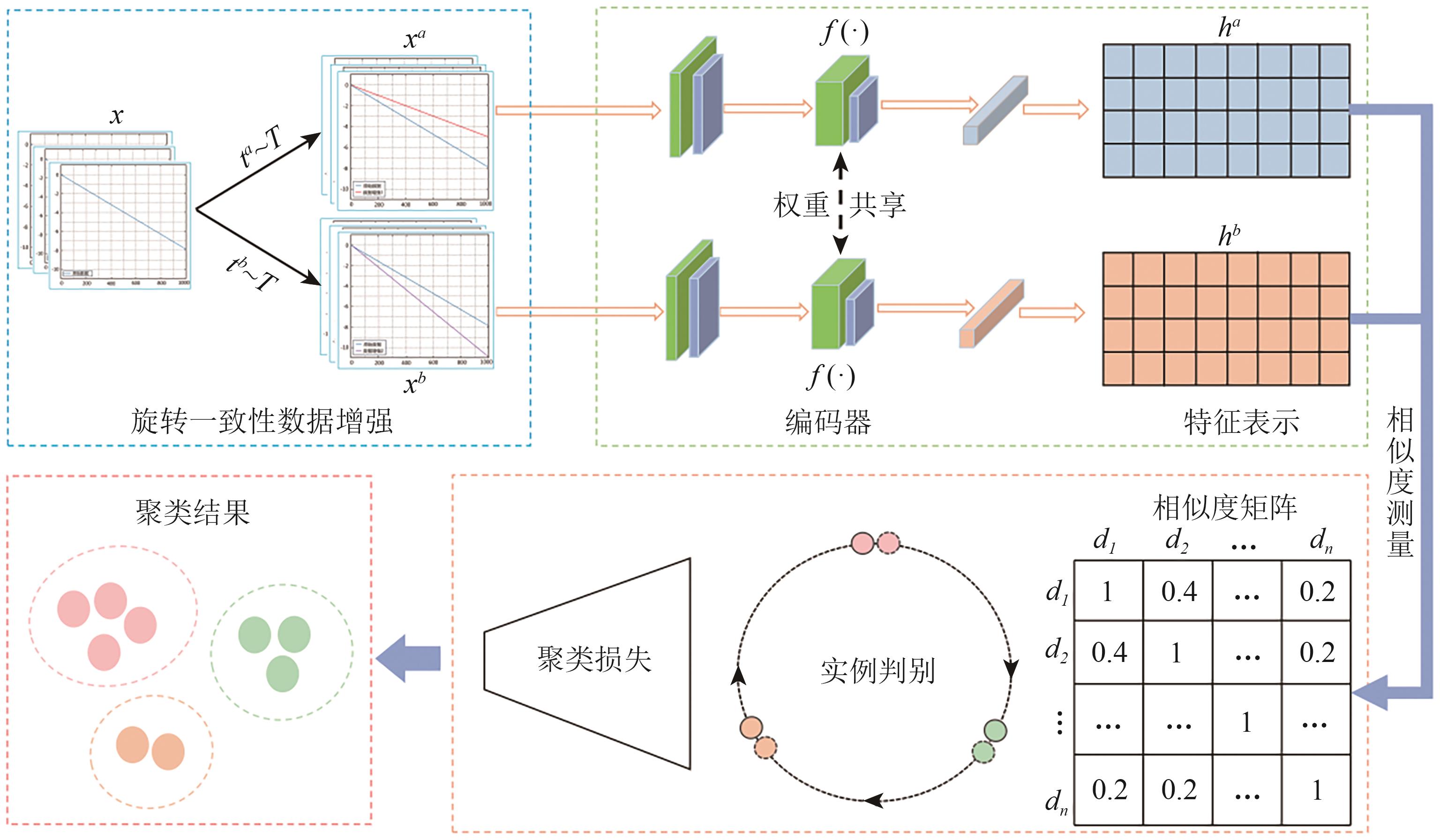

摘要:时序InSAR TSInSAR(time-series Interferometric Synthetic Aperture Radar)技术能够大范围获取形变,成功应用于地质灾害监测、城市基础设施安全评价、矿区边坡监测等。然而,时序InSAR技术获取的海量形变时间序列给形变场的精确解译带来了巨大的挑战。海量时间序列形变数据的自动分类,对于精确解译形变信息、及时发现危险信号具有重要意义。本研究提出了一种基于自监督对比学习的InSAR时序形变深度聚类方法。该方法通过引入自监督对比学习框架,增强模型在无标签数据上的聚类能力。同时,针对时间序列数据增强方法在捕捉时间序列变换不变性方面的不足,提出一种基于旋转形状一致性的数据增强策略。该策略通过对原始时间序列数据进行不同角度的旋转,有效保持时间序列的形态相似性,提升了聚类的准确性和鲁棒性。采用验证数据集,将本研究提出的方法与K-shape方法在最佳聚类精度和归一化互信息值方面进行对比。验证结果发现:本研究提出的方法分别较传统K-means方法提升了25.8%和16.3%。说明本研究方法在捕捉时间序列特征与时间序列相似性度量方面表现出更好的准确性。此外,本研究利用2020年1月—2022年10月覆盖云南省个旧市卡房尾矿库的哨兵1号升轨数据集中所提取出的时间序列形变,验证本研究所提出的方法。对该时间序列形变聚类分析之后得到了可靠的分类结果,表明该方法可对InSAR形变时间序列进行有效分类。关键词:自监督对比学习;数据增强;时间序列形变;形变聚类;时间序列InSAR354|874|0更新时间:2025-11-03

摘要:时序InSAR TSInSAR(time-series Interferometric Synthetic Aperture Radar)技术能够大范围获取形变,成功应用于地质灾害监测、城市基础设施安全评价、矿区边坡监测等。然而,时序InSAR技术获取的海量形变时间序列给形变场的精确解译带来了巨大的挑战。海量时间序列形变数据的自动分类,对于精确解译形变信息、及时发现危险信号具有重要意义。本研究提出了一种基于自监督对比学习的InSAR时序形变深度聚类方法。该方法通过引入自监督对比学习框架,增强模型在无标签数据上的聚类能力。同时,针对时间序列数据增强方法在捕捉时间序列变换不变性方面的不足,提出一种基于旋转形状一致性的数据增强策略。该策略通过对原始时间序列数据进行不同角度的旋转,有效保持时间序列的形态相似性,提升了聚类的准确性和鲁棒性。采用验证数据集,将本研究提出的方法与K-shape方法在最佳聚类精度和归一化互信息值方面进行对比。验证结果发现:本研究提出的方法分别较传统K-means方法提升了25.8%和16.3%。说明本研究方法在捕捉时间序列特征与时间序列相似性度量方面表现出更好的准确性。此外,本研究利用2020年1月—2022年10月覆盖云南省个旧市卡房尾矿库的哨兵1号升轨数据集中所提取出的时间序列形变,验证本研究所提出的方法。对该时间序列形变聚类分析之后得到了可靠的分类结果,表明该方法可对InSAR形变时间序列进行有效分类。关键词:自监督对比学习;数据增强;时间序列形变;形变聚类;时间序列InSAR354|874|0更新时间:2025-11-03

InSAR变形监测

-

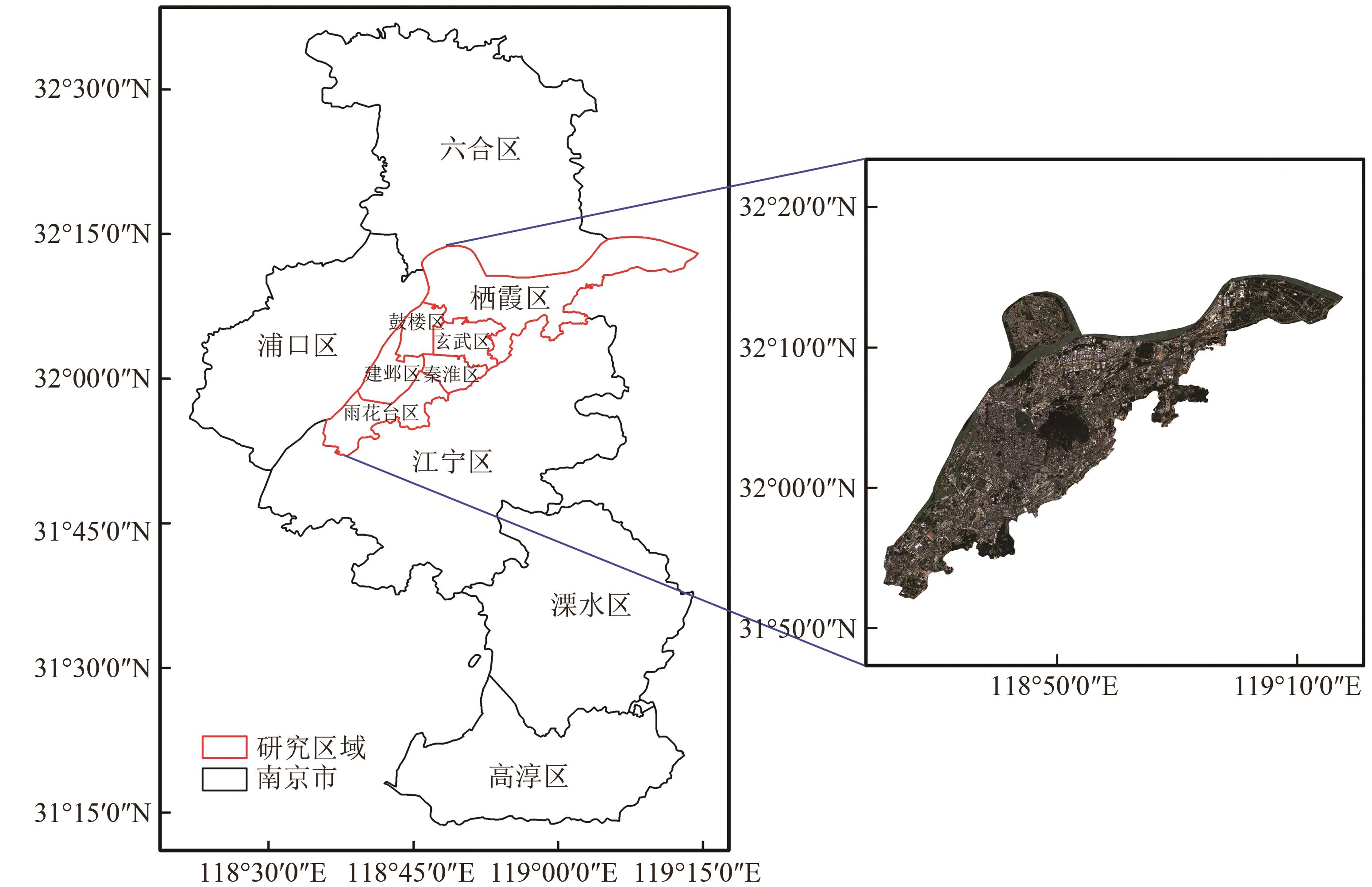

基于局地气候分区的南京夏季地表热环境研究 AI导读

“南京市主城区夏季热环境研究揭示了建筑密度与地表温度的关系,为缓解城市热岛效应提供科学依据。” 摘要:在全球气候变暖和城市化快速发展的背景下,城市热环境广受关注。本研究基于局地气候分区LCZ(Local Climate Zone)体系,利用Landsat影像反演地表温度,从类间、类内2个视角研究了南京市主城区夏季热环境动态变化特征。结果表明:(1)LCZ类间热环境表现出较大差异,较高的建筑密度表现出较高的平均地表温度,随着建筑高度的下降平均地表温度逐渐升高。并且,大型低层建筑(LCZ 8)在夏季一直呈现出较高的平均地表温度;(2)各建筑类型平均地表温度高于研究区整体平均地表温度,各自然地表覆盖类型除裸土或沙地(LCZ F)外,平均地表温度表现低于研究区整体平均地表温度;(3)LCZ类内热环境分析结果表明,密集型中层建筑(LCZ 2)、密集型低层建筑(LCZ 3)、重工业区(LCZ 10)和裸土或沙地(LCZ F)对温度变化表现出较大的敏感性。本研究可为缓解城市地表热环境压力提供科学支撑。关键词:城市热环境;局地气候分区;南京市;地表温度;类间差异;类内差异336|1253|0更新时间:2025-11-03

摘要:在全球气候变暖和城市化快速发展的背景下,城市热环境广受关注。本研究基于局地气候分区LCZ(Local Climate Zone)体系,利用Landsat影像反演地表温度,从类间、类内2个视角研究了南京市主城区夏季热环境动态变化特征。结果表明:(1)LCZ类间热环境表现出较大差异,较高的建筑密度表现出较高的平均地表温度,随着建筑高度的下降平均地表温度逐渐升高。并且,大型低层建筑(LCZ 8)在夏季一直呈现出较高的平均地表温度;(2)各建筑类型平均地表温度高于研究区整体平均地表温度,各自然地表覆盖类型除裸土或沙地(LCZ F)外,平均地表温度表现低于研究区整体平均地表温度;(3)LCZ类内热环境分析结果表明,密集型中层建筑(LCZ 2)、密集型低层建筑(LCZ 3)、重工业区(LCZ 10)和裸土或沙地(LCZ F)对温度变化表现出较大的敏感性。本研究可为缓解城市地表热环境压力提供科学支撑。关键词:城市热环境;局地气候分区;南京市;地表温度;类间差异;类内差异336|1253|0更新时间:2025-11-03 - “据最新研究,利用高分六号卫星数据,对海南省城市绿度空间热环境效益进行综合评价,为城市绿色发展提供方法范式。”

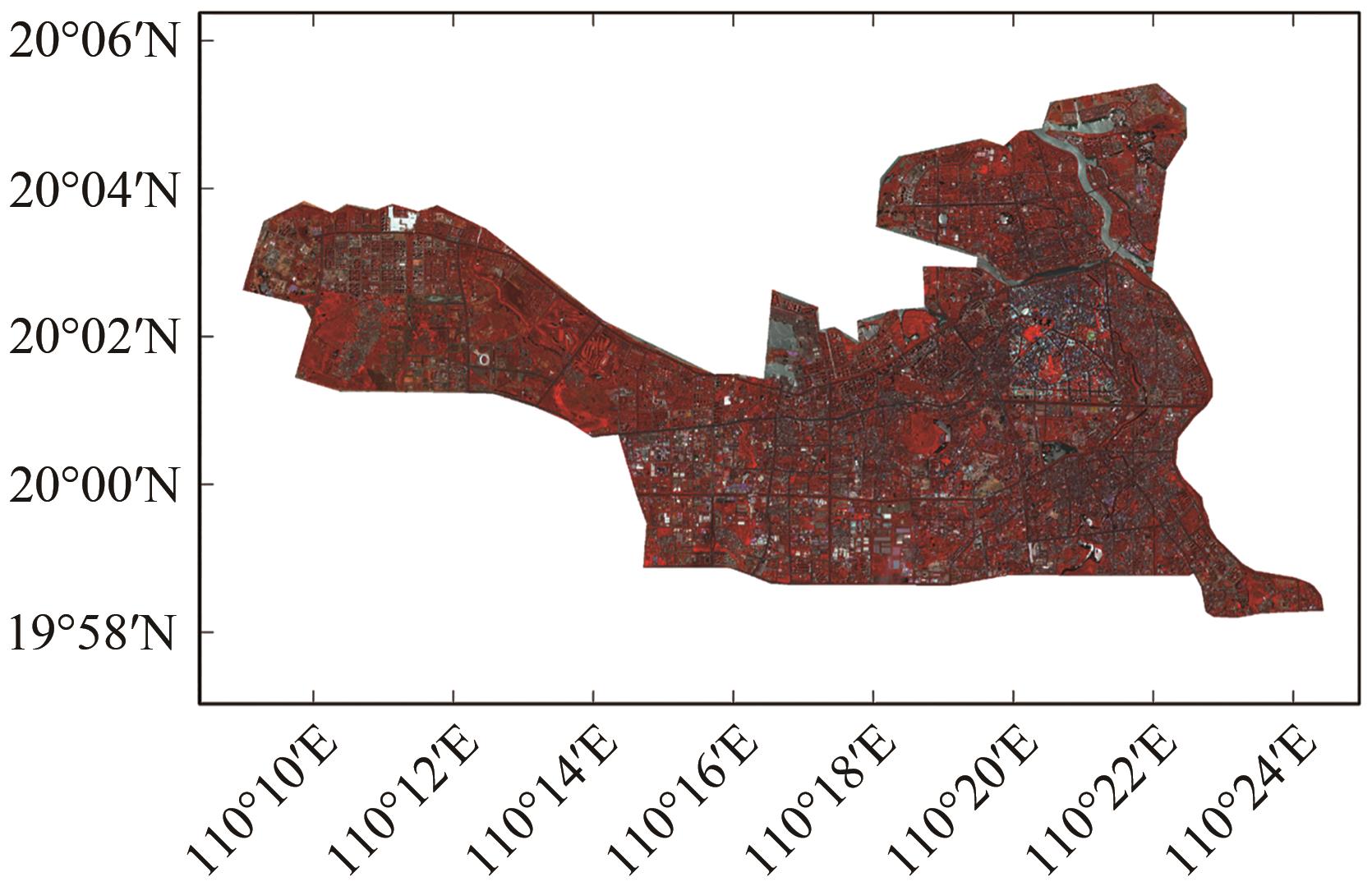

摘要:绿度空间是城市生态环境的重要组成部分,开展绿度环境效益评价研究可为城市环境精细化监管提供参考。本研究基于高分六号遥感卫星数据,对海南省典型城市绿度空间产生的热环境效益开展了综合评价。首先利用多尺度分割和随机森林算法将研究区植被划分为乔—灌—草3种类型,进而基于Pearson和地理探测器分析绿度景观格局与地表温度间的驱动因子特征,最后采用层次分析法构建绿度空间环境效益评价指数(GEBI),评估了海口市和三亚市的绿度环境效益。结果表明:(1)海口市植被类型以灌木为主导,三亚市植被类型以草地及灌木为主导;(2)绿地降温效应与绿地面积与多样性、景观斑块形状与密度等因素相关,绿地景观越破碎和分散,斑块形状越不规则,绿地降温效应越差;(3)研究区GEBI均表现为高值区和低值区交错分布,海口市GEBI热点和冷点区域分布在北部,三亚市GEBI热点区域主要分布在西部和东南部,冷点区域范围较小。研究可识别绿度环境脆弱区和优势区,为推动城市绿色可持续发展提供方法范式。关键词:城市遥感;绿度空间;地表温度;环境效益;地理探测器;机器学习;高分六号250|1317|0更新时间:2025-11-03

摘要:绿度空间是城市生态环境的重要组成部分,开展绿度环境效益评价研究可为城市环境精细化监管提供参考。本研究基于高分六号遥感卫星数据,对海南省典型城市绿度空间产生的热环境效益开展了综合评价。首先利用多尺度分割和随机森林算法将研究区植被划分为乔—灌—草3种类型,进而基于Pearson和地理探测器分析绿度景观格局与地表温度间的驱动因子特征,最后采用层次分析法构建绿度空间环境效益评价指数(GEBI),评估了海口市和三亚市的绿度环境效益。结果表明:(1)海口市植被类型以灌木为主导,三亚市植被类型以草地及灌木为主导;(2)绿地降温效应与绿地面积与多样性、景观斑块形状与密度等因素相关,绿地景观越破碎和分散,斑块形状越不规则,绿地降温效应越差;(3)研究区GEBI均表现为高值区和低值区交错分布,海口市GEBI热点和冷点区域分布在北部,三亚市GEBI热点区域主要分布在西部和东南部,冷点区域范围较小。研究可识别绿度环境脆弱区和优势区,为推动城市绿色可持续发展提供方法范式。关键词:城市遥感;绿度空间;地表温度;环境效益;地理探测器;机器学习;高分六号250|1317|0更新时间:2025-11-03

模型与方法

0